1. Une molécule clinique

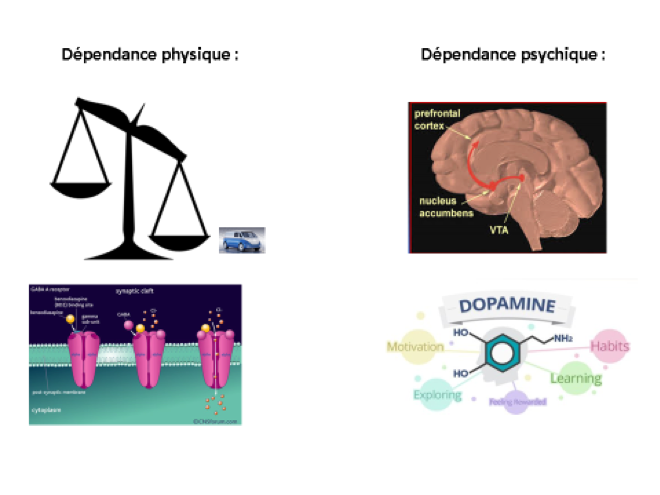

Le tableau ci-dessus nous a été présenté dernièrement par un collègue psychiatre pour illustrer ce qu’il en est de la dépendance physique versus dépendance psychique dans le cas d’une consommation de benzodiazépines. Les “benzo” sont des anxiolytiques/somnifères massivement prescrits (Valium, Xanax, Diazépam, etc.), ce qui pose un gros problème notamment à cause de leur fort pouvoir addictif et d’effets secondaires catastrophiques.

On trouve, sur le côté gauche du tableau (dépendance physique), les récepteurs synaptiques et les neurotransmetteurs ainsi que l’image d’une camionnette (illustrant l’effet « frein à main » des benzodiazépines) ; de l’autre côté, celui de la dépendance psychique, on découvre un cerveau découpé en zones ainsi que cinq termes psychologiques (motivation, habitudes, apprentissage, exploration) entourant une molécule de dopamine. Ce qui m’a étonné d’emblée, c’est que ce côté droit du tableau, celui de la dépendance psychique, a curieusement partie intimement liée au physique. À gauche comme à droite, c’est cerveau et neurotransmetteurs.

Cela m’a rappelé le titre du Congrès européen de psychanalyse en été 2019 : « L’inconscient et le cerveau : rien en commun ». Ce titre, sous forme de thèse, vient-il en contradiction avec l’idée que le psychique et le cerveau ont un fonctionnement commun ? Ce serait dire que l’inconscient et le psychique, c’est kif-kif. J’introduis ici le terme d’inconscient car il s’agit justement de ce qui ne peut se réduire ni aux lois de la physique ni à celles du psychique, et qu’on pourrait dès lors l’inscrire dans une troisième colonne. Et je propose que c’est dans cette troisième colonne que nous trouvions ce qu’il en est de « la frange relationnelle du médicament ».

J’ai repris cette expression de « frange relationnelle » du philosophe François Dagognet lors d’une conversation avec le psychanalyste Éric Laurent (Mental n°19, « Les psychanalystes et le médicament », 24 mai 2007) :

« On ne peut retirer à un médicament quel qu’il soit sa frange relationnelle, il n’est pas qu’une molécule chimique, mais aussi une molécule clinique – il change de dimension et de statut dès qu’il est prescrit et qu’il entre dans le corps de l’individu. »

Je retiens, outre l’expression intéressante de « molécule clinique », ces deux termes – prescrire et corps – qui introduisent l’idée que l’acte du médecin, acte qui tient notamment à une écriture (la prescription), et le corps du patient sont impliqués dans cette affaire de frange relationnelle.

2. La place de la psychanalyse dans la médecine

Cette citation m’a donné envie de retourner à une intervention de Lacan sur « La place de la psychanalyse dans la médecine ». Cette intervention a eu lieu en 1966 lors d’une rencontre au Collège de médecine de La Salpétrière à Paris. Les médecins s’interrogeaient alors sur ce que la psychanalyse pouvait apporter au médecin en hôpital : quelles sont les indications d’une psychanalyse, dans quels cas peut-elle aider ? Quels patients un médecin peut-il envoyer à un psychanalyste qui travaille en hôpital ?

On comprend que la psychanalyse est ici conçue comme une pratique thérapeutique parmi d’autres pratiques médicales, et que le psychanalyste est conçu comme un assistant thérapeutique aux côtés d’autres : l’oncologue, le kiné, le psychologue, le radiologue, etc. La psychanalyse est donc posée d’emblée comme incluse dans la médecine.

Si on saute à la fin de l’intervention de Lacan, on sera étonnés de lire les réactions très négatives à l’intervention de Lacan :

« Dr Royer – Je m’excuse de reprendre la parole après la « brève » intervention de M. Lacan.

Je pense que l’exposé qu’il vient de faire (…) est assez choquant pour les médecins qui sont dans cette assemblée et il me paraît bon de le dire (…). J’ai le sentiment d’être un peu tombé dans un traquenard (…) et je n’ai pas été très sensible, je dois l’avouer aux arguments qu’il a développés. Nous sommes ici, me semble-t-il, pour des choses plus sérieuses. (…) Vous avez émis un certain nombre de jugements sur les médecins qui sont inacceptables et, je me permets de vous le dire, vous faites de nous de simples « distributeurs de médicaments » fournis par les firmes pharmaceutiques (…). J’étais venu ici dans l’espoir que nous pourrions trouver un langage commun (…), or il est impossible de le trouver sur ce terrain et je dois avouer que je considère cette réunion comme un échec complet. »

Mais qu’a bien pu dire Lacan pour s’attirer ainsi l’inimitié de ses collègues ? Je vais reprendre quelques balises de son texte, qui donne un aperçu intéressant sur la question délicate du médicament dans la clinique.

Tout d’abord, Lacan interroge la place et la figure du médecin dans l’histoire. Il fait remarquer qu’un changement est intervenu dans sa fonction sociale et dans son personnage au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, c’est-à-dire très tardivement dans l’histoire de la médecine. Jusque-là, les préceptes hippocratiques avaient encore cours :

– Du côté de la « compréhension » du fonctionnement du corps, la théorie des humeurs dominait : un déséquilibre des humeurs (qui sont au nombre de quatre : bile jaune ou noire, phlegme et sang) expliquerait les maladies.

– Du côté de la thérapeutique, les médecins avaient à leur disposition les purges, saignées et autres traitements par les plantes pour rétablir l’homéostasie du corps (afin donc de rétablir un équilibre des humeurs).

On peut situer le renversement scientifique aux débuts de la pratique de l’anatomopathologie d’une part, à partir donc de la dissection des cadavres : le corps sera depuis lors considéré comme organisme. D’autre part, la médecine connaîtra des progrès fulgurants avec l’apparition de nouvelles classes de médicaments. L’aspirine est découverte en 1900, la chimiothérapie en 1910 (administration d’arsenic contre la syphilis), l’insuline en 1920, les antibiotiques (pénicilline) en 1930. L’intervention de Lacan à La Salpétrière s’inscrit d’ailleurs dans l’après-coup récent de la découverte des premiers neuroleptiques (découverte de la chlorpromazine) et de l’imipramine (antidépresseur), et précède la découverte des anxiolytiques (les fameuses benzodiazépines) et des hypnotiques.

Malgré cette évolution rapide et récente, Lacan fait remarquer que le médecin a été dans l’histoire, et donc bien avant l’avènement de la science dans la médecine, un homme de prestige et d’autorité. Ce qui a permis au psychiatre Michaël Balint d’énoncer que « le médecin en prescrivant se prescrit lui-même ». C’était dire que c’est par sa position sociale et ses mots qu’il atteignait une certaine efficacité, plus que par l’efficience des thérapeutiques disponibles à l’époque.

Or, le virage scientifique de la médecine implique justement de supprimer cet effet « prestige et autorité ». La méthode d’expérimentation à partir d’études randomisées en double aveugle vise à se débarrasser de la frange relationnelle du médicament (donc y compris la personne du médecin) afin de repérer le plus précisément possible ce qu’il en est de son efficacité proprement biologique. L’expérimentation en double aveugle cherche à réduire l’influence de la subjectivité du médecin comme de celle des patients (ce qu’on appelle de manière un peu réductrice « l’effet placebo », considéré comme une impureté dans l’effet du médicament).

Pour Lacan, ce virage scientifique de la médecine, allié à l’émergence de l’organisation industrielle, aura deux conséquences :

a) Un nouveau rapport « épistémo-somatique », c’est-à-dire d’un nouveau rapport de savoir sur le corps. Le corps peut désormais être tout entier chiffré, cartographié, radiographié, calibré. Tout un chacun peut connaître extrêmement finement le fonctionnement de son propre corps, le mesurer et comparer ses constantes à des données statistiques. Le rétablissement de l’homéostasie du corps s’évalue donc désormais à partir de son chiffrage préalable. Or, le chiffre est puissant : le corps chiffré et cartographié va devenir un signifiant-maître de notre temps, il va se prêter à tout expliquer.

b) La seconde conséquence est le point qui a scandalisé les médecins à qui s’est adressé Lacan en 1966 :

« Le monde scientifique déverse entre les mains du médecin le nombre infini de ce qu’il peut produire comme agents thérapeutiques nouveaux chimiques ou biologiques, qu’il met à disposition du public, et il demande au médecin, comme à un agent distributeur, de les mettre à l’épreuve »

À côté donc d’un nouveau rapport au savoir, Lacan pointe les conséquences de cette nouvelle puissance du médecin, qui résulte de l’abondance nouvelle de l’arsenal thérapeutique. Le médecin peut désormais (aider à) supprimer des hallucinations ou un mal de tête, mais aussi permettre d’avoir un enfant, ou alors de faire avorter, de prolonger la vie ou alors d’euthanasier, d’agir de manière de plus en plus fine sur le cerveau, de faire dormir, de faire oublier, etc. Lacan note que le droit à la santé – et plus largement au bonheur[2] – devient un droit de l’homme et « donne à tous la possibilité de venir demander au médecin son ticket de bienfaits », sa dose de bienfait. Comme l’inscrit la constitution de l’OMS en 1948 : « les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité : La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »

La question pour le médecin est donc moins de savoir ce que la médecine peut faire (elle peut désormais beaucoup) mais de ce qu’elle veut faire… Quelle est sa boussole ? Qu’est-ce que le bien du sujet ? Est-ce que le médecin sait ce qui est bon pour le patient ? Et le patient lui-même, le sait-il ?

Face à cette difficile question, Lacan amène deux repères :

2.1 La dimension de la demande

Le savoir nouveau sur le corps et la puissance thérapeutique nouvelle vont induire une demande inédite du côté du patient. Dans son intervention, Lacan introduit à la complexité propre de la demande chez l’être humain, qui fait qu’on ne peut se satisfaire du binaire « demande -> réponse ».

Chez l’animal, on ne parle pas de demande mais de besoin, besoin qui est à combler (alimentaire, reproduction) : il existe d’une part un objet qui peut combler ce besoin ; et, d’autre part, il existe un savoir inscrit dans le corps (l’instinct), un guide de vie qui va droit au but, qui conduit l’animal vers l’objet dont il a besoin, celui qui convient à sa vie et à la survie de l’espèce.

L’humain, lui, a la particularité de devoir en passer par la parole, par la demande, par l’Autre, pour obtenir l’objet qui lui manque. Mais la psychanalyse nous a appris que ce processus est compliqué d’une part par le fait qu’aucun objet ne suffit à combler le manque ; et d’autre part parce qu’il n’existe aucun savoir biologiquement inscrit quant à la manière de vivre sa vie. On a beau répéter aux gens de manger 5 fruits et légumes par jour, l’expérience quotidienne montre qu’on s’alimente mal ; ou les adolescentes ont beau s’abreuver de tutos de youtubeuses beauté et les garçons de films de superhéros, elles/ils ne sauront pas plus comment être une femme/un homme. Le langage, le lien social, la culture remplacent l’instinct pour nous dire que faire et comment mener notre vie, mais ce savoir n’est que partiel, il comporte un impossible, un non-savoir fondamental. Cet impossible à combler implique que ce que l’humain demande est toujours au-delà de l’objet de la demande, demande qui ne peut donc jamais être comblée de manière complète. Il y a une faille irréductible qui ouvre à l’idée qu’il pourrait y avoir un supplément à l’extérieur de l’organisme pour la combler, d’où le succès du capitalisme qui nous vend ce qu’il prétend pouvoir combler cette faille.

Lacan précise : « Il apparaît qu’il n’est pas nécessaire d’être psychanalyste, ni même médecin pour savoir que lorsque quiconque vous demande quelque chose, ce n’est pas du tout identique et même parfois diamétralement opposé à ce qu’il désire. » – Lacan prend l’exemple de ces sujets qui ne désirent paradoxalement pas guérir, malgré le fait de s’adresser à un médecin. On peut prévoir le meilleur protocole de soin du monde, il n’est pas du tout assuré que les patients le suivront docilement.

Cela introduit à l’idée qu’il y a un au-delà de la demande et de la conscience : le sujet n’est pas transparent à lui-même, il ne sait parfois pas lui-même ce qu’il veut, ni ce qui est bon pour lui-même.

De fait, le médicament est souvent au cœur de la demande du sujet : demande de l’obtenir ou demande d’en être sevré. Certains demandent une prescription qui soit immuable, toujours la même, d’autres demandent que l’on mette « un peu de vie dans leur traitement ». Un patient me disait l’autre jour « moi, je déifie l’Ambipol ». Une patiente expliquait qu’elle préférait prendre du Melleril plutôt que du Valium car elle préférait les médicaments en « il » aux médicaments en « homme ». Tel patient psychotique refuse du Zyprexa lorsqu’il voit qu’il est fabriqué par le laboratoire Lily : les deux « ailes » du logo lui faisant penser à un papillon, il y voit un signe que sa virilité sera atteinte. Un autre patient, gravement persécuté, exige qu’on lui donne de l’Halopéridol car, dit-il avec ironie, ce « Allô, père idole » lui permettrait donc de « faire face » aux difficultés de la vie. On est donc ici dans un effet « à côté » de l’efficacité de la molécule, la demande porte sur autre chose, qui peut être très varié et intimement lié au sujet qui adresse la demande.

Mais la demande peut nous amener bien plus loin. On voit avec les benzodiazépines à quel point toutes les associations du secteur se trouvent encombrées par le caractère illimité de la demande de ce produit qui semble si particulier. Les benzo nous confrontent en effet à une demande impérative, infinie, une demande pour ainsi dire suicidaire. Faut-il y répondre ?

Nous ne pouvons pas nous limiter à pointer l’effet biologique de ce type de médicament, très spécifique en effet. Car n’importe qui ne développe pas forcément une addiction grave. Nous sommes menés à nous interroger sur ce qui est demandé au-delà de la molécule : une demande de satisfaction d’un besoin ? Une demande accrochée à l’autre, d’attention de la part du médecin par exemple ? Ou alors une demande qui traduit la pulsion de mort. Nous avons à nous interroger sur le sujet qui demandent ces molécules, et à quoi elles leur servent.

À ce propos, je voudrais également évoquer la question de l’usage du médicament comme traitement – retournons la chose – de la demande de l’Autre. Car l’humain n’est pas qu’un sujet qui demande, il est aussi pris dans la demande de l’Autre : comme l’a évoqué Nadine Page en juin dernier à la RTBF, certains produits comme l’héroïne peuvent servir à se séparer de la demande de l’Autre (social, familial) ; d’autres comme la cocaïne, au contraire, peuvent permettre d’y répondre plus efficacement (faire la fête ou travailler avec des capacités décuplées).

C’est ce rapport complexe à la demande qui encombre à l’occasion le médecin et nous oblige à nous poser la question : répond-on ou pas à la demande, de quelle manière et à quel moment ? C’est bien ce qui rend nécessaire nos réunions cliniques : nous essayons d’y saisir la constellation signifiante d’un sujet, les mots de sa vie qui habillent son corps, et de saisir la logique à l’œuvre derrière la demande. Cette réflexion implique donc de ne pas y répondre trop vite.

2.2 La dimension de la jouissance du corps

La « jouissance du corps », c’est ce qui, pour Lacan, échappe à ce qu’il a appelé le rapport épistémo-somatique (soit le savoir sur le fonctionnement du corps et sur ses constantes), ce qui échappe donc au corps comme organisme. Lacan donne ici la définition d’une dimension du corps particulière qui échappe à la science et aux expériences en double aveugle : « Un corps est fait pour jouir, jouir de soi-même ». Lacan introduit ici à l’idée d’un autre statut du corps, un corps-pulsionnel, à côté du corps-organisme. Ce qui fait la différence entre le traitement d’un diabète par exemple (où le patient demande de rétablir ses constantes biologiques afin d’éviter crises et coma) et le traitement de l’addiction.

C’est quelque chose qui frappe pour nombre de nos cas : tel qui saute sur tout nouveau médicament pour en expérimenter les effets ; les jeunes qui utilisent toutes sortes de drogues de synthèse pour faire la fête (plus fort et plus longuement) ; jusqu’aux pratiques extrêmes du chemsex. Les drogues en général et les médicaments en particulier peuvent devenir des instruments d’exploration du corps, en faisant découvrir un mode de jouir de parties du corps inconnues jusque-là. Lorsqu’on découvre de nouveaux neurorécepteurs, le sujet peut jouir de l’augmentation ou de la diminution des neurotransmetteurs dans ces zones. Ce sont des champs d’expériences nouveaux pour le sujet, de nouvelles manières de jouir du corps, parfois au-delà de son équilibre vital. Et c’est ce qui fait obstacle à tout guide de bonnes pratiques qui ont pour ambition de régler, réguler l’usage du médicament. On n’est jamais tout à fait sûr des effets de jouissance qu’une même molécule aura sur tel ou tel patient ; ni quel usage pourra en être fait par le sujet.

Le médicament peut être utilisé pour son effet de jouissance mais aussi pour son effet de traitement de la jouissance du corps : permettre un meilleur contrôle de soi ou plutôt une perte de contrôle ; permettre d’être à la hauteur face aux supposées exigences des autres ou alors pour s’effacer du jeu social ; effet d’apaisement (de neutralisation de la jouissance du corps) ou effet d’excitation (soit une recherche de plus-de-libido).

Nous avons donc un second « au-delà » : après l’au-delà de la demande/du besoin, se découvre un au-delà de l’homéostasie (ce que Freud a appelé l’« au-delà du principe de plaisir »).

3. Conclusion

Lacan termine son intervention en évoquant le transfert au médecin, qui peut être considéré comme le point pivot de « la frange relationnelle du médicament ». Dans le médicament, il y a l’effet de la molécule, mais aussi la confiance accordée au prescripteur, l’explication par ce dernier de son ordonnance, la manière dont le médecin « amène » une médication, en parle, y croit… Il s’agit d’une grande part relationnelle qu’on ne peut soustraire en dépit des expériences de laboratoire, et qui n’est pas sans effets. Tout médicament est inséparable d’une action subjective.

Reprenons cette question avec les termes de Lacan :

« Le médecin a affaire à un investissement énergétique dont il ne soupçonne pas le pouvoir et qu’il a à mettre entre parenthèse (…) pour conduire le sujet à ce qu’il en est d’une autre parenthèse, celle qui commence à la naissance, qui finit à la mort et qui comporte les questions que comportent l’une et l’autre. »

Et de fait, ce sont des questions éthiques, qui ont trait à ce qui se passe pour l’être humain de sa naissance à sa mort, auxquelles a affaire le médecin : droit ou non à la naissance ? ; à l’euthanasie ou au suicide médicalement assisté (la demande massive de Rivotril n’est-elle pas quelque chose de cet ordre ?) ; comment conduire sa vie ? ; et puis, faut-il prescrire pour satisfaire à une exigence de productivité ? Ou pour calmer un enfant agité ou pour réduire au silence un détenu trop bruyant ? La « mise entre parenthèses » de cet « investissement énergétique » indique une place possible du médecin et du psychiatre : pas forcément celui qui a la réponse pour l’autre, mais celui du partenaire essentiel qui cherche avec le patient, à ses côtés, ce qui peut l’aider à supporter sa vie.

Ce sont précisément la question de la demande – demande qui part du sujet ou demande portée par la société – et de la jouissance du corps qui obligent le médecin à prendre une position qui le mène au-delà d’une simple fonction de prescripteur de médicaments. C’est ce que n’ont pas saisi les médecins de La Salpétrière : la psychanalyse ne réduit pas ce qu’il en est de la fonction du médecin, bien au contraire. Elle indique ce qui complique mais qui en même temps rend passionnante sa fonction.

Références :

Lacan, « La place de la psychanalyse dans la médecine »

http://www.valas.fr/IMG/pdf/lacan_la_place_de_la_psychanalyse_dans_la_medecine_1966-02-16.pdf

Laurent Éric, « Comment avaler la pilule ? », Ornicar n° 50.

Revue Mental 19, Les Psychanalystes et le médicament, 24 mai 2007.

J’ai travaillé durant 12 ans comme psychologue dans un service d’aide aux détenus (prisons bruxelloises de Forest, Saint-Gilles et Berckendael), aux ex-détenus (libération sous conditions, bracelet électronique, congés pénitentiaires, etc.) et à leurs proches.

J’ai créé ce blog pour rendre compte de ce que j’ai appris de ma rencontre avec les prisonniers.

Intervenir en prison

Intervenir en prison À propos des prisons

À propos des prisons Des criminels / des délinquants

Des criminels / des délinquants Vous m’avez posé vos questions

Vous m’avez posé vos questions Les murs ont des oreilles

Les murs ont des oreilles Grand écran

Grand écran Poètes, vos papiers !

Poètes, vos papiers ! Images/humour

Images/humour Pourquoi ce blog ?

Pourquoi ce blog ? Me contacter

Me contacter D’autres blogs

D’autres blogs