Malgré tout, je suis quand même un être humain :

j’ai des sentiments, je sais faire la différence entre le bien et le mal…

le mal c’est quand je tuais mes malades,

le bien c’est quand je ne les tuais pas.

(D. Harvey)

.

Donald Harvey, une énigme

En 2010, j’ai assisté avec beaucoup d’intérêt à une conférence de Stéphane Bourgoin organisée par la bibliothèque publique de Molenbeek. Il y était diffusé un reportage centré sur l’interview de Donald Harvey, un tueur en série surnommé « l’ange de la mort ». Bourgoin est un ancien journaliste qui s’est spécialisé dans l’étude des serials killer. Cherchant à percer leurs mystères, il explique avoir trouvé fort peu de documents à leur propos. Il a alors entrepris ses propres recherches qui l’ont mené au fil des années à interviewer près de 70 tueurs en série, principalement aux États-Unis. Auteur de nombreux ouvrages et reportages, il se présente aujourd’hui comme un des spécialistes mondiaux de la question.

Pourquoi Stéphane Bourgoin a-t-il interviewé Donald Harvey ?

Dans les années 1970-1980, cet infirmier a reconnu le meurtre de plus de 80 personnes sur son lieu de travail. Bourgoin veut savoir : « que cache la personnalité de cet infirmier sadique, et combien de victimes a-t-il sur la conscience, va-t-il enfin me révéler les secrets de sa mémoire ? » Il précise qu’Harvey « est une figure légendaire des tueurs en série américains et en même temps un des plus mystérieux puisqu’on ignore tout encore de ses véritables mobiles ». En effet, comme le rappelle le policier qui l’a arrêté, « c’est difficile à comprendre parce que ce n’est pas par passion, pas pour le profit, pas par colère, pas pour les mobiles habituels… » L’absence de « mobiles habituels », pour lesquels le meurtre serait donc « compréhensible », rend le cas de Donald Harvey extrêmement énigmatique. Pourquoi a-t-il tué ? Et pourquoi la répétition des meurtres ?

Donald Harvey, un psychopathe ?

Lors de l’entretien, Bourgoin remarque que Donald Harvey « arrive totalement maquillé, il s’est mis du fond de teint, il s’est taillé la moustache au millimètre, il est parfait : il fait preuve de la même méticulosité, organisation et méthode que l’ont retrouve dans ses crimes ». Cela signe selon le journaliste « sa toute-puissance, la manipulation et les tentatives de séduction de ce genre de personnage ». Sa méticulosité se retrouve d’ailleurs dans le récit des faits. Le nom des patients, la couleur de peau, l’âge, la date d’admission, le numéro de chambre et de lit, le jour et l’heure de la mort, les stratégies mises en place : Donald Harvey se souvient du moindre détail pour chacune des victimes, 22 ans après. Réinterrogé aujourd’hui, il explique ses meurtres exactement de la même manière. Ses souvenirs sont intacts, comme si le temps n’avait pas de prise sur lui.Stéphane Bourgoin a rencontré Donald Harvey dans un pénitencier de l’Ohio où ce dernier purge une peine de 60 ans de prison. En 1987, cet infirmier de 35 ans a été condamné pour 37 meurtres, alors que les enquêteurs en soupçonnent 70. Lors de l’entretien, Donald Harvey en avouera 17 de plus, ce qui porte le total des victimes à 87. Le journaliste va essayer d’éclaircir deux points : quelle est la façon dont Harvey sélectionne ses victimes et quelles techniques a-t-il utilisées ? En effet, durant près de 20 ans il a perfectionné progressivement sa méthode pour ne pas se faire attraper, passant de l’étouffement avec un coussin à l’utilisation de plus en plus sophistiquée de poison. Harvey est ainsi passé pour un employé idéal, recevant des certificats de recommandation délivrés par les hôpitaux dans lesquels il a travaillé.

Lors de l’entretien, Bourgoin remarque que Donald Harvey « arrive totalement maquillé, il s’est mis du fond de teint, il s’est taillé la moustache au millimètre, il est parfait : il fait preuve de la même méticulosité, organisation et méthode que l’ont retrouve dans ses crimes ». Cela signe selon le journaliste « sa toute-puissance, la manipulation et les tentatives de séduction de ce genre de personnage ». Sa méticulosité se retrouve d’ailleurs dans le récit des faits. Le nom des patients, la couleur de peau, l’âge, la date d’admission, le numéro de chambre et de lit, le jour et l’heure de la mort, les stratégies mises en place : Donald Harvey se souvient du moindre détail pour chacune des victimes, 22 ans après. Réinterrogé aujourd’hui, il explique ses meurtres exactement de la même manière. Ses souvenirs sont intacts, comme si le temps n’avait pas de prise sur lui.Stéphane Bourgoin a rencontré Donald Harvey dans un pénitencier de l’Ohio où ce dernier purge une peine de 60 ans de prison. En 1987, cet infirmier de 35 ans a été condamné pour 37 meurtres, alors que les enquêteurs en soupçonnent 70. Lors de l’entretien, Donald Harvey en avouera 17 de plus, ce qui porte le total des victimes à 87. Le journaliste va essayer d’éclaircir deux points : quelle est la façon dont Harvey sélectionne ses victimes et quelles techniques a-t-il utilisées ? En effet, durant près de 20 ans il a perfectionné progressivement sa méthode pour ne pas se faire attraper, passant de l’étouffement avec un coussin à l’utilisation de plus en plus sophistiquée de poison. Harvey est ainsi passé pour un employé idéal, recevant des certificats de recommandation délivrés par les hôpitaux dans lesquels il a travaillé.

Voici les conclusions de Stéphane Bourgoin sur la personnalité de Donald Harvey :

Comme de nombreux tueurs en série, c’est un psychopathe : donc il n’a pas de sentiments, il raconte ses crimes comme tout un chacun raconte une visite en famille ou assiste à une communion d’un enfant. Il y a une froideur clinique, il assiste à l’agonie des victimes, il s’en délecte. C’est la banalité du ton dans l’horreur. C’est quelqu’un qui n’a pas de sentiment, pas d’affect pour ses victimes, qui chosifie en quelque sorte ses victimes. [Comme tous les psychopathes,] il est extrêmement organisé. Il met en place une stratégie pour commettre ses meurtres, il essaye d’effacer toute trace de ses crimes. La psychopathie n’étant pas une maladie mentale, c’est un trouble du comportement.

Manifestement, Donald Harvey prend beaucoup de plaisir à raconter ses crimes. Il va partager cette toute puissance, son contrôle sur les victimes. Il va démontrer qu’il est l’égal de dieu qui décide de la vie ou de la mort de telle personne. Il est comme le paon dans toute sa splendeur. Il pousse le vice jusqu’à inscrire le nom de ses victimes sur des listes.

Nous voyons que Stéphane Bourgoin se réfère ici à une classification psychiatrique qui répond à une logique déficitaire: un défaut est recherché du côté du sujet. Pour répondre à la question de la responsabilité pénale, la clinique psychiatrique opère un distinguo entre les cas de psychose (où le psychiatre considère que le rapport à la réalité est altéré) et les cas de psychopathie (dont les traits principaux ont été dressés ci-dessus : froideur affective, pas de sentiment de culpabilité, toute puissance, manipulation, perversion).

Comme le fait remarquer Zenoni (2009), la clinique psychiatrique classique se base fondamentalement sur des signes « mentaux » de la folie pour signer la perte de réalité (délire et hallucinations par exemple). Elle classe dans une autre catégorie les cas où la folie ressort plus du registre de l’acte, sans déficit du raisonnement, ou lorsque les faits semblent répondre à une logique accessible au sens commun (gagner de l’argent, se venger, montrer sa puissance, etc.) Dans ces derniers cas, la classe des « troubles du comportement » ne fait pas référence à une quelconque folie car la personne rechercherait son propre intérêt.

Le défaut est donc soit attribué à des signes « mentaux », le sujet ne pouvant alors répondre de ses actes, soit attribué au comportement délictueux, et le sujet peut être jugé. En l’absence d’une part de phénomènes psychiatriques (hallucinations par exemple) et de motifs « communs » (comme l’argent, la jalousie ou la vengeance), il est fréquent que les psychiatres supposent que c’est une recherche de « toute puissance » qui est à l’origine de l’acte. Cette hypothèse est donc convoquée lorsque le mobile des crimes reste obscur. Mais est-il pertinent de penser que le même mobile agirait pour tous les criminels qui ne présentent pas de signes mentaux de folie ? Je vais plutôt partir à la recherche des raisons singulières des passages à l’acte de Donald Harvey, en mettant de côté la liste de défauts qui lui sont imputés. J’essayerai de repérer la logique de la vie de ce sujet hors du commun à partir de ce qu’il peut reconstruire des lignes de fracture de son existence.

Pour les experts, Donald Harvey n’est pas psychotique. Il a donc été reconnu responsable de ses actes et jugé. Stéphane Bourgoin, lors de l’entretien, mettra pourtant en évidence l’existence d’un délire mystique lié au choix des victimes. Je pense qu’il s’agit d’un bon point de départ.

La cérémonie de la bougie et la sentence de mort

C’est par ses rencontres sexuelles que Donald Harvey a découvert le monde des sciences occultes. Il semble dans une certaine indétermination à cet égard : il explique qu’il a eu des relations avec des femmes âgées et qu’il se pliait à toutes sortes de perversions dans des relations homosexuelles. Mais il lancera un laconique « la vie sexuelle, c’est ennuyeux », signant l’absence d’implication de son propre désir. Un jour, il rencontre un homme « qui aime faire des fellations dans des cercueils » et qui va lui proposer de travailler avec lui dans une morgue. Cet homme l’initiera à des rituels satanistes durant lesquels ils utiliseront des organes volés à la morgue. Harvey explique qu’ils croyaient en la réincarnation, sa dernière vie étant celle d’un médecin de guerre : « je suis mort en Europe durant la première guerre mondiale ».

Donald Harvey ne semble pas investir particulièrement les cérémonies occultes auxquelles il participe à cette époque. Mais il en reprendra en privé certains éléments dans un cérémonial particulier qui lui permet de prendre des décisions importantes dans sa vie. Harvey explique qu’il a un double, nommé Duncan, qui était un pianiste décédé sous les bombes durant la deuxième guerre mondiale. Duncan est son guide spirituel, c’est à lui qu’il s’adressera pour choisir ses victimes. Donald Harvey ramenait chez lui une liste des noms de patients ainsi que des bouts de tissus ou des cheveux leur appartenant. Il demande alors pour chacun s’il est temps qu’il ou elle meure : « « Cet homme, dois-je le tuer aujourd’hui ? », je demandais à Duncan de me faire un signe à travers la flamme de la bougie, de provoquer un léger vacillement de la flamme… J’avais de grandes bougies, parfois, je les déposais dans des crânes mais j’étais très respectueux de ces crânes, je faisais attention qu’il n’y ait pas de traces de cire. Le premier vacillement de la flamme c’était non, le deuxième c’était oui ». Lors de ce cérémonial, Harvey enfilait un masque de chirurgien sur sa bouche pour que son propre souffle ne fasse pas bouger la flamme.

Harvey exerce en effet une certaine toute-puissance à l’égard de ses victimes en leur ôtant ou non la vie. Cependant, il en attribue le choix à son double. Cet élément relativise un peu cette place de dieu qui lui est parfois attribuée car il demande ce qu’il doit faire à un Autre. Il agit en bon employé qu’il a toujours été, répondant à un ordre supérieur. Il est plutôt le mauvais ange au service de cette volonté de tuer, ce qui correspond à ce qu’il dit de lui même : « I was a bad angel. I don’t consider myself a serial killer ». Comment en est-il arrivé là?

.

Les différents temps du crime

Interrogé par le Président du tribunal sur un éventuel sentiment de culpabilité lorsqu’il tuait, Harvey répond qu’il a ressenti quelque chose pour les deux ou trois premières personnes, mais pas pour les suivantes car il « ne les connaissait pas ». En quoi ces meurtres inauguraux ont-ils été différents ?

Interrogé par le Président du tribunal sur un éventuel sentiment de culpabilité lorsqu’il tuait, Harvey répond qu’il a ressenti quelque chose pour les deux ou trois premières personnes, mais pas pour les suivantes car il « ne les connaissait pas ». En quoi ces meurtres inauguraux ont-ils été différents ?

Dès ses premiers jours à l’hôpital où il fut engagé, Harvey a été confronté à la mort. Une famille amène à l’hôpital un vieil homme qui a eu un malaise suite à une insolation. Harvey constate directement que cet homme est déjà décédé mais la famille l’accusera du décès. « C’était juste un de ces événements étranges », dira-t-il. Il est donc ici accusé mais non coupable. Le premier meurtre survient deux semaines plus tard, lorsque l’hôpital lui confie un patient victime d’un AVC et qu’il est chargé de nettoyer. Ce patient ne se laisse pas faire, il se débat en renversant sur lui son bassin. « Je n’allais pas me laisser faire, il m’a couvert d’excréments… on ne m’avait pas appris comment faire à l’hôpital… et d’un coup je l’ai étouffé ! » Paniqué, Harvey l’a nettoyé et n’a rien dit. Les infirmiers ont pensé que c’était une rechute de l’AVC. Dans ce lieu où la mort peut surgir chaque jour, son meurtre est donc passé inaperçu. Le lendemain, un autre événement survient. L’hôpital demande à Harvey de poser une sonde à un patient. Malgré les protestations de douleur de ce dernier, Harvey s’exécute et le patient décède d’une hémorragie interne. En réalité, c’était une erreur de l’hôpital qui s’était trompé de patient : une sonde ne pouvait pas lui être posée. Il lui est alors demandé de ne rien dire, pour couvrir l’hôpital. Cette incroyable succession d’événements semble avoir brouillé les repères d’Harvey : on peut être accusé tout en état innocent, être coupable d’une impulsion meurtrière sans être inquiété et une erreur médicale peut être étouffée. Progressivement va s’établir une étrange équivalence entre « s’occuper d’un patient » et le tuer.

Harvey continue le récit des meurtres qui ont suivi. Pour ne plus souffrir, une patiente victime d’une grave brûlure le supplie de la tuer. Il répond à sa demande et l’étouffe. Un autre patient le prend pour un voleur et le frappe avec un bassin rempli d’urine. Harvey dit que l’hôpital n’aurait pas dû lui demander à lui de s’occuper le lendemain de cette personne. Il se venge en lui injectant un produit létal. Ces meurtres vont s’automatiser : Harvey explique qu’ « à chaque nouveau patient c’était plus facile…. Les 15 premiers sont arrivés comme ça… l’impulsion du moment… Je n’arrivais plus à m’arrêter, j’ai vu que tout le monde s’en foutait. » Il va progressivement perfectionner sa technique, expérimenter différents poisons comme l’arsenic ou le cyanure.

Si les premiers meurtres sont décrits comme des actes non prévus et causés par la colère, les suivants mettent à jour une connexion intime entre la mort et son travail d’infirmier. Remarquons ce détail lors du premier meurtre : Harvey en est venu à étouffer un patient qui ne le laissait pas placer un cathéter. « Laissez-moi faire mon travail ! », a-t-il lancé. Dans ce premier temps, la mort s’est donc imposée comme condition pour qu’il puisse effectuer son travail. Si nous poussons à l’extrême sa logique, qui part de l’expérience que les réactions d’un patient sont un obstacle à l’acte médical, le patient idéal est donc un patient mort. Allons plus loin : lorsqu’il tue son deuxième patient, qui lui a demandé de mourir pour ne plus souffrir, Harvey répond à sa demande et « traite » donc ses souffrances. Donald Harvey a même l’impression de rendre service au patient. On se rend compte que mettre fin à la vie a presque pour lui valeur d’un acte médical absolu : si « la santé est le silence des organes » (René Leriche, chirurgien français spécialiste de la douleur), la mort est l’ultime guérison.

Progressivement, Harvey va organiser ses meurtres de manière plus froide et réfléchie tout en les nouant à une dimension mystique. On le voit, ça s’automatise pour lui: « à chaque nouveau patient, c’était plus facile ». La nécessité de ne pas se faire arrêter l’a mené à perfectionner sa technique, à s’intéresser aux poisons et au fonctionnement du corps. Littéralement, la mort est devenue son travail : « je faisais ce que j’avais à faire (make business) ». Mais tout infirmier peut être confronté à la mort, aux erreurs médicales, à l’énervement et à l’extrême souffrance des patients. Face à cette réalité des hôpitaux, pourquoi Harvey a-t-il, lui, basculé dans les meurtres ? Une piste de réponse est à rechercher dans la place prépondérante que ces deux signifiants –la médecine et la mort- ont eue dans son existence.

.

« J’ai toujours voulu être médecin… ou entrepreneur de pompes funèbres »

Interrogé sur ce qu’il aurait voulu faire quand il était petit, Harvey a cette réponse étonnante : « J’ai toujours voulu être un médecin… ou un entrepreneur de pompes funèbres, l’un ou l’autre. » Il explique que quand il était jeune, « c’était un événement d’aller aux enterrements ». Avant ses 18 ans, il aurait assisté à pas moins de 200 enterrements. Harvey explique qu’il y mangeait bien, qu’il fallait bien s’habiller et qu’il était fasciné par le fait que les défunts étaient toujours souriant : « Ils avaient toujours un sourire sur le visage, à vous regarder… On entendait qu’ils étaient défigurés par un accident mais on allait au funérarium et ils avaient l’air de poupées… je trouvais ça intéressant… ».

La principale occupation de sa jeunesse était donc liée à la mort. Cette activité génératrice de vie sociale et de plaisir a donc été l’occasion d’un questionnement sur la tension entre la destruction du corps et son « rafistolage » (le maquillage qui masque les traces de la mort) : comment reconstruire un corps, lui redonner apparence humaine ?

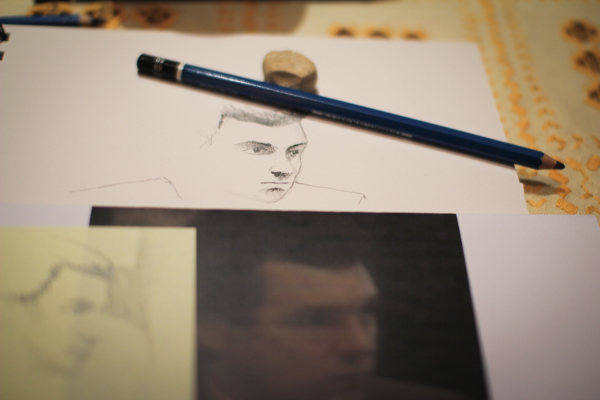

Cette question fondamentale l’a mené rapidement à un travail d’embaumeur dans un funérarium. Pour Harvey, c’est « un rêve d’enfant » qui se réalise. Il y apprendra à reconnaître les stigmates indiquant les circonstances de la mort, mais ses collègues lui enseigneront aussi les parties du corps qui sont souvent négligées par les médecins légistes. Parti au Vietnam, Harvey continuera à s’interroger sur la façon dont sont embaumés les soldats et notamment comment mettre de la couleur sur un visage. Il relate cette anecdote : un jour, ses collègues l’ont laissé faire seul le maquillage mais se sont moqués de lui car il avait mis trop de rose. Ce « trop de rose » nous évoque d’ailleurs le visage d’Harvey lors de l’interview : « Donald est entré, souriant, mais le visage immobile comme le masque de cire d’un personnage du Musée Grévin. L’ex-infirmier était maquillé, c’était évident. On serait même tenté de dire grimé », remarque Stéphane Bourgoin. Ce dernier l’interprète comme une volonté de séduction, de manipulation. Mais on est plutôt frappés par une sorte de mimétisme, de collage à l’image du mort. Si le maquillage et le souci de l’apparence peuvent en effet signer l’envie de paraître beau, le trop de maquillage -donnant un effet factice- dévoile un certain effort pour paraître vivant. À cet égard, Harvey est-il juste un séducteur qui rate son coup ? Ou est-ce le signe de l’effort démesuré qu’il fournit pour paraître vivant, à l’image du mort dans son cercueil ? On pourrait faire l’hypothèse que Harvey a retrouvé quelque chose de lui-même dans les dépouilles dont il a été entouré toute sa vie.

À son domicile, les enquêteurs ont trouvé de nombreux ouvrages médicaux et manuels d’autopsie. Il se livrait en effet à une recherche privée sur les limites du corps et du vivant. Les manuels indiquaient notamment l’effet de produits toxiques sur les différentes parties du corps. Lorsqu’il découvre un poison, Harvey en fait d’abord l’expérience sur lui même. Il s’injectera de faibles quantités de poison tout en inscrivant minutieusement dans des agendas les doses, leur coût et les effets observés. Ce lien entre la mort et la médecine est frappante également dans le cérémonial de la bougie : pour effectuer le choix de qui tuer ou laisser en vie, Harvey s’affublait d’un masque de chirurgien pour que son souffle sur la flamme n’interfère pas avec celui de son double imaginaire.

Les meurtres n’ont d’ailleurs pas eu lieu dans n’importe quel endroit. Lorsqu’il tue, « j’étais dans mon univers professionnel, je travaillais », explique-t-il. Mais, au-delà de son travail d’infirmier, rémunéré, à quoi pouvait donc travailler ce sujet avec tant de méticulosité ?

.

A la recherche du véritable objet du crime

Interrogé sur la raison de tous ces meurtres, la réponse de Donald Harvey frappe par sa simplicité : « Je tue pour contrôler ma propre vie ». Cette nécessité de trouver une certaine maîtrise de sa vie est corroborée par ce que les enquêteurs ont retrouvé chez lui. De nombreux calepins et agendas lui permettaient de consigner la moindre chose, jusqu’aux tâches les plus simples et les actes les plus courants de la vie quotidienne. A certains endroits, on y trouvait les initiales d’une victime au milieu d’une liste de courses qu’il a faites au supermarché. Harvey y notait également les anniversaires mensuels de la mort de son père. Encore aujourd’hui, il continue de tenir des notes sur tout. Mais quelle fut sa vie, pour nécessiter cet effort de contrôle constant ?

Interrogé sur la raison de tous ces meurtres, la réponse de Donald Harvey frappe par sa simplicité : « Je tue pour contrôler ma propre vie ». Cette nécessité de trouver une certaine maîtrise de sa vie est corroborée par ce que les enquêteurs ont retrouvé chez lui. De nombreux calepins et agendas lui permettaient de consigner la moindre chose, jusqu’aux tâches les plus simples et les actes les plus courants de la vie quotidienne. A certains endroits, on y trouvait les initiales d’une victime au milieu d’une liste de courses qu’il a faites au supermarché. Harvey y notait également les anniversaires mensuels de la mort de son père. Encore aujourd’hui, il continue de tenir des notes sur tout. Mais quelle fut sa vie, pour nécessiter cet effort de contrôle constant ?

Harvey explique que, très jeune, il a été confronté sans défense à la jouissance et à la violence des adultes. Laissé à lui-même par sa mère, il a subit régulièrement des viols de la part d’un voisin et explique qu’il n’avait que 3 ans lorsqu’il se fit violer par son oncle Wayne, qui a alors 11 ans. Vivant avec lui, ces relations sexuelles avec son oncle durèrent 20 ans. Trouvant cela dans un premier temps normal, Harvey explique qu’il s’était fait à son sort : « j’ai décidé d’en profiter (…) Il y a des moments où je l’aimais, d’autres où j’aurais pu le tuer ». Lorsqu’il tue son premier patient, Harvey explique que « c’était comme tuer Wayne, me tuer moi-même, tuer tout le monde autour de moi. »

Sur son lieu de travail, Harvey retrouve avec certains patients les coordonnées de son enfance : « On m’avait oppressé, je m’identifiais aux patients qui étaient attachés par exemple pour les empêcher d’arracher les perfusions… je détestais les voir comme ça… j’ai eu des crises d’angoisse quand on m’a menotté à l’arrivée en prison… quand j’étais enfant on m’avait immobilisé et violé, on m’a forcé à faire des choses… j’ai supplié de mourir ». A l’hôpital, Harvey a donc rencontré des patients souffrants et immobilisés en qui il s’est reconnu. Cette identification tourne à l’indifférenciation entre lui et les patients alités soumis sans défense à la maladie et aux traitements médicaux pas toujours adéquats (erreurs médicales, etc.) Tout se passe comme si ce collage à l’image du patient sans défense avait brouillé pour Harvey les repères symboliques qui ont pour fonction d’attribuer les places de chacun dans l’échange social. Il se situe donc aux deux places en même temps : celle de l’infirmier qui travaille et celle du patient à traiter. C’est à travers l’autre qu’il traite son propre mal, de la même manière qu’au funérarium c’est à lui-même à travers les dépouilles qu’il redonnait une belle apparence. Ainsi, il comprend avec un excès d’empathie et au pied de la lettre la dame qui le supplie de mourir : tout se passe comme si le « j’ai supplié de mourir » de son enfance était désormais entendu du côté du patient.

Cette part de lui même qu’il attribue à l’autre a été appréhendées par le psychiatre Guirraud dans son étude sur les crimes immotivés : « ce n’est rien d’autre que le kakon de son propre être, que l’aliéné cherche à atteindre dans l’objet qu’il frappe » (Maleval, 2000). Le kakon est le mal, la maladie dont est affecté le sujet et que Guirraud lie à son être même. Au-delà de la personne qui est touchée par le meurtre, Guirraud introduit donc l’idée de ce qui est en jeu pour le meurtrier : une partie de lui-même qu’il attribue à l’autre. Pour la psychanalyse, l’être est abordé à partir de la place d’objet (d’amour, d’investissement) que l’on occupe pour l’autre. Ainsi, le psychanalyste Jean-Claude Maleval va rapprocher cette idée du kakon du concept lacanien d’objet a. Pour le névrosé, la relation à l’Autre prend la forme d’une question, c’est-à-dire d’un manque (l’autre m’aime-t-il ?). S’il n’est pas sûr que l’on soit aimé par l’autre, le manque de jouissance va pousser le sujet dans une recherche de l’objet de jouissance qui lui manque. Le névrosé va donc tenter de récupérer cette part perdue de lui-même en investissant l’Autre. L’objet a fonctionne donc dans la névrose comme cause du désir. Pour le psychotique par contre, l’objet de jouissance n’est pas perdu, il y a plutôt un trop plein de jouissance (ce qui prend la forme d’une certitude plutôt que d’une question). L’enjeu n’est plus alors la récupération de ce qui manque comme pour le névrosé, mais plutôt l’extraction, la suppression de son être d’objet en trop. Pour Maleval, c’est ce qui se passe dans les cas des meurtres dits « immotivés » (sans motifs) : c’est fondamentalement leur propre être d’objet qui surgit dans « un moment d’angoisse intense survenant dans une situation d’échec de la symbolisation ». On peut donc en conclure que, si en effet le meurtre est immotivé, sans motifs, il n’est pas sans cause.

Ce n’est pas le manque qui a gouverné la vie d’Harvey : il a plutôt incarné l’objet de jouissance de l’autre depuis son tout jeune âge. La perte de repères symboliques, dès qu’il fut confronté aux coordonnées de son enfance, a fait surgir dans sa réalité son être de jouissance. Il ne trouve alors d’autre recours que de tenter de le supprimer. En tuant ses patients, c’est donc lui-même qu’il tue. Harvey le formule très clairement: « Il s’agissait peut-être de tuer une petite partie de moi ».

.

La mort comme reconnexion au sentiment de la vie

Donald Harvey n’a pas été considéré par les psychiatres comme psychotique. On ne trouve en effet pas chez lui de manifestations classiques de la psychose. Pourtant, on ne peut douter de la profondeur et de l’ampleur du trouble dont il est affecté quand on considère l’extrême gravité de sa tentative de solution : la multiplication sans fin des meurtres.

Freud a pu déduire du cas Schreber qu’un phénomène psychiatrique tel que le délire vient comme une réponse possible à quelque chose d’insupportable : le sujet est au travail pour faire face à ce qu’il vit et pour le rendre supportable. Dans le cas d’Harvey, la série de passages à l’acte meurtrier semble venir à la place du délire et autres phénomènes observés classiquement dans la psychose. En effet, là où d’autres sujets parviennent à traiter l’insupportable de leur position dans l’existence en s’appuyant sur le symbolique (l’écriture, le savoir) ou par l’imaginaire (traitement de l’image du corps), Harvey opte pour un traitement par le réel (l’acte meurtrier). C’est dans un second temps que le réel du passage à l’acte a trouvé à s’encadrer d’une dimension symbolique et imaginaire par la recherche scientifique sur le corps et les rituels satanistes. Ces deux dimensions ne font ici pas barrage au meurtre mais plutôt lui donnent sa forme. En l’absence de signe clair de psychose, Jacques-Alain Miller (2009) invite le clinicien à trouver les petits indices variés de ce que Lacan a appelé « le trouble au joint le plus intime du sentiment de la vie chez le sujet », un trouble qu’on ne peut corréler au manque comme dans la névrose. Il s’agit plutôt d’un vide foncier, qui peut prendre différentes formes et être nommé de manière très diverse par les sujets psychotiques. Ce qu’Harvey aborde comme « manque de contrôle dans ma vie » me semble nommer ce profond trouble du sentiment de la vie contre lequel il n’a trouvé à se défendre que par une pratique extrêmement meurtrière.

À suivre les dires d’Harvey, les meurtres font partie de ses stratégies pour reprendre un certain contrôle sur sa propre vie. Cette tentative de reconnexion au sentiment de la vie se réalise à la frontière entre la vie et la mort. Car quand est-on au plus proche de l’énigme de la vie que dans ses deux limites, la naissance et la mort, qui se jouent si souvent à l’hôpital ? Comme le disait un autre sujet à propos d’une de ses victimes : « je l’ai rapprochée de moi… je voulais capter le dernier souffle de vie ».

On peut supposer que Donald Harvey a tenté de trouver, dans l’automaticité de ses meurtres, une certaine fonction stabilisatrice lui permettant de se maintenir dans la vie et d’être reconnu comme un bon travailleur. Ainsi, il n’a jamais été reconnu comme psychotique, sa souffrance n’a jamais pu être entendue et ses crimes sont passés inaperçus. À cet égard, le cas d’Harvey peut être rapproché de ceux de Landru (F. Biaigi-Chai, 2008), de Jean-Claude Romand (M. de Villers, 2008 et C. Le Boulenger, 2000) et, plus récemment, de Josef Fritzl (article de J.-A. Miller dans Le Point). Pour ceux-ci en effet, l’activité criminelle se poursuit parallèlement à une vie en apparence tout à fait classique. Pour Landru et Romand, les crimes ont notamment pour fonction de maintenir financièrement une vie sociale qui répond aux canons de l’époque, tout comme celle-ci permet de cacher les crimes. Notons que pour ces deux derniers cas, les signifiants primordiaux ont trait à une certaine norme familiale (« être un bon père de famille » pour Landru par exemple). Pour Harvey par contre, on ne constate pas la nécessité de construire une famille et un modèle social moyen : le signifiant sur lequel il s’appuie, outre la mort et la médecine, est celui du « bon travailleur ». Ce signifiant se joue pour lui sur deux registres: le premier compatible avec le lien social en s’appuyant par mimétisme sur ce qu’on attend de lui (ce qui lui permet de satisfaire son employeur et l’oblige à se perfectionner pour cacher ses crimes); le second registre est son entreprise macabre qui suit une logique plus autonome et privée, hors du jeu des relations sociales (recherche sur les poisons, sur le fonctionnement du corps, cérémonie de la bougie, etc.).

.

Un sujet fou, libre et responsable

« Même si ce n’étaient pas mes patients, pour moi c’était important d’avoir le contrôle. C’était la seule partie de ma vie que personne ne contrôlait à part moi. Quand je tuais des patients j’étais différent, c’était moi le chef, j’étais le seul à décider, je faisais ce que j’avais à faire [“make business”] ». Harvey s’est aménagé un registre de sa vie où il n’est sous le contrôle de personne : ni d’un chef, ni d’un règlement, ni d’aucune loi. En l’absence des contraintes qui régissent les fondements du lien social, cette zone est celle d’une fondamentale liberté. Comme le dit Lacan (1967) : « le fou est l’homme libre ». Et c’est cette zone de totale liberté qui le met hors-la-loi.

Dans les cas de crimes ou de délits, la folie conduit à poser la question de la responsabilité pénale. Le système judiciaire effectue un distinguo fondamental entre le sujet responsable qui peut être jugé et le fou qui sera considéré comme irresponsable aux yeux de la loi. L’un ira en prison, l’autre envoyé en hôpital psychiatrique pour être soigné. En cela, la logique judiciaire (jugeable ou non) rencontre la logique psychiatrique (fou ou non). Cela mène à des difficultés dans certains cas. Prenons le cas récent de Breivik, qui a fais exploser une bombe devant le siège du gouvernement avant d’aller tuer 77 adolescents sur une île en Norvège. Un acte atroce mais commis de manière structurée et cohérente avec un discours politique qui mène au pire. On voit l’embarras dans lequel peuvent se trouver les experts : le premier rapport psychiatrique conclu à une schizophrénie paranoïde nécessitant l’internement, une deuxième expertise a été demandée, qui conclu que Breivik est « sain d’esprit ». La décision des psychiatre a ici des implications politiques : va-t-on permettre de juger cet homme et donc permettre que son discours haineux soit entendu ? Cela ne reviendrait-il pas à légitimer son message ? Et à partir de quels signes pourrait-on conclure à la folie ? L’extrême gravité de l’acte, l’adhésion à un discours politique particulier ? Notons que Breivik, lui, veut être reconnu responsable : « la pire des choses qui pourrait m’arriver, c’est d’être reconnu fou. Ce serait l’humiliation ultime ».

L’association de la logique judiciaire et psychiatrique mène en effet à une difficulté. Le cas Harvey nous apprend que c’est au lieu même de la partie la plus folle de sa vie qu’il est le plus libre, et par là qu’il est le plus responsable. Harvey témoigne que ses crimes sont des moments de pur choix, de pure volonté, hors du jeu de la société : « C’était la seule partie de ma vie où j’étais responsable », dira-t-il. L’acte fou n’invalide donc pas automatiquement la capacité juridique d’un sujet. Cela me parait cohérent avec l’idée psychanalytique que la psychose n’est pas une maladie : c’est une possibilité de l’être, comme l’est également la névrose. Selon les cas, nous voyons que le mode de fonctionnement psychotique peut mener au crime, tout comme il peut mener à une haute pratique de la science, de l’art ou à toute situation passant pour normale dans la société. Les exemples sont nombreux : John Forbes Nash, grand économiste qui a reçu le prix Nobel pour ses recherches, popularisé par le film « Un homme d’exception », le logicien Kurt Gödel, les écrivains Antonin Artaud et Robert Walser. Et quand la psychose mène au crime, cela peut être d’une manière totalement déconnectée du sujet (ne pouvant parfois rien en dire), mais aussi rester tout à fait cohérent avec sa personnalité. Le cas Harvey nous apprend qu’une psychose n’empêche pas forcément d’être jugé. Ce dernier connaît la valeur illégale de ses actes et il sait qu’il risque la peine de mort. Ici, Harvey peut répondre de son choix meurtrier. A la question du juge « connaissez-vous la différence entre le bien et le mal ? », Harvey répond « Malgré tout, je suis quand même un être humain : j’ai des sentiments, je sais faire la différence entre le bien et le mal… le mal c’est quand je tuais mes malades, le bien c’est quand je ne les tuais pas », dénotant certes une conception très personnelle de ce qu’est le « bien ».

Nous déplaçons donc l’accent de l’horreur d’un acte fou, ou en tout cas incompréhensible, à l’existence d’une folie première. Harvey choisi de la traiter comme il peut, à partir des signifiants intimes de son existence : la médecine, le travail, la mort, la destruction et la reconstruction du corps.

.

La fonction de la prison

Au début de l’interview de Donald Harvey, le gardien chargé de la sécurité témoigne de son comportement depuis 15 ans: « pour être honnête, je dois dire que Donald Harvey a été un prisonnier modèle depuis qu’il est ici ». Alors que l’interview est clôturée, Stéphane Bourgoin lui demande s’il pense que Donald Harvey tuerait encore si on le relâchait : « Oui, je pense… après tout ce qu’il a raconté, regardez la froideur dont il fait preuve… regardez de quoi il est capable si vous le rendez fou ! »

De son côté, Harvey ne dit pas le contraire. Il témoigne de ce qu’un sujet peut trouver dans l’environnement carcéral : « Aujourd’hui, je vis dans un environnement complètement sous contrôle, tout tourne autour du temps, autour des règles, il me reste encore un peu de liberté mais elle est limitée (…) J’ai de quoi manger et un bon job alors j’essaye de le garder… ma vie ici est plus structurée ». La prison semble être pour Harvey un endroit où quelque chose se stabilise : les murs et l’organisation de la prison viennent à la place d’un contrôle permanent qu’il a recherché lui-même de manière folle durant toute sa vie. Cette nécessité de murs externes indique le manque de murs internes de ce sujet, ce que Jacques-Alain Miller appelle les « prisons de la jouissance » (2008). Pour le sujet névrosé, la défense contre sa propre violence est assurée par le refoulement : le névrosé ne veut rien en savoir. Cette dernière revient à l’occasion de manière détournée après être passée par les voies de symbolisation inconscientes (sous forme de rêves par exemple). C’est en quelque sorte ce dont témoigne Harvey quand il formule une théorie de son rapport au crime : « [J’ai expérimenté] la part obscure que tout le monde a, sauf que certains ne l’explorent pas. Un soldat peut devenir un tueur et tirer sur tout le monde, un autre [en tuera] un ou deux et s’alcoolisera à en mourir ». Harvey évoque ici une dimension du crime qui appartient à chaque être parlant (lire à ce propos « Rien de plus humain que le crime », J.-A. Miller in Mental 21). Mais certaines personnes gardent à distance cette dimension de la mort. En l’absence de ces défenses internes, symboliques, Harvey se trouve sans barrières quand il se retrouve dans un contexte déstabilisant et que surgit en lui une volonté de jouissance meurtrière.

Mais ce cas nous apprend surtout que, si des limites internes manquaient, ce sont aussi les limites externes, de la société, qui n’ont pas rempli leur fonction pour Harvey. Invité à parler de la prison, Harvey témoigne que « ici, il y a des règles et si on les enfreint, on vous punit ! ». En effet, Harvey a pu continuer sa « carrière » criminelle car, pour éviter qu’un scandale soit lié à leur établissement, les différents hôpitaux dans lesquels il fut soupçonné l’ont prié de partir, non sans lui remettre des lettres de recommandation. Harvey s’étonne dès lors de constater que « tout le monde s’en foutait ». Il en veut également à l’hôpital de lui avoir demandé de s’occuper d’un patient qui l’avait maltraité la veille, comme il reproche à ses employeurs de l’avoir mis en oncologie « où il y avait des morts tout le temps: je me suis dit que j’étais fichu ». S’il se veut responsable de ses actes meurtriers, il attribue néanmoins la responsabilité de mettre des limites à l’autre. C’est ce qui a rendu nécessaire les murs réels de la prison.

Harvey témoigne de son apaisement lorsqu’il est pris dans ce discours de maîtrise tel que l’offre le milieu carcéral, lieu où tout est sous contrôle et sous surveillance mais qui permet néanmoins, comme il le dit, « un peu de liberté ». Il a pu y trouver « un bon job », reste que nous ne savons pas ce qu’il advient de son intérêt pour la médecine et la mort. Mais son passé criminel n’est pas totalement mis à l’écart. En effet, Harvey évoque aujourd’hui l’envie de donner des conférences dans des hôpitaux pour expliquer comment changer le système et permettre de repérer efficacement les gens comme lui. A la prison, Harvey occupe une place de détenteur d’un savoir et une place d’exception : on vient de partout pour étudier son cas. « J’ai accepté l’interview, explique-t-il, parce que j’ai pensé que ça pouvait être intéressant, sachant que je suis quand même un cas à part ».

Harvey témoigne de son apaisement lorsqu’il est pris dans ce discours de maîtrise tel que l’offre le milieu carcéral, lieu où tout est sous contrôle et sous surveillance mais qui permet néanmoins, comme il le dit, « un peu de liberté ». Il a pu y trouver « un bon job », reste que nous ne savons pas ce qu’il advient de son intérêt pour la médecine et la mort. Mais son passé criminel n’est pas totalement mis à l’écart. En effet, Harvey évoque aujourd’hui l’envie de donner des conférences dans des hôpitaux pour expliquer comment changer le système et permettre de repérer efficacement les gens comme lui. A la prison, Harvey occupe une place de détenteur d’un savoir et une place d’exception : on vient de partout pour étudier son cas. « J’ai accepté l’interview, explique-t-il, parce que j’ai pensé que ça pouvait être intéressant, sachant que je suis quand même un cas à part ».

.

Conclusion

De nombreux chercheurs étudient la question criminelle en assemblant des traits communs à plusieurs individus afin de former des classes particulières. Par exemple, la classe des tueurs en série, des psychopathes, des antisociaux. Cette approche typologique a un effet homogénéisant sur les expertises psychiatriques : on y retrouve quasi systématiquement les mêmes éléments, tels que le manque de culpabilité, la manipulation, le narcissisme, le vice, la recherche de toute-puissance, etc. Avec une telle liste de « défauts », le diagnostic devient « un jugement moral qui stigmatise le criminel monstrueux » (F. Biaigi-Chai, 2010). En rappelant les idéaux qui fondent notre société (empathie, altruisme, respect des lois, culpabilité), l’appel à la figure du monstre permet de mettre à distance et de méconnaître la part d’inhumain que nous avons en nous.

L’approche typologique, en se basant sur les points communs entre les individus, rend difficile le repérage de la cause d’un passage à l’acte qui est différente pour chacun. D’autre part, elle ne repère pas la « disjonction entre les motifs (utilitaires) et la motivation réelle qui obéit à une logique secrète (la psychose) » (F. Biaigi-Chai, 2008). La psychanalyse invite à tendre l’oreille à la psychose afin de saisir ce qui se joue pour les sujets, au cas par cas. La mise en série des cas singulier donne des enseignements quant au diagnostic, à l’accueil et aux possibilités de traitements. C’est ce que propose Biaigi-Chai : « en repérant la cohérence qui, dans la personnalité du criminel, fait surgir l’acte, la psychanalyse doit participer à l’explication de la logique intime [du criminel], de ses postulats, ses convictions délirantes et les certitudes qui le contraignent ». En cela, comme le dit Lacan (1967), « la psychanalyse irréalise le crime » car elle en dévoile les déterminants structuraux, leur valeur de semblant (A. Stevens, 2000). Mais, précise Lacan dans son énoncé, « elle [la psychanalyse] ne déshumanise pas le criminel ». En effet, le sujet n’est pas totalement soumis aux déterminants de sa vie : la psychanalyse vise à cerner le point de responsabilité, de choix fondamental du sujet. Pour le cas étudié ici, ce n’est pas parce qu’Harvey a été violé dans sa jeunesse qu’il a tué, pour cela il a fallu une mauvaise rencontre qui a réactualisé des coordonnées infantiles (l’image de la personne attachée) dont il n’a trouvé à se détacher que par l’acte meurtrier.

Durant sa vie, Donald Harvey a pourtant témoigné à plusieurs reprises qu’il souffrait. Il a même souhaité à certains moments arrêter ses agissements. Mais, le plus souvent, c’était à l’autre qu’était dévolu la responsabilité de l’arrêter. Harvey pointe dès sa petite enfance la non-intervention de l’autre : « moi, quand j’ai été violé, on ne m’a pas aidé… ». À la fin de son adolescence, Harvey explique s’être rendu à l’église pour comprendre pourquoi il était homosexuel. Il est vrai que son homosexualité est particulière : durant sa jeunesse, elle survient comme stratégie de survie (il explique avoir essayé d’apprécier ce qu’il subissait de son oncle) et à l’âge adulte elle apparaît dans le cadre de pratiques perverses qu’Harvey qualifie d’ennuyeuses. Il semble qu’il n’a pas pu trouver à l’église une personne de confiance à même d’écouter et de soutenir la question de sa sexualité qui est en lien avec le traumatisme subit. Une autre possibilité d’être entendu a eu lieu lors d’un cambriolage : il avoue ses 15 premiers meurtres au policier qui l’a arrêté. Il fut alors présenté à un psychiatre auprès duquel il vide son sac. Mais le psychiatre a conclu à une « imagination débordante (mythomanie) ». Enfin, Harvey a fait à l’époque de ses meurtres plusieurs tentatives de suicide, notamment aux somnifères. Il essayera même de mettre le feu à son appartement pour se laisser brûler mais il était un piètre pyromane : les feux s’éteignaient d’eux-même ou bien les pompiers intervenaient à temps. Ses tentatives de suicides furent autant d’occasions manquées de repérer ce qui se jouait pour lui. Harvey explique que ça arrivait à des moments où il n’en pouvait plus, principalement juste après les licenciements qui avaient sur lui un effet de prise de conscience : « ça me tombait dessus tous ça, tous ces morts, comme un poids… ». Tout se passe comme s’il avait conscience que quelque chose n’allait pas mais que c’était à l’autre d’en tirer les conséquences pour lui.

Aurait-on pu le repérer et l’arrêter plus tôt ? Après les premiers meurtres, avant que ça s’automatise pour lui ? Ou avant même ses premiers meurtres ? A qui, et surtout dans quel endroit, aurait-il pu témoigner des difficultés de sa vie, parler de ce qu’il était en train de faire ? Qui aurait pu entendre, derrière la relative banalité de ses symptômes (son questionnement sur son homosexualité, les cambriolages, les tentatives de suicide), la gravité de ce qui se jouait pour lui ? Dans de nombreux cas, le diagnostic de dépression posé après une tentative de suicide masque la cause de cette tentative. De la même manière, le diagnostic de « mythomanie » vient pointer une supposée exagération du discours d’Harvey, sans en questionner la raison d’être. Le problème du diagnostic est essentiel : c’est lui qui oriente l’accueil, l’écoute et le traitement. Si on prend le temps d’y prêter l’oreille, le discours du sujet peut nous donner des éléments sur ce qui l’agite : « il ne faut pas sous-estimer l’importance de la conversation avec les adolescents délinquants, le signe du début d’un glissement » (F. Biaigi-Chai, 2010). Harvey n’a en tout cas pas trouvé d’endroit où déposer cette part de lui qui voulait que ça s’arrête et qui ne trouvait pas d’autre alternative que de se détruire soi-même ou de tuer l’autre.

La psychose pose la question de lieux pouvant accueillir ces sujets complètement ou partiellement désarrimés. Dans de nombreux cas, c’est la rupture dans l’offre sociale qui rend nécessaire la prison. Il y a quelques jours, un patient me disait avoir commis un fait devant le commissariat car il avait terminé les 6 mois renouvelables deux fois durant lesquels il pouvait résider dans un lieu de soin. Après plusieurs allers-retours en prison, il se rend compte aujourd’hui que la prison est devenue pour lui « un refuge, en tout cas un endroit où je peux mettre de côté la réalité ». On voit l’importance de pouvoir recueillir la souffrance, même en dehors de toute contrainte thérapeutique : certains sujets cherchent seulement un lieu où se poser, souffler un peu à l’abri de ce qui fait que pour eux la réalité est impossible à supporter. Et, parfois, ils peuvent rencontrer dans ces lieux une personne de confiance auprès duquel il devient possible de se confier et d’élaborer une solution singulière moins destructrice que le recours à la violence ou à un radical lâcher-prise. Pour Harvey, c’est finalement la prison qui venue servir de béquille dans son existence.

.

Références:

- « Dans la tête d’un tueur en série avec Stéphane Bourgoin », diffusé sur Planète Justice ;

- Jean-Claude Maleval, “Meurtre immotivé et fonction du passage à l’acte chez un sujet psychotique”, in Quarto 71, 2000 ;

- Monique de Villers “Passage à l’acte meurtrier”, in Mental 21, 2008 ;

- Christine Le Boulenger, “Et il allait se perdre, seul, dans les forêts du Jura”, in Quarto 71, 2000;

- F. Biaigi-Chai, Le Cas Landru à la lumière de la psychanalyse, Paris, Imago, 2008;

- Jacques-Alain Miller, “Effets retours sur la psychose ordinaire”, in Quarto 94-95, 2009 ; “Les prisons de la jouissance”, in La Cause Freudienne 68, 2008 ; “Rien de plus humain que le crime”, in Mental 21, 2008 ; sur l’affaire Fritzl : http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2008-05-08/un-psy-analyse-l-affaire-fritzl/920/0/243815

- Jacques Lacan, “Petit discours aux psychiatres, conférence à Ste-Anne”, 1967, inédit ; “Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie”, Ecrits, Paris, Seuil.

- Alexandre Stevens, “Le crime irréalisé”, in Quarto 71, 2000 ;

- Alfredo Zenoni, Une autre pratique clinique, éd. Érès, 2009.

J’ai travaillé durant 12 ans comme psychologue dans un service d’aide aux détenus (prisons bruxelloises de Forest, Saint-Gilles et Berckendael), aux ex-détenus (libération sous conditions, bracelet électronique, congés pénitentiaires, etc.) et à leurs proches.

J’ai créé ce blog pour rendre compte de ce que j’ai appris de ma rencontre avec les prisonniers.

Intervenir en prison

Intervenir en prison À propos des prisons

À propos des prisons Des criminels / des délinquants

Des criminels / des délinquants Vous m’avez posé vos questions

Vous m’avez posé vos questions Les murs ont des oreilles

Les murs ont des oreilles Grand écran

Grand écran Poètes, vos papiers !

Poètes, vos papiers ! Images/humour

Images/humour Me contacter

Me contacter Ils écrivent sur le blog

Ils écrivent sur le blog D’autres blogs

D’autres blogs

En tous cas, si jamais Stéphane Bourgoin revient un jour à Molenbeek, préviens-moi! Je te suis. J’ai tous ses bouquins.

Oui, suivons-on le à la trace! 🙂

bonour, il est affligeant de voire un psychologue se laisse tromper par un pervers narcissique mythomane !! surtout que votre travail et vos écrite sont bien supérieur que ce que Bourgoin propose qui est du plagiat de Douglas ou Pistorius ! posez vous la question peut on croire un homme qui nous dit qu”il est en possession du cadavre de Schafer ??? et nous dit atout et son contraire mais jamais de preuves surtout quand on prétend que les évenements sont filmés! comme sa formation a Quantico pas de photos pendant son séjour qui aurait duré 1an !et encore moins lla photo de son diplome ! donc pour un gars qui a quitté l”école a 15 ans s’auto proclamé criminologue ??? gardez l’esprit critique ! et renseignez vous sur le spécialiste inter sidéral !!

Bonjour Axel,

Notez que mon article critique le discours pseudo-expert de Bourgoin (et critique aussi l’utilisation que vous faites du vocable “pervers narcissique mythomane” !).

Je pense avoir une idée très claire de ce qu’il en est de Bourgoin, je l’ai lu, j’ai lu sur lui et, je vous le dit en passant, je l’ai rencontré au restaurant (“j’aime la viande saignante”, a-t-il dit ce soir-là, mine de rien). Et j’ai mesuré mes mots dans l’article, je n’ai jamais avancé qu’il était criminologue.

Mais si son “savoir” concernant les Serial Killer est fort limité (je pense qu’on peut repérer 5-6 phrases-types maximum), il reste qu’il nous a livré quelques entretiens filmés qui constituent un matériel fort intéressants.

Pour le reste, je vous remercie beaucoup pour votre compliment sur mon travail !

Merci pour cet article passionnant.

Merci @alice__m , il était passionnant à écrire en tout cas! 🙂

Psychotique ou psychopathe? Une analyse passionnante!

Je préfère les pâtes aux tiques, pourtant!

Merci pour le commentaire! 🙂

Y a une très intéressante itw de Zagury dans le dernier HS Books sur les trois pôles du tueur en série psychotique – pervers – psychopathique et la ligne de clivage.

Oui, j’ai trouvé plusieurs articles et interviews de Zagury sur le net. Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec lui, je vais lire et en parler ici! 🙂

Et un article est en préparation sur la psychopathie! #Scoop

“… le patient idéal est donc un patient mort.”

Article passionnant!

Merci! 🙂

Merveilleux article, j’espère que mon frangin le lira: On discutait justement de cette question hier.

@oli Cool ça! Content que ça t’ai plu, surtout qu’il est un peu longuet!

steven harvey lui est un inocent. je voie une grande enquete. a croir que cette famille est comme ces noir acusé a taur pour protégé de vrai criminel qui devienne bisnes raport snuf movie. c’est dans un monde ou on igniore tout du rest que j.l’evantreur rest un mistere. allor just a voir le debut la, le fait de se maquillé meticuleusement ne serai pas un signe de se foutre de la geule, de dire. mais de toute magniere je suis l’acteur, le clown de l’affaire

j’ajoute a dire deja, si on est sur du criminelle mais si c’est au faux acusé…

donc toute la psycologie sera dupé et ainsi dupé aussi la psycologie. comme je dit avec l’autre commentaire mais je revien je survole et tombe au hazard sur cesi, et je vais dir pour la suite que justement sa signifie bien. au moin en prizon avec les camera on m’acusera pas de tué….

Harvey témoigne de son apaisement lorsqu’il est pris dans ce discours de maîtrise tel que l’offre le milieu carcéral, lieu où tout est sous contrôle et sous surveillance mais qui permet néanmoins, comme il le dit, « un peu de liberté »

combien de criminelle a qui on dit. mais tu la fait ta fait sa tu a fait ainsi pour cette raison. a force avec les année les succéssion d’enqueteur de mediat etc. allor comme une ipnose a tout lui expliqué et conditioné a devenir. il faut vraiment depasser une mentalité pour juger justement et pas aproximatif avec un paradox. l’inconnue se qu’on ne connais pas; comme facebook qui censure les entrepot pedofil mais laisse des group insestueus opéré a volonté. vous dénoncé en prenen des photo sur le net et on vous menace et vous bloque

apres les autres commentaire je vous parle de gifi qui vend des sex toy pour enfants dans des scandale asser censuré de viole a l’ecole a cause d’enfants violé. ils ne save souvent meme pas leurs alphabet mais fon des acte sexuelle et au della des acte de plaisir sado mazo qui ne son pas xsexuelle. la ou la castrasion chimic ne fonctionne pas. on a combien d’enfants tueur, mais son a l’ecole mélé son des pauvre victime mais aprenne a survivre. ainsi les victime peuve etre sacrifié ou devenir des raporte snuf movie. vous n’imaginé pas un monde en co relation on a des gents inséminé dans les armée qui viole fon des video. sertain son arété suite a des échange de message de fair un bébé et les saloperie qu’il lui feron. homme femme qui se connaisse dans des conflit de guerre et qui organise un couple

Mais ce n’est pas si grave de ne pas savoir son alphabet.

Super article car il montre bien la spécificité et l’éthique de l’approche analytique au cas par cas vs approche typologique homogénéisante.

Merci ! <3

Cet article est super intéressant et éclairant .. génial. merci

Merci, dis !

Un texte magnifique, brillant et percutant!

Merci Hava ! <3

“Je tue pour contrôler ma propre vie”

Esquisse d’analyse d’un tueur en série américain.

Art magistral !

Entre autre, il offre une résolution à la contradiction “psychopathe=dénué de sentiments” et “Sentiment de toute puissance au moment de l’acte”

Oui, le terme de psychopathie obscurcit plus les choses qu’il ne les résout…

Excellent article ! 😉

Merci ! <3

Très bel écrit, c’est ahurissant de constater combien les diagnostiques des experts d’aujourd’hui sont identiques à ceux de 1900 (je pense au cas Vacher que j’ai étudié).

S’y jouent effectivement presque exclusivement la question morale rehaussée d’une bonne dose de projection à même de produire une icône monstrueuse. Le psychopathe, une figure haute en couleurs qui, bien sûr, affole et fascine tous les névrosés à même de la reconnaître pour l’avoir repoussée et dont le journalisme est féru. Le paradoxe manifeste des argumentations du type “absence de sentiments, d’affects…” et “se délectait, sadiquement…” y est systématiquement recouvert par ce qu’il est convenu de rejeter avec horreur.

Stupéfiant que ce discours se tienne si durablement lorsque les propos du principal intéressé sont si précis et, pour ainsi dire, sans ambiguïté sur la position qu’il occupait. De ce point de vue la dimension d’ordalie du cérémonial à la bougie signale déjà, à minima, la place d’objet/outil qu’il occupe dans le circuit de jouissance de l’Autre (son double dit-il), une jouissance valant comme loi absolue… C’est un signe quand même !

Formidable !

Merci ! <3

Excellent article

Merci ! C’était mon premier article, écrit il y a 6 ans ! 🙂

Ah oui! C’est drôlement bien. Ça donnerait presque envie d’écrire un roman sur cet homme.