Connaissez-vous Jack Henry Abbott ? Cet Américain a passé la majeure partie de sa vie en prison. Né dans un milieu miséreux et abandonné à l’âge de 4 ans, il est livré à plusieurs familles d’accueil et centres d’adoption où il subit de nombreuses violences psychologiques, physiques et sexuelles. Il commet ses premiers vols dès 12 ans, est placé en maison de redressement à 16 et emprisonné deux ans plus tard pour escroquerie. Après trois années de détention, il tue un autre détenu lors d’une bagarre dans le préau. Conséquence : une condamnation à 20 ans de prison, ce qui est quasiment son âge à l’époque. Dès lors, il ne passera jamais plus d’un an en dehors du milieu carcéral : ses seuls moments de « liberté » seront une évasion de quelques mois (à 27 ans) et une libération sous conditions qui a tourné court (à 37 ans). On le retrouve pendu dans sa cellule à 58 ans, après un énième refus de libération conditionnelle.

Jack Abbott a livré un témoignage édifiant sur son vécu carcéral via sa correspondance soutenue avec l’écrivain Norman Mailer (lettres publiées aujourd’hui sous le titre « Dans le ventre de la bête »). C’est d’ailleurs ce dernier, touché par son récit, qui lui permet d’obtenir une libération conditionnelle, grâce notamment au groupe de soutien qu’il crée avec différentes personnalités hollywoodiennes (Susan Sarandon, Christopher Walken, Tim Robins, etc.). Dans ses lettres, la prison est dépeinte comme une machine de destruction qui ne lui a jamais appris à vivre en société, bien au contraire. Il explique qu’il n’est jamais parvenu à s’adapter à la prison, aux règles implicites et aux règlements : « Je ne parviens pas à me comporter comme un bon petit soldat qui doit s’endurcir, s’abaisser devant les gardien, obéir, subir les humiliations, s’excuser sans cesse, respecter la hiérarchie et dénoncer les autres pour se faire bien voir par les gardiens ». La logique de la carotte et du bâton ne peut que tourner fou face à ce grand révolté : une série de punitions disciplinaires s’abattent sur lui. Plus particulièrement, Abbott est resté près de 15 ans en solitary confinement (traduit par isolement pénitentiaire).

L’isolement pénitentiaire est une pratique punitive qui peut être infligée en réponse à tout écart de conduite, qu’il s’agisse d’une insolence, d’un livre passé en fraude, d’un sandwich volé ou d’un meurtre. L’isolement, c’est un peu notre « cachot » ou « cellule nue », bref une prison dans la prison, avec ceci de particulier que le détenu ne peut y avoir aucun contact visuel ou auditif avec qui que ce soit. Certaines cellules sont insonorisées : le détenu est soustrait aux sons et ne peut communiquer avec les gardiens ni avec les détenus des autres cellules. L’administration pénitentiaire va même jusqu’à mettre en place des cellules privées de toute lumière.

C’était le noir complet. Pas un rai de lumière ne pénétrait dans cette cellule, pas un – et je cherchai, tous les jours qui suivirent, ce rayon espéré, millimètre par millimètre, le long de la porte et des murs. Là, l’obscurité était si absolue que j’avais l’impression d’être dans de l’encre. Il y avait un dispositif ingénieux dans la porte. C’était un sas cylindrique manipulé de l’extérieur. Le geôlier plaçait le bol et le biscuit sur une plate-forme ménagée dans le dispositif cylindrique. Puis, il cognait deux fois à la porte avec ses clefs et j’entendais grincer le mécanisme. Je rampais jusqu’à la porte, en la tâtant pour arriver jusqu’au dispositif. Quand mes mains étaient en contact avec la nourriture, je la prenais prudemment et je la consommais. Puis je reposais le bol sur la plate-forme et le gardien la faisait pivoter de l’autre côté et reprenait le bol. Pendant toute cette opération, je mangeais sans le moindre rayon de lumière. La seule lumière que je voyais, je la voyais en fermant les yeux. Alors j’avais devant moi un éclat lumineux de brillance et de couleurs pareil à un feu d’artifice. Il disparaissait dès que j’ouvrais les yeux… Mes yeux avaient faim de lumière, de couleur, comme la bouche d’un homme assoiffé peut avoir soif de salive. (Jack Henri Abbott)

Un autre détenu, Joe Loya, témoigne après deux années en régime d’isolement :

Ne pas devenir dingue. Ne pas te laisser happer. Résister aux hallucinations – les bourdonnements, le bruit d’une fête imaginaire au coin de la rue… Fixer un point du mur en essayant de discipliner les yeux, de ne pas les bouger. C’est presque impossible, ton regard ne veut pas rester en place. Tu finis par y arriver cinq minutes, dix minutes… Une heure. Le point que tu fixes commence à bouger, à danser. Le cerveau tente de mettre de l’ordre dans ces formes en mouvement. Tu te fais ton film, un cheval au galop, un gosse qui shoote dans un ballon… (Joe Loya)

L’isolement comme modèle de société

Cette pratique de l’isolement dont parle Jack Abbott n’est pas rare aux USA, où des dizaines de milliers de détenus sont placés en isolement total durant des périodes pouvant aller jusqu’à 25 ans !

Il s’agit d’une pratique ancienne dans l’histoire du pays, tel que nous le relate le Nouvel Obs. Certains auteurs en font état déjà au XIXè siècle mais, en 1890, la Cour suprême des États-Unis est à deux doigts de déclarer la pratique anticonstitutionnelle, et celle-ci disparaît peu à peu. La pratique de l’isolement pénitentiaire fait son retour en octobre 1983 lors du meurtre de deux gardiens de la prison de Marion, dans l’Illinois. En réaction, la prison confine les détenus à un isolement strict, 23 ou 24 heures sur 24.

La première prison Supermax était née. « Supermax » pour « Super-Maximum Security Prison ». On suppose que « maximum security » n’était pas encore suffisamment sécurisant, il fallait que ce soit « super-maximum security ».

La première Super-maximum Security Prison a été celle de Marion, dans l’Illinois.

Le profane peut s’étonner de ce rapprochement entre ces deux termes : en quoi l’isolement permettrait-il une meilleure sécurité ? Eh bien, disons que contrairement à l’image qu’elle peut donner, une prison est loin d’être un endroit isolé et fixe : c’est une fourmilière dont la vie est réglée d’incessants mouvements à l’intérieur de la prison (pour la douche, les formations, etc.) et entre l’intérieur et l’extérieur (personnel pénitentiaire, intervenants psycho-sociaux, avocats, congés et retour des détenus, etc.). Or, dans la logique carcérale, tout déplacement et tout contact entre personnes (entre les détenus ou même les contacts entre détenus et personnel) est potentiellement à risque : bagarres, trafics de drogues ou d’autres objets interdits, etc. Quand on entre en prison en tant qu’intervenant externe, on est toujours suspects d’introduire l’un ou l’autre objet dangereux. L’isolement réduit par définition les déplacements et les contacts. C’est en quelque sorte un idéal pénitentiaire.

Cet isolement carcéral devait initialement être limité à quelques jours mais, dans les faits, il dure souvent des années : en moyenne 7 ans en Californie ! À l’échelle du pays, ce serait près de 80 000 détenus qui croupissent dans la solitude de leur minuscule cellule. Aujourd’hui, ce type de traitement n’est plus limité aux prisons Supermax (qui sont à ce jour plus de soixante) mais concerne aussi les unités spéciales de prisons d’État. On les retrouve également dans certaines petites prisons de comtés.

Les Supermax ont commencé à fleurir à l’occasion d’une modification du discours, dans les années 70 et 80, sur les détenus et sur l’aide qu’on peut leur apporter.

D’un point de vue idéologique, les années septante apportèrent une vague critique voire pessimiste sur l’intervention psychosociale en prison. Tandis qu’en France, Foucault (1975) assimile les intervenants psychosociaux et médicaux à des agents de contrôle complices d’un système totalitaire, l’état d’esprit de l’autre côté de l’Atlantique mène, via d’autres arguments, à la remise en cause de l’aide aux détenus. En Amérique du Nord, une évaluation de l’efficacité des différents programmes de réinsertion sociale mena à un constat décevant, résumé par la formule « nothing works » (Lipton, Martinson et Wilks, 1975). S’ensuivit une diminution de l’intérêt scientifique pour le domaine carcéral. (Benjamin Thiry)

Le désintérêt ne fut pas que scientifique : le pays ne croit plus en la réhabilitation. Les délinquants sont vus comme des animaux enragés. Incapables de s’amender, on ne peut que les enfermer. Un homme politique fait même campagne avec succès sur la promesse de « coffrer les bad guys et de jeter la clef ». Lorsque le gouverneur républicain de Californie inaugure la Supermax de Pelican Bay, il a ces mots forts : « Cette prison dernier cri servira de modèle à toute la nation ». On ne peut qu’être frappé par le double sens de cette phrase : considère-t-il cette prison comme un modèle pour les autres prisons du pays, ou bien un modèle pour la nation elle-même ?

“Cachot d’une prison modèle”, Cartier-Bresson, États-Unis, 1975.

Aux États-Unis, le principe de l’isolement -et pas uniquement l’isolement carcéral- est investi positivement. Qu’on puisse en souffrir ne vient pas à l’esprit des américains, tant est ancré en eux ce fantasme que l’homme se fonde seul et que l’isolement fonde l’homme. “On vit toujours avec ce mythe de l’homme qui n’a besoin de personne, du cow-boy à midi dans la grand-rue, pétard en main, du héros solitaire. La compagnie des autres, c’est pour les gonzesses”, remarque Joe Loya, un ancien détenu ayant vécu une longue période d’isolement. De fait, c’est des États-Unis, pays du self-made-man, que nous vient la figure du yuppie cynique, dont vous trouverez une représentation extrême dans le roman de Brett Easton Ellis « American Psycho ». Le héro, Patrick Bateman, est un yuppie très entouré mais paradoxalement extrêmement seul, qui ne semble avoir trouvé que le meurtre pour se sentir a minima vivant. Chaque meurtre passant quasi inaperçu. Un monde sans Autre. Plus récent, le film « Shame » expose une figure de la misère moderne. Le personnage principal y est fondamentalement seul dans sa consommation de sexe, caféine et autres substances excitantes. Encore plus récemment, le film « Her » montre des sujets hyper-modernes, qui tombent amoureux de leur smartphone. Tous appareillés à leur intelligence artificielle, ils éprouvent la jouissance du solitaire. Cette fascination pour l’isolement se retrouve également dans ces reflets des fantasmes de l’époque que sont les émissions de télé-réalité. De 2006 à 2010, la chaîne Fox Reality a diffusé un show baptisé “Solitary”, où les concurrents s’affrontaient au “jeu” de l’isolement en prison.

Un « traitement » de la folie

Le blog du Nouvel Obs nous apprend qu’en 1842, Charles Dickens visite la première prison américaine ayant mis en place le solitary confinement et en sort effaré. Le châtiment est “cruel et injuste, écrit-il, à mon avis, cette altération lente et quotidienne des mystères du cerveau est incomparablement pire que n’importe quelle forme de torture physique”. En 1845, Tocqueville, après s’être rendu dans une prison new-yorkaise, n’en est pas moins sévère : « L’isolement dévore ses victimes sans relâche et sans pitié, accuse-t-il. Cette solitude absolue, si rien ne vient l’interrompre, est au-delà de ce qu’un homme peut endurer [ …]. Elle ne réforme pas, elle tue. »

Les conséquences en termes de santé dans les prisons Supermax sont en effet tragiques. A titre d’exemple, une étude portant sur plus de 200 détenus soumis au régime de l’isolement indique que plus d’un tiers souffraient de psychoses aiguës accompagnées d’hallucinations. Ce pourcentage monte à 45 % dans certaines prisons Supermax.

Mais si l’isolement rend fou, il faut bien constater que la folie préexiste souvent à la prison.

Dans les années 1960 et 1970, nous avons fermé les hôpitaux psychiatriques, mais nous ne les avons pas remplacés par un dispositif de traitement des gens affligés de troubles mentaux. Dans une Supermax de l’Indiana, les gardiens ont reconnu que plus de la moitié des prisonniers étaient des malades mentaux. (David Fathi, directeur du “Prison Project” de l’American Civil Liberties Union)

Deux données supplémentaires pour constater l’ampleur de la faillite de ce système : -Plus de la moitié des détenus qui se suicident en prison sont des “isolés” : l’isolement ne mène donc pas qu’à la folie, mais aussi à la mort ; -Le taux de récidive est deux fois plus élevé que celui des détenus qui bénéficient d’une période de transition avant leur libération. Et ce, d’autant plus que les détenus passent bien souvent de l’isolement le plus complet à une liberté totale. La pratique de l’isolement ne fonctionne donc tout simplement pas quant aux objectifs de la justice elle-même. L’isolement ne protège pas la société.

Bref, l’isolement carcéral est un traitement de la folie qui rend fou et un traitement de la délinquance qui rend criminel. Ajoutons à cela l’argument économique : l’isolement pénitencier est une pratique qui coûte cher (près du triple d’un détenu normal) puisqu’il s’agit de s’occuper totalement d’une personne sans qu’elle puisse participer, même à minima, à la société.

Les penchants criminels de l’administration

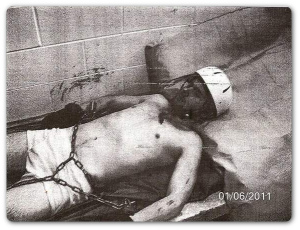

L’article du Nouvel Obs termine par le récit d’un jeune détenu mis à l’isolement. Celui-ci, souffrant de troubles profonds de la personnalité, ne cesse de se taper la tête contre le mur. Que fait l’administration pénitentiaire ? Elle lui met un casque sur la tête et l’enchaîne à son lit.

Huit mois plus tard, Kévin tente de se pendre en déchirant une couverture. Il écope d’une amende de 145 dollars (pour rembourser la couverture détruite) et de douze jours de privilèges supprimés (recevoir des livres, passer un coup de fil, etc.)…

Cet exemple montre comment on peut passer à côté de ce qui fait le réel d’un sujet en ne prenant pas la mesure de ce qu’il tente de traiter en se tapant la tête contre le mur puis en tentant de se pendre. Ici, la réponse de la société est purement administrative et économique : le prix de la couverture déchirée et une punition, là où elle ne peut entendre un cri de détresse. L’administration pénitentiaire américaine isole, rend sourd et aveugle ses détenus, mais c’est elle qui est sourde et aveugle : son immonde rationalité forclot la dimension subjective en jeu, la souffrance d’un sujet et la réponse qu’il tente d’y apporter.

Jack Abbott est également sensible à ce point : ce qui l’a détruit c’est que la loi ne le défende pas. « Les gens qui composent la société peuvent me faire ce qu’ils veulent sans être punis par la loi, me faire n’importe quoi, forts de la toute-puissance de l’État. » (p.42) La prison est dans ce cas une zone où la loi ne cadre pas la loi, où la loi devient folle.

Mais montrer les conséquences contre-productives de cette pratique ne suffira pas pour faire entendre raison à l’administration pénitentiaire et à la classe politique : il ne s’agit pas seulement d’une erreur de calcul de leur part. Car tout se passe comme si on retrouvait écrite au sein de la loi elle-même la violence dont l’administration espérait se débarrasser. Au-delà de la volonté de protection et de sécurité, au-delà des idéaux de punition et de responsabilisation, n’y aurait-il pas ici à l’œuvre une logique de l’ordre d’une destruction d’une part intime de la société américaine – celle qu’elle ne voudrait pas voir ? N’y montre-t-elle pas sa propre jouissance à détruire ?

Comme le rappelait Jacques-Alain Miller, « il y a un tuer de l’être humain qui est légal. La civilisation suppose un droit de tuer l’être humain. Tuer légalement suppose d’ajouter quelques mots au tuer sauvage, un encadrement institutionnel, un réseau signifiant, qui transforme le tuer, la signification même de l’action mortifère. Si l’on lui donne la bonne forme, si l’on introduit les bons semblants, tuer n’est plus un assassinat, mais un acte légal. C’est pour ça que Joseph de Maistre a pu dire que, pour lui, la figure maximale de la civilisation était le bourreau, l’homme qui tue au nom de La Loi et de l’humanité. Dans l’ensemble de la civilisation, c’est le personnage central. » Jacques-Alain Miller ajoute qu’ «on peut dire que la société requiert l’élimination d’une certaine partie des êtres humains -l’en-trop de l’humanité- par le biais de guerres, ou d’un ordre interne. » L’existence des prisons Supermax découle de cette logique de supprimer le mal à l’intérieur même de la société. Cette dernière faisant l’économie de la question de ce qui cloche chez elle pour que des sujets en viennent à de telles extrémités.

« Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d’une nation qu’en visitant ses prisons », disait Albert Camus. Or, la torture n’a pas lieu uniquement dans les geôles d’Abou Graïb et de Guantanamo, elle est pratiquée au sein même de la société américaine. Quand l’administration, contre toute efficacité économique et en termes de récidive, choisit la torture et la déshumanisation et pousse au suicide, elle montre sa face cruelle, criminelle.

J’ai travaillé durant 12 ans comme psychologue dans un service d’aide aux détenus (prisons bruxelloises de Forest, Saint-Gilles et Berckendael), aux ex-détenus (libération sous conditions, bracelet électronique, congés pénitentiaires, etc.) et à leurs proches.

J’ai créé ce blog pour rendre compte de ce que j’ai appris de ma rencontre avec les prisonniers.

Intervenir en prison

Intervenir en prison À propos des prisons

À propos des prisons Des criminels / des délinquants

Des criminels / des délinquants Vous m’avez posé vos questions

Vous m’avez posé vos questions Les murs ont des oreilles

Les murs ont des oreilles Grand écran

Grand écran Poètes, vos papiers !

Poètes, vos papiers ! Images/humour

Images/humour Pourquoi ce blog ?

Pourquoi ce blog ? Me contacter

Me contacter D’autres blogs

D’autres blogs

Texte très intéressant.

L’isolement total a également une origine spirituelle. Bien avant la révolution française, les pénitences religieuses prônaient l’isolement radical afin de (re)trouver la seule voie de salut, celle des préceptes chrétiens. C’est dans cette logique de le modèle de Philadelphie en Pennsylvanie fut envisagé dans la construction de prisons. Ce modèle prônait l’isolement complet, constant et total des prisonniers afin de susciter le repli sur soi, la réflexion et dès lors l’amendement. Même le travail (également aux vertus rédemptrices) était effectué en solitaire, quitte à bander les yeux des prisonniers susceptibles d’en croiser d’autres.

A mon sens, il existe une survivance inconsciente de la croyance aux bienfaits de l’isolement total à des fins de rédemption.

Avec ses travaux (notamment sur l’attachement), la psychologie n’a pas pleinement conforté les intuitions religieuses. Au contraire, c’est le lien social qui serait porteur de la pensée subjective.

@benjaminthiry Très intéressant Benjamin!

J’en avais dit un (tout) petit mot ici:

http://jonathanleroy.be/2015/08/architecture-panoptique-cuba/

J’ai tout de même l’impression que, à notre époque moderne, l’isolement a perdu la visée de favoriser la réflexion (donc une reconnexion à soi-même et, surtout, à Dieu)… et vise plutôt à réduire au silence (déconnexion d’avec l’Autre).

J’y ajoute donc, derrière le voile de l’idéal qui effectivement ne tient pas la route, l’action « obscène et féroce » du surmoi.

Un grand merci pour votre article, très instructif, mais je vous avoue qu’il me désespère.

En regardant le film Meurtre à Alcatraz, qui prouve que c’est la prison qui forge les meurtriers, je pensais que la pratique barbare de la cellule d’isolement n’avait plus cours, considérée comme une atteinte à la dignité humaine.

Un récent film danois nous montre la cruauté de la prison de l’intérieur: http://marlasmovies.blogspot.fr/2014/06/r-la-prison-de-linterieur.html

Un autre, sur un centre fermé pour adolescents aux USA, évoque les mauvais traitements qui y sont monnaie courante: http://marlasmovies.blogspot.fr/2014/07/coldwater-la-prison-qui-ne-dit-pas-son.html

Continuez la lutte !

Marla

@marlajane1 Merci pour ton commentaire Marla!

Mon article n’était pas fait d’espoir, ni de désespoir en ce qui me concerne. J’essaye juste de placer l’éclairage où il faut pour faire apparaître la logique à laquelle ce genre de pratique répond. Histoire de savoir contre quoi on lutte. Et comme on dit souvent que les USA ont quelques années d’avance sur nous…

Merci pour tes deux liens, je les mets en favoris! Histoire que je fasse un de ces jours une petite rétrospective des films de prison! (sauf si, bien sûr, tu est partante pour écrire un truc pour L’École du Crime!) 🙂

@jonathanleroy Oh oui, je veux écrire chez toi !

@marlajane1

Pour ma part, je n’ai parlé qu’une seule fois de cinéma dans ce blog, sur le film « Un prophète »:

http://jonathanleroy.be/2015/07/un-prophete-audiard-nouveau-type-de-criminel/

Et j’ai reblogué ceci d’@HavaForEver, sur Les évadés:

http://jonathanleroy.be/2015/08/les-evades/

🙂

@marlajane1

Voilà qui est fait: bienvenue à l’École du crime!!

=> http://jonathanleroy.be/2015/09/r-la-prison-de-linterieur/

Jean-Marc Mahy, un belge, qui a créé une pièce de théâtre « Un homme debout » (il y raconte sa propre expérience de 20 ans de détention) décrit assez bien quelques-uns des effets de l’isolement auquel il a été contraint durant 3 ans au début de sa détention dans une prison luxembourgeoise qui a depuis fermé son régime d’isolement suite à la lutte sans relâche de ce même Jean-Marc Mahy pour que d’autres ne vivent pas la même chose que lui.

Il y décrit les effets assez terribles sur son corps et ses stratagèmes personnels mis en place pour lutter contre cet isolement. Sa pièce illustre assez bien la différence entre le « pendant » de cet isolement qui relève de mécanismes de survie et « l’après » isolement et le « comment il parvient à en faire quelque chose » et à retrouver une certaine subjectivité, quelque chose d’une humanité donc.

@perrine-pe

Merci Perrine pour la référence. C’est intéressant au niveau des stratégies du sujet, de survie d’abord, de comment en faire qqch ensuite…

Tu sais si sa pièce sera rejouée un jour?

@jonathanleroy

http://www.ancre.be/diffusion/Un_homme_debout

Sur ce lien se trouvent les dates de diffusion. En janvier, la Belgique, en février le France et de retour en Belgique en mars avec un passage au théâtre de Poche en mai.

@perrine-pe Yeah, merci!

On m’a laissé un commentaire sur ello, je l’ai trouvé intéressant alors je le rapatrie par ici:

« Ton article est excellent, merci!

Concernant les États-Unis, il y a aussi l’extrême inverse, non? Celui ou les jeunes détenus sont « rééduqués » militairement en groupe avec cette pression du groupe qui est également d’une extrême violence. » (par Berkati, sur ello.co)

Je lui ai répondu, du coup:

« Merci!

Bien vu l’opposition entre

-L’isolement pénitentiaire qui opère par soustraction de l’Autre, (un traitement par autisme forcé, un traitement de l’Un-sans-l’autre);

-Les camps de rééducation qui opèrent au contraire par ajout d’un Autre sans faille, par incorporation forcée de l’Autre… »