Qu’est-ce qu’un psychologue ?

Eh bien oui, qu’est-ce qu’un psy ? Face à cette question, je suis embarrassé. Je suis d’autant plus embarrassé que, travaillant avec des gens qui ne sont pas psychologues, la question se pose souvent sans que je puisse y apporter une réponse claire et satisfaisante. Le psychologue est-il un guérisseur, un thérapeute? Un spécialiste du psychisme ? Son but est-il d’aider, de soigner, de faire travailler sur soi-même, de rendre conforme ? Est-ce quelqu’un d’empathique, qui comprend ce que disent les gens au-delà de ce qu’ils disent -et en face desquels il faut faire attention à ce qu’on dit ? Quelqu’un de calme, d’équilibré, sans symptôme ? De normal ? Pour moi, la question reste ouverte.

Eh bien oui, qu’est-ce qu’un psy ? Face à cette question, je suis embarrassé. Je suis d’autant plus embarrassé que, travaillant avec des gens qui ne sont pas psychologues, la question se pose souvent sans que je puisse y apporter une réponse claire et satisfaisante. Le psychologue est-il un guérisseur, un thérapeute? Un spécialiste du psychisme ? Son but est-il d’aider, de soigner, de faire travailler sur soi-même, de rendre conforme ? Est-ce quelqu’un d’empathique, qui comprend ce que disent les gens au-delà de ce qu’ils disent -et en face desquels il faut faire attention à ce qu’on dit ? Quelqu’un de calme, d’équilibré, sans symptôme ? De normal ? Pour moi, la question reste ouverte.

Pourtant, être psychologue, ça tombe sous l’sens pour de nombreuses personnes. Pour le tout-venant, d’abord : « mais enfin, tu es psychologue ! » ; « là, tu n’as pas été très psychologue » ; « J’arrive pas à y croire que tu sois psychologue ! ». Pour certains professionnels également, la question ne souffre pas d’ambiguïté. « Être psychologue, me disait un ami fraîchement diplômé, c’est pas difficile : tu recherche l’œdipe et puis tu le résous ! » Bienheureux, cet ami qui a ouvert dès sa sortie de faculté un cabinet privé, alors que moi, 8 ans après, j’hésite encore à franchir le pas. Au nom de quoi m’en sentirais-je autorisé ? Pour certains, en effet, c’est le titre délivré par l’université qui fait franchir ce pas. L’estampille suffit, le nom (le titre) fait l’être. Si seulement c’était aussi simple…

La formation universitaire…

J’ai toujours été étonné par ces personnes qui, devant mon absence de réponse lors d’un problème quelconque (voir par exemple l’à propos de ce blog) me disent « mais enfin, tu as fais l’université !? »

Pour ce que je m’en rappelle, j’y ai surtout appris quelques connaissances générales lors des cours en « o » (anthropo, ethno, philo, pédago, etc.) Mais ça restait très en surface des choses, y compris dans le domaine plus spécifiquement psychologique : les auteurs les plus fondamentaux étaient ramenés à quelques phrases répétées chaque année (« la mère suffisamment bonne de Winnicott, les deux positions Kleiniennes, etc.) Je caricature, mais à peine. Une pratique pédagogique fréquente lors des cours fut le traçage d’une ligne verticale : à gauche les avantages d’une théorie, à droite les critiques. Cela m’évoque le “questionnaire d’évaluation” que j’ai actuellement devant les yeux. Afin d’évaluer la qualité de la supervision dont nous avons bénéficié cette année, il nous est demandé de noter 3 points forts à gauche et trois points faibles à droite d’une ligne. Bien que l’équipe soit très satisfaite de cette supervision, et qu’on ait quelques difficultés à trouver des points négatifs (mais bon, faut bien en trouver pour remplir les cases…), cette technique instaure artificiellement une équivalence entre le positif et le négatif. Alors qu’il n’en est rien.

J’ai toujours pensé que les difficultés éprouvées par de nombreux étudiants de psycho résultaient de l’approche relativiste des savoirs à l’université. En effet, ma formation a été basée sur l’idée que toutes les théories se valent, sont au même niveau (avec chacune des points forts et des points faibles). Si tout se vaut, les étudiants sont invités à piocher à gauche et à droite ce qui leur convient. Après l’unif, j’apprendrai que c’est ce qu’on appelle l’ “approche intégrée”. Celle-ci part du constat qu’aucune théorie ne couvre totalement le champ du réel et n’est exempt de critique : additionnons donc les différents modèles théoriques afin d’appréhender la réalité de manière plus globale. Plus il y aura de modèles théoriques différents, mieux ça vaudra. Je vois deux écueils à ce type d’approche : d’une part elle ne donne pas l’envie d’aller le plus loin et le plus précisément possible dans un modèle théorique donné. On reste en surface et on perd la rigueur et le tranchant de chaque théorie (qui, souvent, se constitue en opposition à une théorie précédente). Deuxièmement, en intégrant des choses parfois fort dissemblables, sans orientation précise, l’étudiant se perd dans le patchwork des savoirs. C’est ce dont m’ont témoigné quelques années plus tard plusieurs amis rencontrés à l’unif’ (« on ne sait pas trop, on aime bien la psychanalyse mais le comportement c’est important aussi… »).

N’allant pas très loin dans l’étude des concepts, des techniques basées sur des statistiques prenaient souvent la place du vide théorique. L’étude de la dynamique de la personnalité a bien souvent laissé place à des testings basés sur l’adéquation ou non d’une réponse ou d’un comportement donné à une norme statistique. Comme disait un professeur, ces testings sont « très critiqués et critiquables, mais ils sont forts demandés dans les hôpitaux ! ».

Quelque chose m’a toujours intrigué dans cette approche relativiste de la diversité des savoirs : elle est souvent corrélative d’une certaine intolérance. On est en effet très vite taxé de fermeture si on s’investit principalement dans un modèle théorique ou si l’on a un avis trop engagé. C’est l’éloge de la neutralité, soi disant plus objective. Pour ma part, plutôt que relativiste et intolérant, je me suis toujours dit élitiste et libéral. Élitiste car je pense que certains modèles sont plus heuristiques (résolvent plus de problèmes) et ont plus de validité (sont plus proches de la chose étudiée) que d’autres ; libéral parce que chacun, praticiens comme patients d’ailleurs, devrait pouvoir suivre la voie et le type d’approche qu’il ressent être la bonne. Plutôt que la recherche de ce sur quoi tout le monde s’accorde (qui accouche généralement d’un consensus mou), j’ai toujours préféré la voie des conflits et des débats d’idées. C’est de ce que certains appellent « guerres de clochers » que peuvent naître les avancées théoriques. De ces débats d’idées résulte aussi une plus grande diversité de l’offre thérapeutique dans le champs social, augmentant les possibilités de trouver un type de traitement qui convienne.

Ajoutons que le mode d’évaluation universitaire est largement basé sur la restitution. L’université donne en échange des unités de valeur, points ou crédits qui deviennent souvent le seul horizon de l’étudiant. La course aux points de l’après-blocus était ponctuée d’invitations du type “Viens! On va gratter des points chez l’prof!” Le problème est qu’en absence de stage avant la cinquième année, le savoir reste désincarné. Certains étudiant ressentiront la vacuité de ce qu’ils ont appris, en ayant l’impression qu’il ne savent pas grand chose finalement, surtout lorsqu’ils seront confrontés à leurs premiers patients. D’autres se satisfont de ces quelques apprentissages et des examens réussis. Il ne leur restera plus qu’à ahaner quelques phrases en se prenant pour le Maître qui les a édictées. Mais, comme me le disait récemment une amie, les mots aussi doivent prendre corps !

A ce propos, qu’en est-il de la pratique clinique en tant que telle ? Comment accueillir une personne, faire un diagnostic, lui répondre ou pas ? Comment l’écouter voire la soigner ? Honnêtement, il n’y a pas eu grand chose à retenir de mon parcours universitaire, quelques jeux de rôles et autres recettes inapplicables lorsqu’on aborde des états de la clinique plus graves. A l’époque, j’ai regretté qu’on ait beaucoup trop peu abordé les questions de techniques d’entretien, moi qui dévorait durant les blocus, en guise de pause, tous les modes d’emploi d’appareils électro-ménagers de la maison ! A la sortie de l’université, nous voilà perdus dans l’étendue des savoirs et dans l’absence de guide pratique.

Mais, en psycho, il faut s’y faire : il n’y a pas de manuel. La pratique viendra autrement.

Revenons donc à notre « pote de psycho » qui a ouvert son cabinet privé. Plusieurs semaines après notre conversation, je reçois un coup de tel de sa part. On lui a orienté une jeune fille et il est assez inquiet : « Elle a perdu son père. -Où est le problème, lui demandai-je ? -Ben elle a raison d’être triste, elle a perdu son père quand même…. Alors, de quoi on va parler ? »

Revenons donc à notre « pote de psycho » qui a ouvert son cabinet privé. Plusieurs semaines après notre conversation, je reçois un coup de tel de sa part. On lui a orienté une jeune fille et il est assez inquiet : « Elle a perdu son père. -Où est le problème, lui demandai-je ? -Ben elle a raison d’être triste, elle a perdu son père quand même…. Alors, de quoi on va parler ? »

De quoi on va parler ?

Dans une relation clinique, on ne sait jamais de quoi on va parler tout simplement parce que la cause (de la venue du patient comme de son symptôme) est nécessairement obscure. Prenons l’exemple de Madame D. (Fouchet, 2008, p.189), hospitalisée dans un Centre neurologique suite à une augmentation de la fréquence de ses crises d’épilepsie après le décès de son père. Ici, la cause est claire : un événement (la mort du père) fait traumatisme pour elle, ce qui aggrave sa symptomatologie (les crises d’épilepsie). Mais ne concluons pas trop vite.

En effet, l’équipe médicale s’étonne du peu d’investissement de la patiente pour les personnes qui l’entourent : la naissance de son enfant « l’avait laissée complètement indifférente [ce qui] n’est pas sans évoquer l’absence de trace du décès de sa mère – comme en témoigne le fait qu’il lui a fallu le retour chez son père pour s’apercevoir, cinq ans après, que sa mère était « absente » ». L’auteur se rend compte que « ce n’est pas la mort de son père (qu’elle évoque de manière tout à fait anecdotique) qui fut difficile pour elle, mais plutôt le fait qu’elle avait rencontré le père de son beau-frère à l’enterrement ». En effet, celui-ci l’avait violée à l’âge de 5 ans. Pour cette patiente, il y avait donc d’un côté une « indifférence et une absence d’investissement de l’autre, alors que lorsque l’autre se présente sur le mode de la violence ou de l’envahissement, il prend une consistance » qui la laisse sans recours. La prise en compte du discours de cette patiente permet de ne pas conclure trop vite quant à la causalité, qui dans ce cas-ci était ailleurs. Mais gardons-nous de croire qu’il suffit de connaître les événements de la vie d’un patient (ici, un viol dans l’enfance) pour comprendre ce qui se joue pour lui.

Prenons un autre cas, étudié dans l’ouvrage « Effets thérapeutiques rapides en psychanalyse » (Collectif, 2005). Il s’agit d’une jeune femme qui se présente dans un CPCT (centre où l’on peut rencontrer un psychanalyste gratuitement et pour un nombre de séances déterminé) suite à l’attentat terroriste survenu dans le métro Madrilène. Elle oscille entre bouffées d’angoisse et haine pour « les Marocains, les terroristes ». Le traumatisme est clairement là, mais ce qui a provoqué un déséquilibre fut plus précisément l’image d’une des victimes que la patiente, dans sa fuite, n’a pas secourue. Cette victime à terre lui évoquait l’image d’un « Christ gisant (…) qui ne cesse pas de la regarder chaque nuit dans les cauchemars qui se répètent depuis lors » (p.15). En prenant la fuite, elle se sentait coupable « de n’être pas à la hauteur de l’idéal transmis par son père, un père tout amour, très religieux » (p.15). Ce second cas nous apprend que la cause est dans le vécu subjectif de l’événement, dans ce qu’un détail de l’événement vient réveiller chez la patiente plutôt que dans l’événement lui-même.

Ce n’est donc qu’à partir du discours d’un sujet, de la manière dont il évoque les choses, que l’on peut se faire une idée de ce qui se joue vraiment pour lui. Cela peut sembler aller de soi, mais insistons : nombre d’études psychiatriques font l’impasse sur la logique subjective et se contentent de passer des questionnaires pour établir des statistiques. Lors d’un stage en psychiatrie, je me souviens avoir été réquisitionné pour participer à une recherche sur « la cause de déclenchement de la schizophrénie ». Les questions étaient toutes sur le même modèle : « lors des 6 derniers mois, y a-t-il eu un décès dans votre famille ? ». Passons sur la période des 6 mois qui semblait aléatoirement choisie, cette question dans les deux cas précédents nous aurait fait passer à côté de la causalité effective. On voit que ce type d’évaluation par questionnaire, si elles permettent effectivement de manier des chiffres, n’ont pourtant rien de scientifique.

Alors, revenons à notre ami de psycho et à sa jeune patiente qui a perdu son père. Même si c’est effectivement le décès du père qui conduit la patiente à consulter un psychologue, il reste qu’on ne sait pas qui est ce père, ni l’univers de discours qui les lie. Et, en fin de compte, on ne sait pas qui est cette jeune fille tant qu’on ne s’avise pas de ce qu’elle peut dire de ce qu’elle vit. Mais ce n’est pas une mauvaise porte d’entrée dans la clinique de partir d’un embarras ou d’une situation qui angoisse le clinicien. Voyons pourquoi.

Qu’est-ce que la clinique ?

Lors de la première séance d’un DES en Cliniques psychothérapeutiques, le professeur a insisté sur le pluriel de ces deux termes. En effet, il est extrêmement difficile de définir ce qui relève du champ thérapeutique : du massage des pieds à l’acupuncture des oreilles, du modeste encouragement à la simple prise de rendez-vous (certaines études montrent que 15% des personnes vont déjà mieux après avoir pris le rendez-vous), on a l’impression que TOUT peut être thérapeutique. Si on se place sur le plan des effets, on voit que la question n’est pas pertinente, puisqu’à peu près tout peut marcher, c’est-à-dire faire du bien.

Partons alors de l’autre terme : qu’est-ce que la clinique ? On l’écrit au pluriel pour souligner la variété des pratiques thérapeutiques. Mais Lacan la définissait au singulier : « la clinique, c’est le réel comme impossible à supporter ». Rappelons que tout l’enseignement de Lacan se base sur ces trois dimensions : le Symbolique (les mots en tant qu’articulés les uns aux autres), l’Imaginaire (le monde des images) et le Réel (ce qui est hors-mots et hors-images). Indicible et inimaginable, et donc irreprésentable, le Réel est le lieu du traumatisme. Face au réel, on ne peut que se défendre, c’est pour ça qu’on peut l’imaginer comme quelque chose entouré de murs de protection. S’il y a une porte, il n’y a pas de manuel ou de mode d’emploi pour l’ouvrir. Parce que cette porte, elle fait partie de vous, il n’y a que vous qui pouvez apprendre comment l’ouvrir pour se découvrir soi-même et pour découvrir l’Autre. Mais on comprend qu’on puisse parfois préférer laisser cette porte de « l’impossible à supporter » soigneusement fermée, en décidant par exemple de ne pas s’y intéresser, de passer son tour.

Un autre moyen de défense contre le Réel, c’est de faire semblant qu’on sait ce qu’il y a derrière : la meilleure manière est de lui attribuer ce qu’il y a en nous, ce qu’on sait déjà, ce qui nous est familier. C’est la projection de sa propre histoire sur la porte clinique qui reste alors irrémédiablement fermée. Mais cela peut être aussi le recours au sens commun, établi, valable pour tous.

Le psychologue : une place en creux

Malgré mes critiques du système universitaire, mon cursus fut l’occasion de quelques indications particulièrement éclairantes. Comme lorsque ce professeur nous dit un jour : « quand vous arrivez à votre lieu de travail, laissez votre moi au vestiaire !». Qu’est-ce que le moi ? C’est l’ensemble des identifications qui font notre personnalité, c’est l’image que l’on a de nous-même, tout ce qu’on croit savoir sur nous. C’est l’instance du stade du miroir où l’on attribue à l’autre rien d’autre que ce que l’on perçoit de nous même. Ce qui est particulièrement prégnant dans l’anthropomorphisme et toutes ces études qui visent à montrer que nous sommes comme les singes par exemple. Le risque de projection est bien sur encore plus piégeant avec d’autres êtres humains : on a l’impression de comprendre celui que l’on croit être comme nous. Comme disait Lacan, on ne comprend que ce qu’on sait déjà. En disant également que « le moi est l’instance de la méconnaissance », il signifie que la relation en miroir, à l’autre comme semblable, fait barrage à la rencontre de l’Autre comme différent. C’est pourquoi Lacan a fortement conseillé à ses élève de « ne pas comprendre trop vite ».

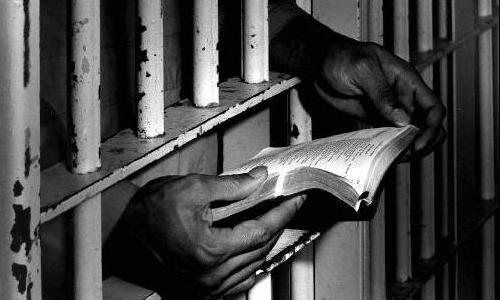

Laisser son moi au vestiaire, c’est aussi bien laisser son identification au psychologue au vestiaire (que l’on soit psychologue ou non d’ailleurs, ça peut arriver à tout le monde de se prendre pour un psy). Cela peut être intéressant dans le cas de mesures sous contrainte judiciaire, lorsqu’une personne est obligée d’avoir un suivi psychologique. Je peux vous assurer que, pour des personnes réticentes à rencontrer un psychologue, ne pas se croire psy peut donner des effets d’ouverture dès le premier contact. Monsieur Y., par exemple, devait suivre une « thérapie sous contrainte ». Durant plusieurs mois, Monsieur Y. ne s’est rendu aux rendez-vous que de manière chaotique, en annulant dans le meilleur des cas. Il se plaint de ce suivi sous contrainte et me reproche de l’obliger à parler. Un jour, sur un ton très agressif, il me dit : « Vous servez à rien d’autre qu’à me mettre une épée sur la tête ! [Il risquait à tout moment de se faire réintégrer pour non-respect des conditions] Pour qui est-ce que vous vous prenez, vous ne pouvez rien faire pour moi ! Vous vous rendez pas compte, c’est un monde de requin dehors ! » L’image du requin était particulièrement parlante : il y avait de larges traces de coups de couteau sur ses vêtements et sur le corps. Je lui ai répondu qu’en effet je me rendais compte que je ne pouvais rien pour lui. Mais j’ai précisé que j’étais quelqu’un de très intéressé par ce qu’il vit : « je voudrais apprendre ce qu’est ce « monde de requin » que je ne connais pas ». Il y eu un effet clairement apaisant suite à cette intervention qui introduit un écart avec l’image de psychologue qu’il attendait de moi. Pour ce sujet, quelqu’un qui voulait l’aider, c’était déjà de trop.

« Se taire pour écouter, s’effacer pour que ça parle »

(Michel Lapeyre, cité par Rafah Nached dans Lacan Quotidien n°38)

« Laisser son moi au vestiaire » et « ne pas comprendre trop vite » m’ont beaucoup aidé dans ma pratique. Ce sont des indications de la place en creux qui permet d’accueillir, sans y faire barrage, les dits du patient. Un autre conseil donné par Lacan paraît très simple bien qu’il prenne à revers la politesse élémentaire : « soyez curieux ! » Être curieux, c’est ne pas reculer devant la complexité de la clinique, c’est donner place au désir de savoir ce qui se joue pour l’Autre. C’est aussi, comme le conseille encore Lacan, « ne pas reculer devant la psychose » et devant des états de la clinique qui peuvent être extrêmes. Par exemple pour le cas des crimes que je me propose d’étudier, ne pas reculer devant l’angoisse, la colère ou le dégoût que le pire peut susciter. C’est dépasser ces affects pour en faire un désir de mettre en lumière la part d’ombre de l’être humain.

Quel psychologue pour quelle clinique?

Il me semble que le psychologue est moins une personne qui a “étudié la psychologie” qu’une personne qui est fondamentalement travaillé par une question touchant à ce qu’il y a de plus humain dans l’être humain. Celui-ci est en effet capable du plus beau (l’art, l’humour, la civilisation) comme du pire (les crimes par exemple), sans oublier toute une série de maladies qui sont spécifiques à l’être humain (névrose, psychose, etc.). Pour le dire avec Freud, le psychologue peut s’intéresser à la psychanalyse à partir d’un attrait pour les « problèmes les plus préoccupants de l’existence de l’homme –sain ou malade » (cité par Fouchet, 2005). Le psy n’est donc pas le détenteur du savoir et il n’applique pas une technique. Lorsqu’on étudie un cas pratique, par exemple pour un œuvre littéraire ou un cas d’actualité, je ne vois pas l’intérêt de plaquer une théorie sur le cas, relégué à un exemple de plus qui viendrait confirmer la théorie. Cela ne mettrait en avant que la théorie et celui qui l’énonce. Pourtant, on apprend que de ce qu’on ne sait pas déjà, ou de ce qui vient en contradiction avec une théorie précédente. Cherchons la surprise, la contradiction ! C’est le cas clinique qui doit nous enseigner et non pas le contraire. A propos des œuvres que nous étudierons dans ce blog, rappelons que Freud disait que « l’artiste toujours précède le psychanalyste : l’artiste lui fraye la voie » (cité par Lacan, 2001, p.192). Ainsi, le film “Un Prophète” nous donnera un indice sur la modernité à partir d’un sujet qui ne se laisse enfermer dans aucune catégorie.

Il n’existe donc pas de manuel de bonne pratique à priori : c’est à chacun de trouver sa manière d’aborder la relation clinique, en fonction de son désir et de ses questions propres. La psychanalyse invite à adopter une position de recherche et à laisser une place à la trouvaille, différente pour chacun. En cela, la psychanalyse n’est ni une technique, ni une méthode. Elle nous indique néanmoins quelque chose de fondamental : le savoir n’est pas du côté du clinicien mais du côté du sujet. Un peu comme le rêve, qui ne peut s’interpréter qu’à partir d’un dictionnaire que chacun a dans sa tête. Cela situe la place du psychologue clinicien comme élève de la clinique.

« Un grand nombre de psychothérapies partagent le souci éthique de soutenir une pratique qui ne relève pas de la maîtrise et de la pure technique mais qui se construit à partir de la rencontre avec le sujet : il s’agit de partir de la demande adressée au thérapeute, en situant le savoir du côté du demandeur »

(Jean-Claude Maleval, cité par Fouchet, 2005)

Quelques références :

*Fouchet, Philippe, « La clinique de l’épilepsie. Réintroduire le sujet dans le champ médical », Presses Universitaire de Rennes, 2008.

*Fouchet, Philippe, « Faut-il enseigner la psychothérapie à l’université ? », in Quarto n°83, 2005.

*Lacan, Jacques, « Hommage fait à Marguerite Duras », dans Autres écrits, Paris, Seuil, 2001.

*Collectif, sous la direction de Jacques-Alain Miller, « les effets thérapeutiques rapides en psychanalyse », Navarin, 2005.

*Lacan Quotidien n°38 du 28 septembre 2011.

J’ai travaillé durant 12 ans comme psychologue dans un service d’aide aux détenus (prisons bruxelloises de Forest, Saint-Gilles et Berckendael), aux ex-détenus (libération sous conditions, bracelet électronique, congés pénitentiaires, etc.) et à leurs proches.

J’ai créé ce blog pour rendre compte de ce que j’ai appris de ma rencontre avec les prisonniers.

Intervenir en prison

Intervenir en prison À propos des prisons

À propos des prisons Des criminels / des délinquants

Des criminels / des délinquants Vous m’avez posé vos questions

Vous m’avez posé vos questions Les murs ont des oreilles

Les murs ont des oreilles Grand écran

Grand écran Poètes, vos papiers !

Poètes, vos papiers ! Images/humour

Images/humour Pourquoi ce blog ?

Pourquoi ce blog ? Me contacter

Me contacter D’autres blogs

D’autres blogs

J’aime cette approche thérapeutique tout en retrait et en présence à la fois, toute en « ignorance » et en « connaissance ».

Merci pour ton commentaire, ça me fait bien plaisir! 🙂

Un écrit bien agréable à lire!

Un parcours qui me rappelle celui qui fut le mien…assommée en 1ère année par un « Freud ou Dolto, ce ne sont pas des psychologues » – quelle perspicacité! – puis éveillée par « la rencontre avec Lacan » mise en tension avec la clinique en psychiatrie, dans l’un des plus grands centre de santé mentale de la région Nord…

Le « fil rouge » du texte met très bien en relief, je trouve, la position de savoir à laquelle certains d’entre-nous sont tentés de s’accrocher aussi fermement qu’à une bouée, sans prendre la peine (mode actuelle du prêt-à-penser) ou pour faire l’économie (ce qui revient au même) d’entendre les dires du patient…

Merciii Cindinette!

C’est terrible comme le parcours du psy nous mène à questionner ce qu’il en est du statut du savoir… savoir qui peut venir obturer le dire du patient (et donc être une défense face au réel de la clinique). Cette mise en question rend ce parcours passionnant! 🙂

En tout cas, ça m’a fait très plaisir que tu m’aies lu, ça m’encourage!! Le parcours n’est pas terminé!

Amitiés,

Jonathan

Deux extraits qui me parlent:

« Mais ce n’est pas une mauvaise porte d’entrée dans la clinique de partir d’un embarras ou d’une situation qui angoisse le clinicien. »

« Il n’existe donc pas de manuel de bonne pratique à priori : c’est à chacun de trouver sa manière d’aborder la relation clinique, en fonction de son désir et de ses questions propres. »

Et face ces constats, sur quoi s’appuyer pour n’avoir pas cette impression de pédaler dans le vent, et d’assumer cette position de « pédaleur » plutôt que de psy auprès des collègues et de l’entourage? Qu’est-ce qui peut donner corps, malgré tout, cette ‘pratique de l’ignorance’?

Lire un texte comme celui-ci permet de constater que si le savoir ne nous appartient pas car il est chez le patient, le vécu professionnel et le sens qu’on y cherche peuvent eux se partager (même s’il reste ce petit quelque chose qui continue à nous échapper)

Merci pour ton commentaire, Perrine! 🙂

Sur quoi s’appuyer pour ne pas avoir l’impression de pédaler dans la vent? Tout cycliste te le dira: augmente le rapport de vitesse!

Ou la complexité de notre “métier”! Merci @UnPsyEnPrison!

Merci à toi Delphine, tu fais un joli métier! :p

Peux-tu m’inscrire à ton école et si j’y suis accepté, j’attendrai avec impatience le prochain cours.

Serge

Te voilà inscrit! Bienvenue! 🙂

Votre blog est très intéressant! Je suis rarement sur Twiter, davantage sur facebook et sur mon propre site internet: http://www.davidbrocourt.com/.

Merci bcp pour votre commentaire.

J’aime bien la mise en page de votre blog, je le mets en favoris pour le consulter dès que j’aurai le temps.

J’en parlerai sans doute dans un prochain billet de blog, ce serait bien de réunir tous les blogs qui parlent de crimino…

À bientôt, donc! 🙂

Je prends le train en marche. Bravo pour la mise en route de ce blog. Je le suivrai avec attention. A très bientôt.

Bienvenue @francoise-wibert ! 🙂

Bonjour,

Nous sommes deux étudiantes en Master 2 de Pénologie et nous aimerions vous poser quelques questions qui serviraient de « témoignages » d’un professionnel, concernant le caractère pathogène de l’incarcération, et donc plus exactement la santé en prison.

Est ce possible de vous contacter ?

SI oui, voici nos mails :

Charlotte et Julie

@terraillon Pour me contacter => http://jonathanleroy.be/a-propos/me-contacter/

Je te félicite Mr !

Merci Miss! 🙂

(Au fait, t’as pensé à t’abonner? Parce que si je continue à publier à ce rythme, c’est pas la peine de venir vérifier les nouveautés tous les jours, hein!)

Un style épuré simple pour dire avec grande finesse les aspérités et la complexité de la clinique.

Merci!

F.

Merci à toi d’avoir lu! 🙂

Une belle prise de position richement argumentée. La question est celle de la transmission de la démarche clinique et de sa définition.

Merci Benjamin!

En effet, la question de la transmission m’est chevillée, d’ailleurs après cet article on m’a proposé d’intervenir lors d’un cours à Marie-Haps! #Cool

@benjamin Petite anecdote: un des premiers livres que j’ai lu sur la question de la démarche clinique et de sa définition est un livre de Caroline Doucet… que j’ai retrouvée lors du Congrès Pipol7 en ce début juillet: elle était discutante lors de mon intervention! :)

Bonjoure dokteur

Je voudré un rendée vous pour savoir si je suis foux.

Choux cailloux hiboux poux

Bien à voux,

Salamix le Corse

Cher @salamix ,

Je suis autant dokteur que vous êtes foux.

Mais ce qui est sûr c’est que vous êtes choux comme tout!

À bientôt, donc!

UnPsyxEnPrison

j’aime beaucoup votre définition “élitiste libéral”. Elle me fait penser à l’élitisme pour tous de Vitez. Je la reprends à mon compte, si vous permettez. 😉

🙂 J’aimais bien cette expression car à la base j’ai une sensibilité non-libérale et je n’ai pas de goût particulier pour les “élites”… d’où ma torsion de ces deux titres!

Merci pour la référence à Vitez, je ne connaissais pas! 🙂