Lors de notre introduction (Voyage au pays des psychoses #1: Quel diagnostic ?), nous avions évoqué deux systèmes de classification diagnostique dont la logique est opposée. Il y a d’une part celle basée sur le modèle médical (où nous avons d’un côté l’individu sain, normal, de l’autre l’individu malade, déficitaire). C’est une classification qui n’est valable que jusqu’à un certain point car il n’est pas du tout certain que les maladies dites “mentales” ne soient explicables qu’à partir d’une référence organique.

Un autre type de classification diagnostique existe, qui s’appuie notamment sur le rapport à l’Autre et la structure du langage (c’est pour ça qu’on l’appelle “diagnostic structural”). Dans cette perspective, un distinguo s’effectue entre la névrose (qui peut être hystérique, obsessionnelle, phobique) et la psychose (schizophrénie, paranoïa, mélancolie). Comme chaque être humain est confronté au langage, comme tout être humain a à en répondre, ce type de diagnostic ne désigne pas que les personnes malades: il s’agit d’une indication de notre manière de nous inscrire dans le monde. On peut donc être schizophrène est malade comme on peut être schizophrène sans en souffrir, mais pour l’étude il est plus facile de partir de la maladie (qui révèle les lignes de faille de la structure) afin d’en saisir les articulations logiques, ce que l’on va faire ici. Tout cela, je l’avais déjà évoqué dans l’introduction, mais une piqûre de rappel n’est jamais superflue avant de partir dans un pays exotique.

Je vais donc refaire un petit tour sur le rapport à l’Autre et l’effet du langage sur le corps dans la névrose et dans la psychose, avant d’embarquer pour ce pays étrange qu’est la schizophrénie.

Le rapport à l’Autre dans la psychose et dans la névrose

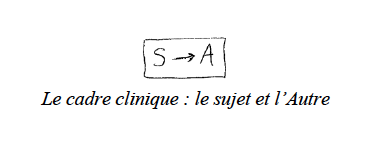

Le cadre clinique : le sujet et l’Autre

Une des grandes difficultés lorsqu’on veut étudier la psychopathologie est l’existence de nombreux systèmes de classifications, se référant à des théories diverses. De plus, ces différentes grilles classificatoires évoluent avec le temps.

Pour simplifier les choses, on peut faire une grande démarcation entre les systèmes de classification qui se basent sur la phénoménologie (dont fait partie le Manuel Diagnostic international : le DSM-IV) et ceux qui étudient la structure de la personnalité.

La première approche des phénomènes cliniques envisage l’individu comme une entité qui forme une unité qui ne saurait être divisée. C’est le courant de la « psychologie du moi », le moi étant conçu comme l’instance qui donne unité à l’homme, comme une instance de contrôle, de bonne gestion de soi-même et du monde. Le « moi » donne une image de « bon citoyen », qui gère les difficultés de la vie avec un bon sens commun et via un raisonnement logique. Et toujours dans le sens d’un supposé « bien-être ». Les phénomènes cliniques seront considérés comme autant d’éléments s’écartant de ce modèle de bonne conduite, comme un problème d’adaptation ou comme une erreur par rapport à une moyenne ou à un idéal.

L’autre versant de la clinique s’intéresse moins à l’individu en tant que tel qu’au contexte dans lequel il prend place. Cette approche est dite « structurale » car ce contexte, chez l’être humain, est constitué par un monde de langage, le langage ayant pour particularité principale d’être structuré. Expliquons cela.

« L’analyse structurale », exploitée dans le domaine linguistique par Ferdinand de Saussure (1857-1913) puis par Roman Jakobson (1896-1982), a été notamment appliquée à l’anthropologie par Claude Lévi-Strauss. Pour l’anthropologie structurale, les liens entre les hommes sont constitués d’échanges organisés, déterminés par des lois symboliques, langagières.

Pour l’approche structurale en clinique, le sujet n’existe pas comme entité indépendante mais toujours dans un rapport à l’Autre. « L’Autre » s’écrit ici avec un A majuscule pour signifier qu’il faut le comprendre comme « le lieu du langage ». Ce concept de « l’Autre » inclut en effet l’ensemble des données sociales, familiales, dans lesquelles le sujet vient au monde : le petit enfant est attendu par ses parents, il est le pôle de leurs désirs, de leurs attentes, et de leurs manques… Les parents choisissent et lui donnent un prénom. Il faut l’inscrire à la commune, plus tard dans une école. Ils parlent de lui, bien avant sa naissance. Mais l’humain naît aussi dans un contexte social particulier, fait de règles symboliques, énoncées ou écrites. Un bain de langage, quoi !

Bien avant de parler, d’être un être parlant, l’enfant est un être parlé… par l’Autre ! Ce ne sera pas sans conséquence. En effet, l’enfant est pris dans cette trame symbolique qui le précède, intergénérationnelle, et aura pour tâche de s’orienter, de se positionner vis-à-vis de celle-ci. Par exemple, un enfant né dans un milieu bourgeois ayant de hautes attentes à son égard pourra tenter de se conformer à ces attentes familiales ou, au contraire, décider de s’y opposer. C’est un premier abord de ce qu’on appelle le sujet (S) : ce qui répond à l’Autre.

L’existence et l’importance du langage pour l’être humain nous obligent donc à prendre en compte le contexte symbolique actuel (famille, société, etc.), mais aussi le contexte historique, dialectique (histoire personnelle, du pays, etc.) dans lequel un sujet s’inscrit. La psychanalyse a précisément pour objet d’étude les conséquences et les effets, pour l’être humain, de son insertion dans ce monde de langage.

La psychanalyse nous apprend que l’effet fondamental de l’insertion de l’être humain dans le langage est de l’ordre d’un manque, d’une perte fondamentale :

– car parler implique un décalage par rapport à la satisfaction (ce qui fait que l’on peut prendre plaisir à lire un menu, avant même toute ingestion de nourriture, c’est-à-dire avant la satisfaction du besoin). Le mot se substitue à la chose, qui n’est que représentée par le mot. On dit alors que « le mot est le meurtre de la Chose », dans le sens où la chose disparaît sous le mot. Pour quelqu’un qui s’intéresse aux voitures par exemple, lire des magazines ou aller au Salon de l’auto est une façon de satisfaire son désir d’une voiture (ou de l’hôtesse à côté de la voiture) sans nécessairement en avoir une.

–car le monde est structuré, organisé par des interdits (la loi positive, règlements divers, etc.), énoncés ou non, qui généralement nous empêchent d’accéder trop rapidement à la satisfaction.

Cette perte, cette annulation d’une satisfaction, liée à l’existence du langage, peut s’écrire du côté du sujet comme ceci (ce schéma et ceux qui suivent sont empruntés à Alfredo Zenoni dans son article « Logique du transfert dans la psychose ») :

Le sujet et son manque

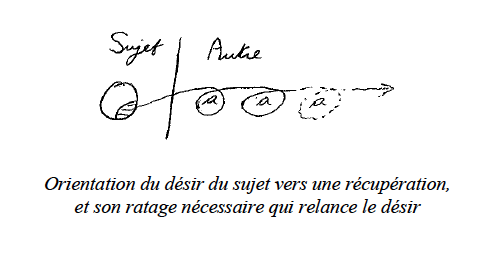

Le sujet névrosé est celui qui organise sa vie autour de ce manque, de cette perte inaugurale. On peut repérer, chez le sujet névrosé, une tentative de récupération de cette part perdue de satisfaction. Comment ? En recherchant ce qui lui manque dans le registre de la réalité symbolique, c’est-à-dire dans ce que lui propose la société : la culture, la politique, l’orientation professionnelle, artistique, etc. Une actrice expliquait par exemple qu’elle a toujours ressenti qu’on ne s’intéressait pas à elle, que déjà enfant son père ne la regardait pas. Le cinéma lui permettait de susciter le regard du plus grand nombre. Elle remarquait d’ailleurs que ça faisait du public un grand Autre anonyme, jamais suffisant pour répondre à sa demande d’être aimée.

L’Autre, lieu du symbolique, va donc obtenir une certaine importance pour le sujet : celui-ci va supposer que c’est en l’Autre qu’il va pouvoir récupérer ce qui lui manque dans la vie. Mais cette structure sera toujours marquée d’un manque, ce qui veut dire que le sujet ne sera jamais entièrement satisfait, il rate nécessairement l’objet du désir. Cet objet cause du désir est dit « objet a » (à prononcer « objet petit a »). Dans cette dialectique, le ratage est la condition du désir.

Le sujet névrosé est donc fondamentalement coupé d’une part de lui-même, divisé… Or, la psychiatrie moderne s’inscrit à l’envers de cette conception : cette idée de clivage, de division a été utilisée pour désigner une psychose. Le terme de « schizophrénie » (le concept de « schizophrénie » remplace celui de « démence précoce » d’un autre grand psychiatre considéré comme le fondateur de la psychiatrie moderne : Emil Kraepelin), inventé et introduit dans le vocabulaire psychiatrique par un psychiatre suisse, Eugen Bleuler (1815-1939), signifie littéralement « esprit coupé ». Pour le champ psychiatrique, ce concept de schizophrénie implique donc l’idée que l’homme normal est par essence complet, et dans le cas contraire malade. Pour Bleuler, la schizophrénie est liée au relâchement des associations entre les pensées et au clivage de la psyché : il met en avant les troubles de l’affectivité, les hallucinations (comme erreurs de perception), les idées délirantes, l’altération de la personnalité, le repli autistique sur soi. Dans le contexte actuel de la psychiatrie, l’extension de ce concept de schizophrénie pose problème car il perd ainsi sa valeur discriminative. En effet, il y a une tendance à inclure dans ce diagnostic le catalogue de tous les déficits possibles de l’intellect. On ne trouve plus ce qui ferait une spécificité de la schizophrénie.

Pourtant, il est possible de faire une autre clinique de la schizophrénie, basée sur sa logique propre. Nous nous appuierons pour cela sur nos petits schémas. Tout d’abord, il faut constater que ce qui se passe pour le sujet schizophrène se situe essentiellement sur le plan du langage d’une part, et du corps d’autre part.

Le désinvestissement du langage et du corps dans la schizophrénie

On s’aperçoit que ce qui se passe dans le schéma ci-dessus n’est pas opérant chez le schizophrène. Il n’y a pas de perte de satisfaction du côté du sujet, et donc cette part n’est pas réinvestie dans l’Autre.

Quand on écoute ce que dit le sujet schizophrène, on apprend que l’Autre, le social, il n’y croit pas. Les musées, le mariage, la carrière, l’argent, les emprunts, les contrats, les assurances, les loisirs, les sports, la mode, tout cela n’est pour lui que du blabla, sans enjeu et sans raison. Tout ce qui se spécifie d’un discours établi se révèle n’être au fond que des conventions de façade, des artifices vides de sens. De la même manière, tout se passe comme s’ils ne pouvaient pas se projeter dans le social : ils « n’y sont pas ». Tel sujet qui explique : « je me rends compte de comment j’ai fréquenté la vie ». Cette expression montre que, loin d’être inséré, « pris » dans la vie, celle-ci est pour lui quelque chose d’extérieur et de facultatif, quelque chose qu’il pourrait un jour ne plus fréquenter.

Certains s’engagent dans le social, mais expliquent que c’est sans motivation, sans cœur, sans « y mettre du sien ». D’autres ne parviennent pas à s’engager dans des études, faute de pouvoir faire un choix ou d’y trouver un sens. Certains proposent comme projet ce qu’ils ont trouvé comme flyer dans la salle d’attente, ou proposent des fictions de choix contraires, puisque tout se vaut. Comme cet homme qui disait qu’il « pourrait être opticien ou mécanicien ou bien informaticien… après tout je pourrais aussi faire des études de psychologie ».

Ces sujets se présentent souvent comme « non-dupes », affrontant la réalité sans les leurres du tout-venant, sans les illusions de la vie, mais donc aussi sans but et sans intérêt. Ils payent donc d’un être hors-jeu radical leur excès de réalisme. Leur implacable lucidité peut se repérer dans une singulière ironie visant l’autre. L’ironie étant une forme de dénonciation de la fausseté et de la vacuité de l’Autre. Comme ce sujet qui disait que « parler, ça ne sert à rien », ou cet autre expliquant qu’il ne voit pas l’intérêt « de s’endetter pour avoir une maison, une femme, un gosse et un chien à sortir deux fois par jour ».

Ce manque d’accrochage à l’Autre peut se manifester également sous la forme d’une remise en cause soudaine ou réitérée des attaches et des inscriptions sociales. C’est ce que l’on retrouve sous la forme de parcours d’errance, ou de débranchements répétés. Comme ces sujets qui, apparemment sans raison, perdent leur carte d’identité, abandonnent soudain leurs démarches sociales et se retrouvent à la rue. Le sujet peut bifurquer au hasard des rencontres (« J’ai fait ce braquage parce qu’on me l’a proposé »). Tout se passe comme s’il ne pouvait soutenir un « non » et suivre sa propre voie puisque lui manque la boussole du désir. Comme cet homme qui disait « Moi, je me plie à ce qu’on me demande », et qui proposait que ce soit l’autre, l’intervenant qui dise non à sa place.

Le patient schizophrène peut à l’occasion exprimer très clairement qu’il ne sait pas quoi choisir, s’il doit dire oui ou non lorsqu’un choix se présente à lui (mariage, profession, etc.). Certains expliquent qu’il leur manque une orientation, un référent qui permette de choisir.

De son côté, le sujet névrosé sera plutôt divisé dans chacun de ses choix : divisé entre celle qu’il aime et celle qu’il désire ; divisé entre ce qu’il convient de faire du côté des idéaux, et ce qu’il souhaite secrètement. Le sujet névrosé pourra longtemps hésiter à suivre son désir ou bien à y renoncer mais, dans tous les cas, son choix ne comptera pas pour rien.

Ce manque de référent, sur le versant schizophrénique, peut s’exprimer également au niveau des identifications par une certaine labilité. Les identifications sont ce qui nous permet de nous nommer dans le social : « Je suis un psychologue, un assistant social, un Belge, un humaniste, etc. »). Un patient tentait de faire valoir, lors d’un même entretien, ces identifications diverses :

« Je suis une agence-tous-risques… une star de cinéma… un artiste… un artisan… un roitelet… un homme à tout faire… le bourgmestre de Bruxelles… je suis un chien… je suis un prince… je suis un rien-du-tout »

On voit ici que le sujet est à la recherche d’une identification qui tienne, mais le sens fuit sans arrêt.

Face à certains évènements, le manque d’un référent central peut s’exprimer sous la forme de la perplexité… Là où le névrosé a, à partir de son manque, investi le discours de l’Autre, le schizophrène se retrouve :

« sans le secours d’aucun discours établi (…) C’est en effet le champ des discours qui disent ce qu’il faut faire de son corps, et c’est après tout une partie de ce que l’on appelle l’éducation. La bonne éducation, c’est pour une large part l’apprentissage des solutions typiques, des solutions sociales pour résoudre le problème que pose à l’être parlant le bon usage de son corps et des parties de son corps : avec celle-ci, il faut faire ça, avec telle autre, il ne faut pas faire ça. Ce répartitoire ne fonctionne pas sur le schizophrène (…) Ce qui qualifie ces psychotiques, c’est qu’ils sont obligés de faire des efforts tout à fait démesurés pour résoudre des problèmes qui, pour le normal ou le névrosé, sont résolus par les discours établis. »

MILLER, Jacques-Alain. « L’invention psychotique », in Quarto 80/81, 2004, p. 6-13.

Certaines schizophrènes peuvent avoir des difficultés à savoir à quoi peut servir leur bouche par exemple. À un autre niveau, certains se retrouvent sans réponse face à des questions essentielles comme l’origine du monde, l’infiniment grand ou petit, les limites de l’univers, la quadrature du cercle, etc. Remarquons que pour répondre à ces questions, l’ordre symbolique ne suffit pas. Il manque toujours un dernier terme pour tout expliquer. Le névrosé ne s’occupe d’ailleurs pas sérieusement de toutes ces questions dans la vie de tous les jours, il peut à l’occasion se contenter d’un vague « c’est comme ça », ou d’un discours commun, typique. Alors que dans certains cas, le schizophrène se sentira, lui, poussé de manière impérieuse à y trouver une réponse. À partir de ce type de questions, un sujet doué peut devenir un grand scientifique ! Mais lors d’un déclenchement, alors que jusqu’à présent la personne était sans histoire, il peut rester interdit devant quelque chose qui fait énigme. Par exemple, un patient pour lequel rien ne semblait avoir d’importance dit un jour qu’il est extrêmement embêté, au point de ne plus pouvoir dormir et de ne plus oser parler en groupe, par un surnom que des amis lui ont assigné dans son adolescence : « Mytho ». À noter qu’il a la certitude que tout le monde le traite encore comme ça, sans en avoir de preuve. Malgré ses tentatives d’explications (« Ils sont jaloux du fait que je partais plus souvent en vacances »), ce mot reste en fin de compte toujours une énigme (« C’est bizarre, je ne comprends pas pourquoi… Peut-être que je devrais aller leur demander… »). Si certains sujets restent bloqués dans cette position, d’autres se lanceront dans une recherche du sens, qui mènera à l’occasion à la constitution d’un délire.

Au niveau du corps également, nous pouvons repérer des indices nous permettant d’évoquer la schizophrénie. Tout se passe comme si, de ne pas investir le langage, le schizophrène est confronté à un corps inhabité, tel une enveloppe vide. Ce qui arrive au corps peut être vécu avec une sorte d’indifférence étonnante, comme si ce corps n’était pas le sien. L’écrivain irlandais James Joyce (1882-1941) explique qu’après une bagarre dans son enfance, il a senti que sa peau était comme une pelure d’orange qui se détachait de lui, et qu’il ne ressentait alors aucune douleur, comme si son corps lui était étranger. Cela fait contraste avec le narcissisme du paranoïaque, qui ne supporte pas la moindre bousculade. À l’extrême, on peut trouver des tableaux de catatonie et d’hébéphrénie (apathie), comme si ces sujets n’habitaient plus leur corps.

Phénomènes de corps et troubles du langage

Comme on l’a dit au début du chapitre, le propre du langage est de représenter la chose, de venir à sa place. Il implique donc nécessairement un manque, et c’est ce manque qui pousse un sujet à investir le monde symbolique. Pour le schizophrène, le symbolique n’est pas frappé du manque, ce qui signifie que pour lui le symbolique devient réel.

Reprenons le schéma non-schizophrénique. Tout se passe comme si l’être humain, à naître dans un monde de langage, devait passer par deux étapes. Premièrement, le corps entre dans le langage qui le marque, l’affecte, le nomme. Dans un deuxième temps, il faut une opération de séparation d’avec le langage lui-même, une sorte de symbolisation du symbolique, qui impliquerait que pour un sujet un mot n’est qu’un mot, et pas la chose même. Quand un parent exprime un désir concernant son enfant (par exemple qu’il fasse des études), la question pour celui-ci sera de se conformer ou non à ce désir parental, voire de faire un compromis entre le désir de l’Autre et son désir propre. De même, quand quelqu’un est nommé « petit » depuis son enfance, l’enjeu sera pour lui de se séparer de ce signifiant, afin de ne pas être réduit toute sa vie à cette place de petit dans un groupe. Il s’avère que pour les sujets schizophrènes cette entrée dans le langage est elle-même traumatique. Comme si le langage frappait le corps de telle sorte que le sujet ne pourrait pas s’en séparer. Par exemple, Monsieur G. explique que des voix disent tout ce qu’il fait, quand il se lève, se lave les dents, etc. Il se plaint également d’un collègue qui parle trop, à tel point que même lorsqu’il rentre chez lui il l’entend encore dans sa tête.

Pour le schizophrène, on est frappé par le fait que le langage lui-même acquiert une valeur traumatique. C’est le cas de l’hallucination (où des parties de phrases ou des mots deviennent réels et reviennent de l’extérieur) ou lorsqu’une expression est prise à la lettre. Par exemple, tel sujet voulant devenir boulanger car on lui a conseillé de « mettre la main à la pâte », tel autre auquel un intervenant a demandé « on t’a coupé la langue ? », et qui part chercher une paire de ciseaux. C’est le cas également de cet homme voulant traiter son obésité et qui, ayant entendu que la chaleur avait pour effet de faire fondre les graisses, s’aspergea d’eau de Cologne pour y mettre le feu (cf. MÉNARD, Augustin. Voyage au pays des psychoses. Ce que nous enseignent les psychotiques et leurs inventions », Champ Social Éditions, 2008, p. 60).

Parfois, un sujet ne supporte pas qu’on lui adresse la parole personnellement, sous la forme du « tu ». Avec lui, il faudra alors apprendre à s’adresser à la troisième personne. Ou pour d’autres avec lesquels évoquer les traumatismes passés ne fait qu’en rajouter sur le traumatisme, comme si le fait même de leur évocation rendait le traumatisme présent (lorsqu’il évoque la guerre lors d’un entretien, Monsieur T. se retrouve cloué au lit plusieurs jours… il explique que « la guerre est toujours dans ma tête »). Ici, contrairement à l’idée répandue, la parole n’est pas thérapeutique, mais plutôt traumatique.

Souvent, le schizophrène tente de traiter la langue elle-même afin que celle-ci perde de sa valeur traumatique : tel sujet qui utilise des mots adoucis comme « mordiller » à la place de mordre, ou bien qui met les verbes à l’imparfait (ZENONI, Alfredo. « Clinique du passage à l’acte »). Ou l’écrivain irlandais Joyce, qui a inventé une écriture à partir d’une déconstruction poussée de la langue anglaise, mélangée à d’autres langues. À l’extrême, on peut trouver des sujets mutiques.

Le fait que tout le symbolique soit réel pour le schizophrène implique que, contrairement au paranoïaque qui peut par exemple porter plainte contre l’autre (c’est-à-dire trouver une solution de langage), le schizophrène se révèle souvent sans défense vis-à-vis de l’autre. Comme ces sujets dont on sent bien que l’autre peut lui faire faire n’importe quoi, faute de pouvoir dire non ; ou bien ces sujets qui se font maltraiter sans avoir accès, psychiquement, à la possibilité de demander l’aide de la police. Et donc qui parviennent toujours à se mettre en position de se faire frapper ou voler quelque chose.

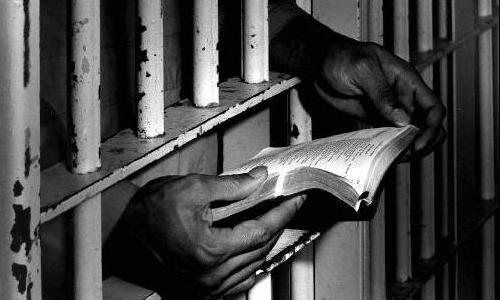

Au niveau du corps aussi, le sujet peut évoquer des sensations bizarres. Citons ici trois témoignages. Le premier d’un patient rencontré dans un centre psychiatrique, le deuxième d’un interné, le troisième d’un détenu de droit commun rencontré lors d’un congé :

« Il y a une énergie qui envahit mon corps, elle part vite dans ma tête… elle m’aide à agir, à avoir de l’esprit, il faut pas me donner des médicaments sinon elle part et je perds tous mes pouvoirs magiques, mais le cerveau aussi a ses limites, cinq sens, c’est déjà pas mal, il faut que je me tempère, j’ai peur qu’elle me pète à la gueule, parfois j’ai une sensation d’empalement… elle traverse mes organes, elle m’étouffe, je pleure, je sors, ma tête est comme un bouchon sur une bouteille de champagne, pshhhit ! … elle vient de l’anus… elle remonte dans les hanches, le plexus solaire, dans la tête et puis jaillit de la tête. »

« J’ai mon cerveau qui se dégonfle, qui prend l’eau, ça me tire… mon cerveau perd de sa valeur… mon foie est comprimé, il a du mal à respirer ».

« J’ai des sensations bizarres depuis mon incarcération… j’ai des pensées qui m’étouffent, je me sens bizarre dans mon corps… ça m’éclate dans la tête… j’ai l’impression que je manque d’air… mes oreilles sifflent… il y a des choses dans mon corps… je ne sais pas si c’est normal que j’aie quelque chose dans mon corps… mon cœur qui bat… j’ai une veine qui gonfle sur mon crâne, j’essaye de l’aplatir… »

Il faut saisir ici qu’il ne s’agit pas de métaphores, mais de sensations réelles. Tout se passe comme si les fonctions du corps étaient dérégulées, comme le sommeil, la respiration, l’alimentation. Tout ce qui est de l’ordre de la satisfaction du corps, loin de se limiter à de petits plaisirs localisés, revient de manière désorganisée, douloureuse, envahissante, dans le corps.

Ce rapport particulier au corps, non frappé par le manque, peut s’observer chez des sujets qui ont une difficulté à se séparer de leurs propres déchets (excréments, peau, poubelles, etc.) ou bien qui se vouent à une opération de récupération des déchets dans la rue.

Ressentant que son corps est envahi de quelque chose en trop, le schizophrène peut éprouver la nécessité d’une extraction, par des moyens réels, de petites parties de son corps. Certains vont s’épiler les cils, ou se laver en excès, d’autres iront jusqu’à des pratiques d’automutilation… Par exemple tel sujet qui, violé dans son enfance, ressent que son corps est encore actuellement envahi de sensations désagréables qu’il traite par un constant nettoyage, par le sport (son expression à propos du sport, « ça tue », indique d’ailleurs bien qu’il y a trop de vie dans son corps) ou par le fait de se ronger les ongles jusqu’au sang et par la demande d’examens médicaux très fréquents. Remarquons d’ailleurs que ce sujet avait conçu le projet, empêché par un professeur, de capturer l’homme qui l’avait violé afin de lui couper le pénis. Il a donc voulu en premier ressort extraire la jouissance sexuelle à même le corps de l’autre, pour ensuite choisir de la retirer continuellement de son propre corps.

Voies de traitement

Il est essentiel d’écouter attentivement les sujets schizophrènes, car d’une part ils peuvent nous enseigner les conjonctures de ce qui, du langage ou du corps, fait difficulté pour chacun, mais aussi parce que souvent ceux-ci sont déjà en train d’essayer de traiter ce qui leur est insupportable. Nous pouvons alors nous guider sur les modalités de son traitement particulier. C’est le sujet lui-même qui nous enseigne les différentes manières de l’aider à trouver des pratiques moins radicales que l’automutilation par exemple.

Cela nécessite de passer des questions de type « qu’est-ce que ça veut dire, qu’est-ce qu’il exprime, quel message nous adresse-t-il ? », à des questions de type « qu’est-ce qu’il traite, à quoi cela lui sert-il ? ». Il est important de ne pas aller dans la voie de l’interprétation, ce qui en rajoute sur le sens, et éviter d’entraîner le sujet dans une voie où il serait sommé de faire un choix… Donc, à la place de questions portant sur le sens, plutôt des questions sur la fonction que peut occuper un phénomène ou une pratique pour un sujet particulier.

Évoquons un sujet schizophrène affecté de TOC envahissants de comptage et de vérification. Bien qu’il s’en plaigne, il ne faisait pas beaucoup d’efforts pour les supprimer (aller dans un groupe thérapeutique par exemple). Après quelques séances, il explique que ça le rassure quand il est nerveux. Or, la nervosité s’exprime chez lui directement dans son corps (« mon cerveau dégonfle, prend l’eau, perd de sa valeur ») et par des angoisses. Pour ce sujet, le monde est tellement désorganisé que ses TOC introduisent de la constance par un comportement répétitif qui vise à vérifier l’ordre du monde. Cette désorganisation touche notamment son corps (ressenti, habillement), la sphère temporelle, son rapport à l’autre et au monde qu’il vit comme dangereux (il est totalement dépendant du hasard des rencontres). Il n’y avait donc pas à rechercher une signification cachée à ses TOC, mais plutôt à repérer leur fonction de stabilisation.

Remarquons que, souvent pour le schizophrène, le traitement qu’il a lui-même trouvé est purement pragmatique (et non pas sémantique).

Ces « auto-traitements » peuvent consister en des pratiques d’écriture17, de comptage, de classification, de traitement lexical ou grammatical de la langue, de recueillir les choses sur le sol, de consommer de la drogue ou de l’alcool (« je bois pour ne pas être fou »). On peut soutenir certaines de ces pratiques, si elles ne sont pas elles-mêmes ravageantes pour le sujet ou dangereuse pour la société, ou bien les aider à trouver une alternative à celles-ci. Par exemple, un sujet schizophrène expliquait récemment que, lorsqu’il entend une voix qui l’insulte, il se met à écrire des poèmes. Ce jour-là, un mardi, il me propose d’en créer un : « Mardi il y en a marre dit-on chaque jour car le lundi ont dit que l’on fait rien pour la mer qui creuse dit ». On voit bien ici que ces jeux de langue sont un travail sur la matérialité des mots. C’est la sonorité qui apaise, plus que le sens.

Terminons par le cas de Monsieur G., qui se dit tourmenté par le langage. Il se plaint que les gens lui parlent sans cesse (« Ils me cassent la tête 24h/24 »), ce qui lui donne l’idée de « massacrer » la prochaine personne qu’il croisera dans la rue. Le fait de lui proposer de porter plainte a eu un effet d’apaisement immédiat par la reconnaissance du traumatisme subi (même si d’origine clairement hallucinatoire), et par le fait qu’elle propose une alternative de semblant, moins radicale que la séparation d’avec l’autre envisagée en premier lieu. Remarquons que, s’il s’agit effectivement d’un sujet schizophrène, la modalité de défense vis-à-vis de l’autre est de type paranoïaque. Mais la plainte portée sur l’autre n’est pas aussi stable et construite que serait celle d’un paranoïaque. D’une part, la présence d’un Autre est indispensable pour soutenir sa plainte et la mettre en forme. D’autre part, le fait d’acter la plainte suffit le plus souvent à l’apaiser.

Prochainement: la paranoïa… 🙂

J’ai travaillé durant 12 ans comme psychologue dans un service d’aide aux détenus (prisons bruxelloises de Forest, Saint-Gilles et Berckendael), aux ex-détenus (libération sous conditions, bracelet électronique, congés pénitentiaires, etc.) et à leurs proches.

J’ai créé ce blog pour rendre compte de ce que j’ai appris de ma rencontre avec les prisonniers.

Intervenir en prison

Intervenir en prison À propos des prisons

À propos des prisons Des criminels / des délinquants

Des criminels / des délinquants Vous m’avez posé vos questions

Vous m’avez posé vos questions Les murs ont des oreilles

Les murs ont des oreilles Grand écran

Grand écran Poètes, vos papiers !

Poètes, vos papiers ! Images/humour

Images/humour Pourquoi ce blog ?

Pourquoi ce blog ? Me contacter

Me contacter D’autres blogs

D’autres blogs