J’inaugure ici une série de billets sur la psychose. J’y répondrai à des questions souvent posées par mes collègues assistants-sociaux ainsi que par des étudiants en psychologie.

Pourquoi parler de la psychose ?

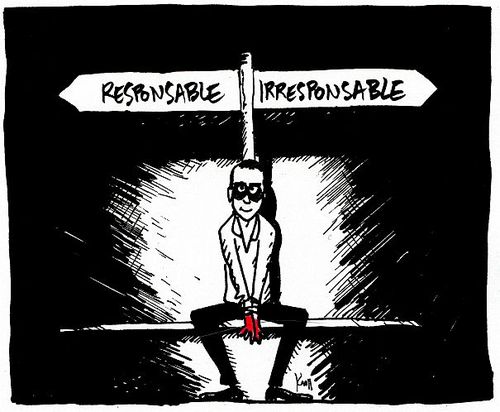

Pourquoi la psychose? J’ai pu constater depuis la dizaine d’années que je pratique en prison que la psychose est loin d’y être absente. Bien sûr, il y a les “internés”, soit ceux qui ont été reconnus non-responsables (pénalement) suite à une pathologie mentale qui les aurait rendu incapables du contrôle de leurs actes. En Belgique, l’internement n’est pas une peine (il n’y a pas de procès) mais une mesure de sécurité: les internés ne vont pas en prison mais en Établissement de Défense Sociale ou dans les annexes psychiatriques des prisons.

Mais la psychose se rencontre aussi souvent dans le régime dit des “droits communs”, soit sous l’état déclenché (et on s’étonne alors parfois que la psychose n’ait pas été reconnue lors de l’expertise psychiatrique), soit de manière plus “discrète”. En effet, les phénomènes psychotiques ne sont pas toujours présents à plein temps, ils peuvent être atténués par la prise de médicaments ou de drogue, le sujet peut décider de ne pas parler des phénomènes qu’il subit à l’expert-psychiatre, pour ne pas paraître fou par exemple. Les signes de psychose sont parfois délicats à repérer. Les publications cliniques évoquent d’ailleurs souvent ces états cliniques de psychose “à bas bruit” : schizophrénie latente, psychose blanche, pré-psychose, psychose non-déclenchée, psychose sans phénomènes hallucinatoires, psychose suppléée, etc. Un sujet peut faire des efforts pour éviter le déclenchement de sa psychose, parvenir tant bien que mal à border, limiter, contenir une “jouissance” (nous expliquerons plus tard ce terme) toute prête à “dé-border”. Des solutions de suppléance peuvent permettre de rester hors phénomènes psychotiques bruyants. Tout cela rend bien sûr le repérage de la responsabilité d’un sujet d’autant plus complexe.

Les grands cas de crimes montrent régulièrement un désaccord des plus profonds sur le diagnostic et la responsabilité pénale du criminel,comme on l’a vu lors des procès de Marc Dutroux en Belgique ou de Anders Breivig en Norvège. Et, plus récemment, avec le cas de Kim de Gelder (lire à ce propos Just News 60 – Psychiatrie judiciaire – La folie existe dans le magazine judiciaire Just News).

Nathalie Laceur et Geert Hoornaert

Dans cette interview, Nathalie Laceur et Geert Hoornaert plaident pour une gestion digne de la question des malades mentaux qui ont commis des faits criminels et demandent une radioscopie critique de la psychiatrie judiciaire. Leur initiative a reçu l’appui de 200 éminents universitaires et professionnels, et plus de 2 000 personnes ont signé la pétition qui l’accompagnait.

Il est ahurissant de voir à quelle fréquence des détenus souffrant de problèmes psychiques sont abandonnés à leur triste sort.

-Geert Hoornaert

Une réticence

J’ai pu constater qu’il y a de moins en moins de reconnaissance de la psychose parmi les professionnels de la justice comme des professionnels du soin. Malgré l’existence du DSM (manuel de diagnostic psychiatrique) qui vise à instaurer une langue commune à tous les psychiatres (permettant d’obtenir une grande fidélité diagnostique inter-cotateurs), rares sont les expertises psychiatriques qui ne se contredisent pas entre elles. Il faut bien dire que le DSM catégorise les personnes uniquement en fonction de leurs symptômes, sans donner d’éléments concernant la manière dont le sujet vit ces symptômes, ni d’où ces symptômes proviennent (l’étiologie est mise de côté) et encore moins sur la manière dont ils peuvent évoluer (si la symptomatologie change, le diagnostic change).

La situation est d’autant plus complexe que “psychose” ne veut pas dire automatiquement irresponsable de ses actes. Psychose est encore trop souvent associée à déraison et à perte de réalité, nous verrons que la question est bien plus complexe (et passionnante) que cela.

J’entends donner dans ce premier billet une idée de la manière dont un psychologue clinicien effectue un diagnostic ainsi que l’usage qu’il peut en faire. Je précise tout de suite que je me limiterai à aborder la démarche diagnostique d’un psychologue clinicien orienté par la psychanalyse, qui est à mon sens particulièrement intéressante pour éclairer ce qui se joue dans les thérapies par le langage. Cette approche diffère donc de la démarche diagnostique psychiatrique telle que le propose le DSM.

J’entends donner dans ce premier billet une idée de la manière dont un psychologue clinicien effectue un diagnostic ainsi que l’usage qu’il peut en faire. Je précise tout de suite que je me limiterai à aborder la démarche diagnostique d’un psychologue clinicien orienté par la psychanalyse, qui est à mon sens particulièrement intéressante pour éclairer ce qui se joue dans les thérapies par le langage. Cette approche diffère donc de la démarche diagnostique psychiatrique telle que le propose le DSM.

Comme je l’ai dit plus haut, le diagnostic de psychose a mauvaise presse chez de nombreux professionnels. Certains de mes collègues m’ont déjà rétorqué qu’il ne fallait pas donner d’étiquette, enfermer la personne dans une case. Ce point de vue reflète une approche déficitaire de la psychose, exclusivement abordée comme “déficit de reconnaissance de la réalité”. Serait-il possible d’avoir une approche non-déficitaire de la psychose, de saisir sa logique propre et, ainsi, réussir à résoudre les problèmes liés aux états “entre-deux”, dans lesquels les signes de psychose semblent légers, ou qui interviennent par intermittence chez un sujet qui semble par ailleurs fonctionner “normalement” ?

Dans les prochains billets, nous aurons l’occasion d’aborder la psychose dans différents cadres théoriques. La clinique psychiatrique contemporaine repose sur l’identification de signes observables. Ceux-ci sont regroupés en des entités appelées « troubles ». Sont ainsi distingués des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles des conduites alimentaires, des troubles de l’identité sexuelle… Ce qui a un effet d’infinitsation : Le DSM-I est une petite brochure, le second est un carnet à spirales qui ne dépasse pas les 150 pages, le DSM-III dépasse les 500 pages et le DSM-IV approche les 1000 pages !

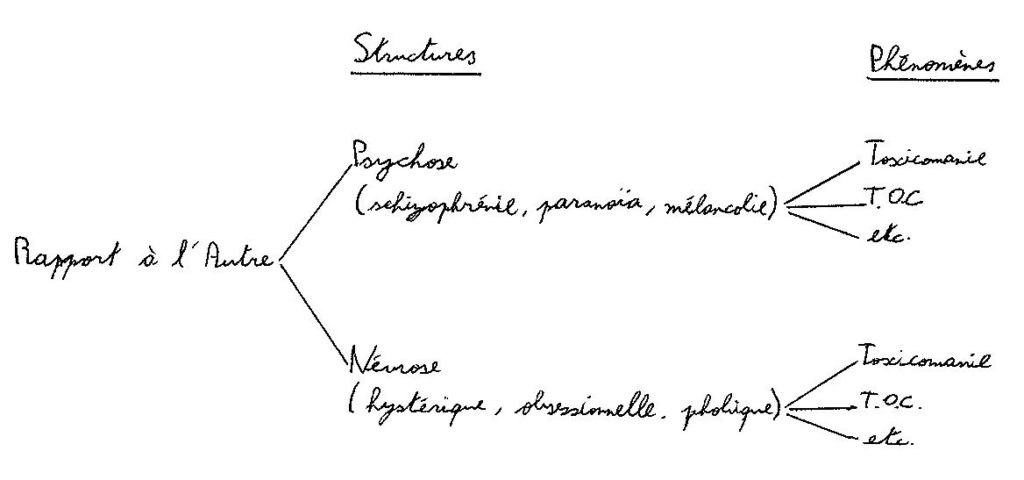

La clinique psychanalytique ne méconnaît pas ces troubles, ni les signes qui les caractérisent, mais elle les ordonne différemment. Elle met l’accent plus volontiers sur l’expression singulière du symptôme pour chaque sujet. Le symptôme est un signe singulier pour chacun et ces symptômes sont considérés au sein d’une entité plus vaste que l’on nomme névrose ou psychose.

Ces termes nous viennent du vocabulaire médical, plus précisément de la neurologie et de la psychiatrie. Ils ont donc d’abord désigné un état pathologique. L’innovation de l’approche freudienne, en cherchant la logique interne des états pathologiques, réside dans l’effacement de la frontière entre le normal et le pathologique.

Ainsi, dès son ouvrage inaugural de la Science des rêves, Freud écrit : « La maladie ne suppose ni destruction de l’appareil, ni création de nouveaux clivages internes ; il faut l’interpréter d’une manière dynamique, comme un renforcement ou un affaiblissement d’un jeu de forces, dont les fonctions normales nous dissimulent beaucoup l’effet ». Depuis, la frontière entre normal et pathologique n’a cessé de perdre de sa pertinence dans le champ de la psychanalyse. Le terme de psychose ordinaire proposé par Jacques-Alain Miller en 1998 est venu ponctuer un progrès de la clinique du psychique où névrose et psychose ne désignent plus forcément un état pathologique. Nous savons désormais qu’il existe des psychoses “normales” ou ordinaires et des psychoses ayant viré à la pathologie, de même qu’il existe des névrosés en bonne santé et des névrosés malades.

Une logique diagnostique autre

La question diagnostique se heurte, dans le domaine des pathologies psychiques, à d’autres exigences que dans le domaine médical. Dans ce dernier, la personnalité du malade, comme celle du médecin, n’entrent pas en ligne de compte pour parvenir à un juste diagnostic. Par exemple, le chirurgien investiguera les signes de la maladie, les antécédents, les faits liés à l’opération à pratiquer… Et s’il interroge le patient, il n’empêche que la manière dont le patient en parle n’entre pas en ligne de compte. Dans le champ psychologique, si les signes de la maladie sont importants à repérer, l’attention sera portée par le clinicien sur ce qu’en dit le malade, c’est-à-dire comment il aborde lui-même son symptôme, comment ce symptôme lui pose question ou non (a-t-il une théorie quant à la cause de son symptôme ?), comment il s’en accommode et cherche ou non à s’en débarrasser.

Qui plus est, et en cela l’approche clinique s’écarte de la logique d’un manuel tel que le DSM, cette parole que le sujet porte sur son symptôme, sur ses souffrances, il l’adresse à quelqu’un. Il s’agit là de bien autre chose qu’un questionnaire ou que le relevé strict des signes de pathologies. Et je dis au titre que j’ai été chargé plus d’une fois, lors de mes stages, de faire passer des questionnaires à visée diagnostique ou de recherche et, chaque fois, j’ai eu la sensation de passer à côté de quelque chose, précisément de ce qui se jouait réellement pour le sujet questionné.

Le fait et la façon d’accueillir la plainte du patient, d’en prendre acte, de s’y intéresser, se fait toujours d’une manière propre au clinicien et, surtout, peut avoir des effets en retour sur le symptôme. On ne peut donc faire l’impasse sur la dimension relationnelle impliquant la parole propre du sujet et celle du clinicien. Les questions qu’apportent les patients dépassent largement les questions de médecine, ils impliquent des choix à faire, des choix de vie, une position à prendre dans des situations existentielles souvent complexes. L’action “thérapeutique” dépasse en cela le cadre de la médecine, sans se limiter pour autant à des questions philosophiques. Il s’agit ici de repérer la position subjective de la personne qui s’adresse au psy.

Notons enfin que du côté du clinicien aussi il s’agit d’une question de choix, de position éthique à adopter. C’est lui qui choisira de prêter davantage attention à un détail du discours du patient plutôt qu’à un autre, de pointer une contradiction, une ambiguïté, une hésitation. C’est encore au clinicien de choisir un mot qui lui semble plus important qu’un autre, de demander au sujet d’en dire plus ou de choisir d’y revenir plus tard. « On est au niveau de la nuance, de la petite note, lesquelles peuvent sans doute ne pas être appréhendées de la même façon d’un clinicien à l’autre. D’où l’utilité de la conversation, voire de la discussion entre cliniciens [Ce qui] nous met dans une disposition plus favorable à l’accueil de ce qui est nouveau dans chaque cas » (Alfredo Zenoni). Zenoni précise à cet égard que « la construction de la position subjective n’est pas un pur exercice de l’esprit, mais sert d’abord à la direction de la cure dans la particularité, à donner les coordonnées de la positon correcte à adopter en réponse au transfert. L’intérêt du diagnostic est pratique ».

Notons enfin que du côté du clinicien aussi il s’agit d’une question de choix, de position éthique à adopter. C’est lui qui choisira de prêter davantage attention à un détail du discours du patient plutôt qu’à un autre, de pointer une contradiction, une ambiguïté, une hésitation. C’est encore au clinicien de choisir un mot qui lui semble plus important qu’un autre, de demander au sujet d’en dire plus ou de choisir d’y revenir plus tard. « On est au niveau de la nuance, de la petite note, lesquelles peuvent sans doute ne pas être appréhendées de la même façon d’un clinicien à l’autre. D’où l’utilité de la conversation, voire de la discussion entre cliniciens [Ce qui] nous met dans une disposition plus favorable à l’accueil de ce qui est nouveau dans chaque cas » (Alfredo Zenoni). Zenoni précise à cet égard que « la construction de la position subjective n’est pas un pur exercice de l’esprit, mais sert d’abord à la direction de la cure dans la particularité, à donner les coordonnées de la positon correcte à adopter en réponse au transfert. L’intérêt du diagnostic est pratique ».

On l’a dit, un certain nombre de modèles et d’outils diagnostiques choisissent de se calquer sur la démarche médicale, supposée plus scientifique. Les pathologies sont alors réduites à la présence d’un critère ou d’un ensemble de critères correspondant à une entité diagnostique. Le vaste champ des pathologies est alors segmenté à partir de ce qu’on peut en observer. C’est donc principalement une clinique du regard, qui catégorise le champ des pathologies à partir de l’observation. Le DSM est constitué de listes de critères réunis sur base statistique. Par exemple, sous le chapitre schizophrénie, nous retrouvons 5 critères : délire, hallucination, désorganisation et manie. Pour que quelqu’un soit diagnostiqué schizophrène, il faut qu’il présente 3 de ces 5 critères durant un laps de temps déterminé.

Le DSM a pour ambition d’améliorer la fidélité des diagnostics, c’est-à-dire de faire en sorte que chaque psychiatre fasse le même diagnostic pour une même situation donnée ou, pour le dire autrement, qu’un diagnostic recouvre la même chose pour deux psychiatres différents. Le but étant d’en finir avec les différences d’écoles de pensée qui ont donné lieu dans l’histoire de la psychiatrie à nombre de débats houleux. Pour aboutir à cette homogénéisation des cliniciens, le DSM a voulu dépasser ces débats. Ainsi, le DSM se dit d’emblée a- théorique, c’est-à-dire qu’il met de côté toute considération quant aux mécanismes ainsi qu’aux causes de la pathologie psychique. Dans les faits, pourtant, l’observation pure n’existe pas. Il y a toujours une théorie qui oriente ce que l’on voit et la manière de l’observer. L’observation modifie d’ailleurs en retour la théorie, qui est basée sur l’observation. L’une n’allant pas sans l’autre. Malgré ce postulat d’a-théorisme, on repère en arrière-plan du DSM l’espoir que chaque trouble psychique pourra, dans le futur, trouver son corrélât organique. Malheureusement, cette approche ne prend pas en compte la causalité sociale et relationnelle, ni la part de responsabilité du sujet.

Le diagnostic structural

L’adoption d’une autre démarche implique de différencier le champ des phénomènes et celui de la structure. La « névrose » et la « psychose » ont d’abord été étudiées par la psychiatrie classique, en tant que pathologies. Extraits du champ pathologique par la psychanalyse, ces deux termes désignent désormais deux modes de rapport à l’Autre possible. Pour la psychanalyse, chaque être humain structure son rapport à l’Autre et à soi-même selon l’un de ces deux grands modes de fonctionnement.

Les phénomènes observés (toxicomanie, TOC, etc.), d’une multiplicité qui semblent parfois infinie, seront alors considérés quant à la place qu’ils peuvent avoir pour une structure de personnalité particulière. Par exemple, la consommation de substances psychoactives peut avoir une place, une fonction différente pour un sujet psychotique ou pour un sujet névrosé. Ce qui est visé, à travers la construction de la logique d’un cas, est de saisir le pourquoi du symptôme. Car c’est à partir de la cause que l’on pourra envisager le soin. Pour se permettre un parallèle médical, à quoi bon traiter une fièvre si l’on ne connaît pas la gravité de la maladie qui se cache derrière.

Cette approche est dite « structurale ». Elle met l’accent sur le contexte dans lequel un symptôme peut prendre place, contexte qui est constitué et tramé par la structure du langage. J’essaierai de développer dans le prochain billet ce que l’existence du langage implique pour les êtres parlants et ses conséquences en terme de pathologies et autres réalisations proprement humaines (arts, religions, politique, etc.).

Le langage est omniprésent chez l’animal parlant, il constitue la toile de fond de nos relations à l’autre. Contrairement aux animaux qui n’ont pas l’usage de la parole et pour lesquels tout est défini par les instincts (comment manger, se défendre, se reproduire, etc.), chez les humains le rapport aux autres et à son corps est pris dans la trame du langage (la tradition, la loi, le discours familial, etc.). Le langage ne sert pas tant à communiquer -chez l’être parlant, c’est plutôt le règne du malentendu, des non-dits, des oublis et des lapsus !- qu’à se représenter, à définir une place que l’on prend sur la scène sociale. Que l’on se dise « psychologue » ou « assistant social », que l’on nous ai épinglé du signifiant « petit » ou « fort », il s’agit toujours de mots dont nous nous servons pour nous représenter auprès de l’Autre.

Mais, pour l’être humain, certains domaines échappent à la mise en mot et au programme symbolique. Ce qui a trait à la mort, au rapport sexuel, à ce qui fait traumatisme, au mystérieux désir de l’Autre, toutes ces choses résistent aux mots et font difficulté à l’être parlant. Chaque sujet se débrouille tant bien que mal face à ce défaut inhérent au langage. Deux positions subjectives viennent répondre à ce manque. L’une, la névrose, articule intimement les interdits de la loi aux désirs propres du sujet, ce qui se fait au prix d’un symptôme. Le symptôme névrotique a la particularité d’être construit comme un langage et porte un message à l’insu du sujet. Et c’est précisément ce qui est adressé au psy : qu’est-ce que ça veut dire, pourquoi ça m’arrive à moi ? Ce sera le travail de la cure de déchiffrer le message inclus dans le symptôme. Pour la position psychotique, à l’inverse, le fait de chercher la signification cachée derrière le symptôme peut être préjudiciable pour le sujet et précipiter le déclenchement. Nous verrons, en effet, que le mécanisme de formation des symptômes ne répond pas à la même logique que pour la névrose. D’où l’importance du diagnostic pour la prise en charge.

La psychose : un vaste continent

Je proposerai une série de textes pour explorer les trois grandes formes de psychose lorsqu’elle est déclenchée. En effet, c’est dans ces circonstances qu’apparaissent de la manière la plus évidente ses caractéristiques structurales. Nous ferons plus d’une fois référence à la névrose afin de mettre en évidence les principaux traits différentiels.

Dans ce parcours, j’aborderai la question de la déstructuration du rapport au langage et au corps que l’on peut observer dans la schizophrénie, il y aura un billet sur les troubles du langage et les troubles de la jouissance, un autre sur la forme que peuvent prendre ces troubles dans la paranoïa ainsi que dans l’érotomanie… Ensuite, je dirai un mot de la troisième grande forme de psychose : la mélancolie. Je reprendrai par la suite le concept de structure subjective afin de définir la spécificité de la psychose par rapport à la névrose. Cela nous permettra d’envisager les lignes de faille de cette structure et d’appréhender les conditions constituant un risque de déclenchement pour un sujet psychotique.

Il nous faudra évidemment passer par les cas où le sujet psychotique ne déclenche pas sa psychose -en réussissant à éviter les situations qui lui posent problème ou en construisant une défense singulière. Ce qui nous permettra d’étudier la question des états de la psychose où le passage à l’acte est plus à l’avant-plan que les phénomènes classiques de délires et d’hallucinations, états de la psychose la plus souvent rencontrée en prison. En l’absence de ces signes classiques, la psychose est rarement repérée comme telle. Les auteurs préfèrent alors parler de cas borderlines ou d’autres dénominations basées, comme le DSM, sur une clinique du regard faisant l’impasse sur les dits du sujet. Or, nous verrons que le fait de passer à côté de la psychose peut avoir des conséquences graves en terme de prise en charge. Cette série de billets donnera quelques clefs pour appréhender la psychose sous ses formes diverses ainsi que sous divers degrés de gravité.

Jacques Lacan, l’Eddy Merckx de la psychanalyse

Ainsi, vous verrez que la particularité de cette approche différentielle est de considérer que « psychose » ne veut pas dire « maladie ». On peut être malade de sa psychose lorsqu’elle est déclenchée (comme on peut être malade de sa névrose) ou bien ne pas être malade de sa psychose (alors non-déclenchée) et s’inscrire dans le lien social sans troubles apparents. L’intérêt d’adopter cette approche est d’une part de permettre un diagnostic précis en l’absence de troubles classiques, d’autre part d’envisager la prise en charge du sujet à partir de ses propres solutions aux troubles qui l’affectent. Le diagnostic de psychose ne sera dès lors plus appréhendé de manière exclusivement déficitaire, mais dans sa dimension créatrice. Il sera alors temps de parler d’une révolution dans la manière d’envisager le diagnostic et la psychose à partir d’une clinique non plus structurale, mais borroméenne.

Mais ce n’est pas pour tout de suite: préparez tout d’abord vos bagages, nous embarquons pour le pays des psychoses !

La suite: Voyage en schizophrénie

Références:

ZENONI, Alfredo, « Pertinence de la clinique différentielle », in La Lettre Mensuelle, n°170, juin 1998, p.3.

J’ai travaillé durant 12 ans comme psychologue dans un service d’aide aux détenus (prisons bruxelloises de Forest, Saint-Gilles et Berckendael), aux ex-détenus (libération sous conditions, bracelet électronique, congés pénitentiaires, etc.) et à leurs proches.

J’ai créé ce blog pour rendre compte de ce que j’ai appris de ma rencontre avec les prisonniers.

Intervenir en prison

Intervenir en prison À propos des prisons

À propos des prisons Des criminels / des délinquants

Des criminels / des délinquants Vous m’avez posé vos questions

Vous m’avez posé vos questions Les murs ont des oreilles

Les murs ont des oreilles Grand écran

Grand écran Poètes, vos papiers !

Poètes, vos papiers ! Images/humour

Images/humour Pourquoi ce blog ?

Pourquoi ce blog ? Me contacter

Me contacter D’autres blogs

D’autres blogs

Merci de la clarté de l’exposé. J’attends la suite!

Merci à toi !

La suite est déjà écrite (80 pages, quand même !), plus qu’à mettre en forme et distiller sur le blog ces prochains mois… 🙂

Une approche non-déficitaire de la psychose

Ouaip !

Je recommanderai la lecture de ton texte a mon équipe…

Merci Seb !

Billevesées

cornebidouille !

Calembredaines !

Que nenni ! Je trouve ce texte très fin, et je regrette que chez nous il ne soit pas (encore) possible d’envisager autrement la norme et le pathologique. Je vérifie quotidiennement que le passage à l’acte est souvent révélateur du rapport qu’un sujet a (ou pas) avec son inconscient !

Il serait intéressant de voir Jean nous expliquer ce qui le dérange tellement dans ce texte!

Oui, moi aussi ça m’intéresserait ! ^^

Passionnant, j’attends la suite avec impatience ! Je suis depuis octobre une formation à la psychologie en amateur à l’UTL à Bordeaux et votre billet est un complément de choix.

Merci Véronique, vous m’encouragez à continuer !

J’ai un tas d’articles en attente, je mettrai la priorité sur cette série sur la psychose, puisqu’elle semble rencontrer un intérêt. 🙂

Très intéressant.

Si le vénérable Docteur ne me retenait pas, je me ferais incarcérer, histoire de parler à qui envisage les psychoses de cette façon.

Bonjour Jonathan,

Je travaille sur la psychose non déclenchée (et notamment sur toute la question du normal et du pathologique, d’une structure qui tient sans basculer dans une symptomatologie envahissante).

Je me questionne sur le rôle passage à l’acte dans le cadre d’une structure psychotique.

J’aurai aime échangé avec vous, et vous lire la suite ! Avez-vous une idée de sa date de publication ?

Merci par avance,

Yousra

Bonjour Yousra !

Je ne sais pas encore quand je trouverai le temps de poster la suite.

Elle est déjà écrite, mais ça prend toujours du temps de mettre en page, chercher illustrations, etc.

Je préviendrai de la publication de la suite sur mon compte Twitter et sur Facebook, stay tuned !

À bientôt,

Jonathan

PS: Sur la question du rôle du passage à l’acte dans la psychose, il y a un très bon article d’Alfredo Zenoni, je vous l’enverrai si vous m’envoyez votre mail…

Brillantissime cette comparaison des géants LACAN MERCKX ils se rejoignent et se connaissaient peut etre