Début octobre 2014, j’ai participé à une #TwitterInterview avec la psychanalyste Marie-Hélène Brousse, dans le cadre de la préparation aux journées de la Cause Freudienne consacrées au traumatisme. MH Brousse m’a invité à développer quelque chose à propos du lien entre prison et traumatisme.

J’ai eu le plaisir de voir ce texte publié dans le numéro 86 de la revue “La Cause du Désir” consacré au traumatisme. Vous pourrez trouver ce numéro sur Ecf-échoppe.

@UnPsyEnPrison très juste. Ce serait bien de développer ça #MHB43

— Marie-Hélène Brousse (@helenedebrousse) 3 Octobre 2013

La prison, un lieu-trauma ?

Les prisons belges et françaises sont souvent sur la sellette. L’Observatoire International des Prisons vient de remettre un rapport accablant sur l’état du système carcéral belge : surpopulation, conditions de détention, hygiène déplorable, difficultés d’accès aux soins, maltraitance de la part des gardiens, manque de formation et de travail, nombre élevé de toxicomanies et de suicides, etc. L’OIP pointe plus de 80 problèmes qui s’aggravent chaque année et qualifie les prisons belges de « zones de non-droits ». Pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la détention à la prison bruxelloise de Forest relève du « traitement inhumain et dégradant ». A noter qu’à côté de ces dysfonctionnements chroniques, les relations pas toujours tendres entre les détenus n’aident pas à rendre l’incarcération plus supportable. La prison peut également mettre à mal certaines inscriptions sociales de l’individu qui risque de perdre son travail ou son logement. Et les liens familiaux et amicaux sont mis en difficulté, rendant d’autant plus compliquée la réinsertion. Par ailleurs, l’idée même de l’enfermement répugne à l’homme libre. Le principe de la privation de liberté indique que notre société conçoit cette dernière comme un bien fondamental.

Ces éléments sont utilisés par certains pour réclamer la suppression des prisons, accusées de perpétuer une certaine injustice sociale. Pour d’autres, sans doute situés à l’autre bout de l’échiquier politique, ces éléments justifient le maintien du système carcéral : plus la prison sera maltraitante, plus elle incitera les personnes à faire en sorte de ne pas y retourner.

Alors, la prison est-elle un lieu-trauma ? A priori, cette thèse semble cohérente avec l’idée contemporaine selon laquelle un événement qui heurte le sujet -agression ou accident- entraînerait automatiquement une conséquence : le traumatisme et ses troubles corollaires (PTSD, etc.) Mais le fait d’être “mis au trou” fait-il automatiquement troumatisme ?

Sortir du trou

Il semble aller de soi que l’on veuille sortir de ce lieu violent, sale, inhumain et maltraitant. C’est même bien souvent la première demande, parfois impérieuse, des détenus quand ils font appel à un intervenant externe. En Belgique, les détenus effectuent rarement l’intégralité de leur peine en prison : ils ont droit, après un certain temps (système de 1/3 ou 2/3 de peine selon qu’on est récidiviste ou non), de demander une libération anticipée assortie de conditions, d’une surveillance électronique, voire avant ça des congés pénitentiaires ou des permissions de sortie. Cette possibilité de sortir devient même le principal moyen de pression sur le comportement de l’individu, via ce chantage classique au sein du système carcéral : pour sortir, le détenu acceptera tout ce qu’on lui « proposera ». Par exemple, un suivi thérapeutique : pas de psy, pas de sortie !

On retrouve d’ailleurs souvent cette demande du côté des intervenants (avocats, assistants sociaux, psychologues…) et, curieusement, parfois de manière plus insistante du côté de l’intervenant que du détenu. Une collègue assistante sociale se posait justement la question, après plusieurs échecs lors de sorties : « Mais pourquoi est-ce que je veux si fort qu’ils sortent ? », repérant chez elle un désir au-delà de la demande du détenu. L’idée selon laquelle la prison est forcément un lieu mauvais, que la liberté vaut mieux que tout et que le détenu sera mieux dehors, pousse parfois les professionnels dans une véritable course vers l’après-détention. Au risque de manquer le nécessaire temps clinique.

Le Trauma peut en cacher un autre

La plainte du détenu vis-à-vis de la prison est parfois l’arbre qui cache la forêt. Les premiers entretiens sont fréquemment l’occasion de prendre la mesure de situations graves de déprise sociale et subjective. Les trajectoires de chaque sujet font apparaître autant de drames familiaux et sociaux, de mauvaises rencontres ou d’événements faisant perdre les quelques repères qui assuraient jusque là son inscription dans le lien social. Beaucoup commencent très tôt leur carrière délinquante, dès la sortie de l’espace familial de l’enfance et l’entrée dans le monde des pairs où sévit l’influence des autres, le monde des « conneries », comme ils disent.

Le temps clinique vient questionner ce lien trop évident entre la prison et le trauma. L’attention portée à la plainte vis-à-vis de la prison et l’envie de sortir empêchent de voir que, souvent, le traumatisme était déjà là. Déplacer l’attention de la prison à avant la prison permet de lire différemment la place que peut prendre cette institution pour un détenu.

Quelques fonctions possibles de la prison

Si la prison met parfois à mal les liens à une famille, à un travail, à un logement, elle a surtout pour effet de faire consister un Autre particulier, celui de l’administration pénitentiaire. Toute demande, tout déplacement du détenu sont soumis aux circuits de l’Autre judiciaire. Pour les sujets hors-la-loi, la prison fait exister, consister d’autant plus la loi : procédures, billets de rapport, avocats, juges, tribunaux, etc. Certains détenus sont très désemparés face à ce labyrinthe administratif, ils se retrouvent face à un Autre kafkaïen. Dans le roman « Le procès » de Kafka, le protagoniste est confronté à une logique judiciaire incompréhensible, une série de procédures absolument impénétrables, des règles « si diverses, si nombreuses et surtout si secrètes » (p. 186) qu’il ne peut en prendre connaissance qu’au fur et à mesure que la procédure avance. Il arrive que ce discours de l’Autre se manifeste avec tout un poids d’énigme. Les décisions de justice restent alors obscures et semblent relever en fin de compte du pur caprice, ce qui peut mener à une réponse paranoïaque : « Qu’est-ce qu’ils me veulent ? Ils veulent que je devienne pire, c’est ça ? »

Certains détenus vont, au contraire, se saisir des signifiants de la loi pour se représenter auprès de l’Autre et couler l’énigme de leur vie dans des signifiants juridiques. La jouissance est alors en quelque sorte traduite dans le système signifiant qu’est le code de loi. Je suis frappé de constater à quel point la fiction juridique est, pour certains, la seule histoire qu’il leur est possible de transmettre. Car, contrairement à l’idée spontanée, la prison certes « en-ferme » mais elle n’ex-clut pas. Si ledit délinquant ou criminel est enfermé, il ne s’agit pas tant d’un bannissement que d’une inclusion dans un système particulier. La prison inclut de force le sujet dans le discours du Maître, qui est celui de l’institution carcérale.

À l’occasion, la prison peut occuper une fonction de bord. Les détenus repèrent souvent que la prison est venue faire arrêt à une jouissance sans limite. Certains parlent d’un engrenage sans fin : « J’ai commencé petit, des petits vols, des bêtises, puis des braquages de plus en plus violents, les sorties, la drogue, les règlements de compte… L’argent me brûlait les doigts, j’en voulais de plus en plus… Si la prison n’avait pas été là, je serais mort ». Lorsqu’une architecture subjective minimale ne tient pas, le sujet peut se voir précipité dans l’illimité, sa difficulté propre devenant alors un problème de sécurité publique. L’architecture carcérale vient alors suppléer aux limites subjectives manquantes, en posant des murs réels, des bords. La prison fonctionne ainsi comme mise à distance de ce qui générait la jouissance. On remarque alors que certains détenus peuvent compléter leur première plainte « je suis mal parce que je suis en prison » d’un « mais à l’extérieur, c’est pire… »

Pour d’autres, au contraire, la prison polarise toutes les plaintes. La prison peut fonctionner comme principe explicatif de ce qui ne va pas, alors même que ce problème date depuis bien plus longtemps que l’entrée en prison. « C’est la prison qui m’a rendu violent » me dit l’un d’eux, incarcéré pour violence conjugale. La prison permet de mettre en forme une plainte, en localisant un mal qui était avant cela indéterminé, non nommable. La prison fonctionne alors comme voile du réel plutôt que comme réel insupportable.

Car si la prison est un lieu malade, elle n’en reste pas moins pour certains le seul lieu praticable. Cela surprend parfois, mais certaines personnes se montrent mieux intégrées en prison qu’à l’extérieur. Ils y travaillent, s’organisent en fonction de ses exigences, y créent des liens plus apaisés. La prison répond parfois à un impossible d’habiter ailleurs, de s’inscrire. Ce fait met encore plus en question le lien entre prison et trauma : pour certains détenus, la prison est le fond du trou alors que d’autres parviennent à y « faire leur trou ». Un détenu qui s’était arrangé pour retourner en prison disait récemment : « Quand j’ai été libéré, je suis sorti d’une petite prison pour entrer dans une grande prison ». La grande prison est pour lui plus effrayante que la petite où les murs le mettent à l’abri de l’illimité.

La liberté comme Trauma

Terminons par un cas. Monsieur B. raconte que toute sa vie il a été sous l’emprise d’un père qu’il nommait « SSS » (super-SS), travaillant à son service et subissant ses sévices. À son décès, le monde de Monsieur B. -qui a alors 30 ans- bascule : il boit, fume et se drogue sans limites, passe d’un logement à l’autre, d’une relation à l’autre. Il ne paie plus aucune facture et se retrouve gravement endetté. Les multiples interventions de la police ou d’huissiers ne lui font « ni chaud ni froid ». Il explique : « Je m’en foutais de tout et n’en faisais qu’à ma tête… Les papiers s’accumulaient dans un coin. Il ne fallait pas me parler d’administratif à moi ! ». Bref, il est passé d’un trop de loi à une vie hors contraintes, hors-la-loi. Il repère d’ailleurs au second entretien qu’il est passé « de la loi nazie de son père à… trop de liberté peut-être ? » Nous remarquons qu’en prison, il semble considérablement soulagé du poids d’exister. Il s’y trouve certes face à des contraintes et des dysfonctionnements dont il se plaint à l’occasion, mais qui ne le laissent pas à son « trop de liberté ». Son entrée en prison lui rappelle d’ailleurs « le seul moment heureux » dans sa vie, lorsqu’il a dû effectuer son service militaire : « Les autres se plaignaient de la discipline, moi je la trouvais plus légère que celle de mon père… Je faisais tout pour ne pas rentrer les week-ends… Ma plus grande erreur dans ma vie, je m’en rends compte depuis que je suis en prison, c’est que quand l’armée m’a proposé un contrat, je ne sais pas pourquoi je ne l’ai pas signé… Et je suis retourné chez mon père ».

Conclusion

Rien de ceci ne contredit la nécessité de rendre la prison plus « humaine », comme on dit aujourd’hui, bien qu’on n’ait finalement aucune idée de ce que signifie ce « plus humain ». Mais prendre au sérieux la clinique renverse quelque peu les perspectives. En l’absence de « prisons de la jouissance » faites de contraintes subjectives ou de murs réels, le trop de liberté peut mener à la folie, folie qui peut être créatrice mais aussi, parfois, destructrice. Dans certains cas, la liberté est donc à considérer moins comme un bien fondamental que comme un trauma. Cette perspective induit un relâchement entre ce lien trop serré cause-conséquence, prison-trauma. La prison est ici plutôt à interroger en termes de fonction qu’elle vient occuper pour un sujet : limitation de la jouissance, lieu-refuge, voile du réel, entre autre. Comme disait un détenu qui est retourné en prison après un mois passé dehors, « C’est bizarre mais en prison je pense mieux. C’est un peu ma maison, comme une araignée dans sa toile… Quand on m’a libéré, j’ai senti que j’ai été jeté dans la liberté gourmande ».

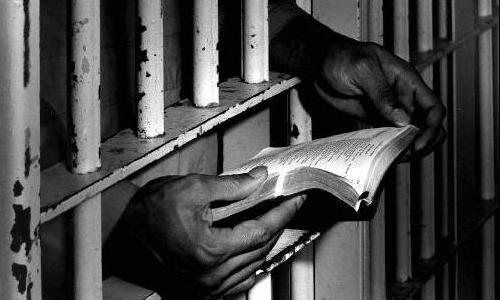

Dessin qu’un détenu a réalisé pour que je le mette dans mon bureau. Il en a fait un double à ceci près que la main a été dessinée de l’autre côté des barreaux. Il a gardé le second exemplaire: « Comme ça, vous penserez à la prison, et moi je penserai à l’extérieur! »

Merci à Maïté, Vanessa et Karo pour leurs relectures attentives!

Notes:

“Troumatisme” est un néologisme formé par Jacques Lacan à partir de « traumatisme » et de « trou », soit le trou dans la langue qui fonde le trauma.

Sur “les prisons de la jouissance”, voir le texte de Jacques-Alain Miller dans la Revue de la cause Freudienne n°69 « A quoi sert un corps ? », p. 113.

Sur la liberté et la folie: “L’homme fou est l’homme libre” (Lacan, “Petit discours aux psychiatres”, 1967, Écrits.)

J’ai travaillé durant 12 ans comme psychologue dans un service d’aide aux détenus (prisons bruxelloises de Forest, Saint-Gilles et Berckendael), aux ex-détenus (libération sous conditions, bracelet électronique, congés pénitentiaires, etc.) et à leurs proches.

J’ai créé ce blog pour rendre compte de ce que j’ai appris de ma rencontre avec les prisonniers.

Intervenir en prison

Intervenir en prison À propos des prisons

À propos des prisons Des criminels / des délinquants

Des criminels / des délinquants Vous m’avez posé vos questions

Vous m’avez posé vos questions Les murs ont des oreilles

Les murs ont des oreilles Grand écran

Grand écran Poètes, vos papiers !

Poètes, vos papiers ! Images/humour

Images/humour Pourquoi ce blog ?

Pourquoi ce blog ? Me contacter

Me contacter D’autres blogs

D’autres blogs

Très bel article !!!! Pourquoi ne pas parler aussi du trauma de l’après prison que chaque ex détenus vit ?

Merci @simon ! Mais c’est exactement ce dont je parle!

Bonjour,

Je suis actuellement étudiante en psychologie, et réalise mon mémoire sur le métier de psychologue en milieu carcéral. Je souhaitais savoir si vous accepteriez (dans une infinie bonté !) de répondre a ces quelques questions :

1- pourquoi, dans le choix de vos études, vous êtes vous plus spécifiquement tourné vers la psychologie en prison ?

2- quelle est la formation pour y accéder ? Comment est on recruté/demandé ?

3- quelles sont les plus fortes demandes chez les détenus ? Avez vous eu affaire a des détenus en peine de prison longue/ a perpétuité ? Qu’attendent ils de votre aide ?

4- dans quelles conditions se passent l’entretien en prison ?

5- quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ? Est il préférable d’être un homme ?

Je vous remercie d’avance !

Votre blog est une mine d’or. Si vous acceptez je souhaiterais vous mentionner (et votre site) dans mon mémoire.

Ombeline.

Bonjour @ombeline !

Beaucoup d’étudiants m’envoient leurs questions, en général en passant par le formulaire de contact du blog, Rue89 ou Twitter. Comme je n’ai pas le temps d’y répondre systématiquement et que certaines questions reviennent souvent, je me dis que je pourrais y répondre directement sur le blog. En faisant une rubrique spécifique « vos questions » par exemple…

Bon, j’vais m’y mettre!

En tout cas, merci pour ton commentaire, il me motive!

PS: oui bien sûr, tu peux mentionner/utiliser le blog pour ton travail. Et me l’envoyer quand tu l’auras terminé, si tu le souhaites!

Bonjour, je viens de lire votre article « le détenu troumatisé ». Je le trouve intéressant car il dépasse les évidences que l’on entend sur la prison. L’incarcération peut quelques fois border ou borner le sujet; c’est l’enseignement que vous semblez tirez de votre travail d’écoute des personnes incarcérées. J’ai eu l’occasion de réaliser il y a quelque temps déjà, une expertise psychologique d’une jeune femme dont les deux bébés, des jumeaux, sont décédés à quelques jours d’intervalle, et ma grande question était : mais la prison pour cette femme va-t-elle la border justement ou au contraire l’anéantir ? Elle semblait plutôt être sur le registre d’une psychose ordinaire, où j’avais fait l’hypothèse d’une dissociation psychique au moment de l’ »accident » de ses bébés. Elle semblait réellement être dans un état de perplexité et d’énigme par rapport à ce qui c’était passé.

Je serais intéressée de savoir si vous avez l’occasion d’écouter des sujets sur ce registre de psychose ordinaire, non déclenchée, et si l’emprisonnement pour ces sujets apporte une peu de « consistance » justement.

Il y a très souvent pour reprendre votre expression, un « arbre qui cache la forêt » ,je trouve lorsque l’on écoute au-delà de la plainte d’une personne qui vient nous voir. Travaillant en pédopsychiatrie, il m’arrive bien souvent de me dire que l’enfant est l’arbre qui cache la forêt. Que derrière la plainte du parent concernant son enfant il peut y avoir des histoires bien complexes aussi. Les parents nous amènent leur enfant, mais c’est d’eux qu’ils viennent parler à travers lui, mais la difficulté c’est qu’ils ne veulent rien en savoir pour la plupart, d’où la grande difficulté à travailler quelques fois.

bonne soirée

C’est une question intéressante, @pepsy0 ! Je rencontre en effet souvent en prison des sujets sur ce registre de psychose ordinaire.

Le fait que la prison peut détruire un sujet, c’est bien connu et souvent dénoncé. Mon texte prenait le contre-pied de cette idée évidente, en montrant que la prison peut parfois venir au contraire border un sujet. Mais il est difficile de prévoir à l’avance l’effet que pourra avoir la prison, tout comme la manière dont le sujet pourra y réagir, l’utiliser ou bien en faire le point de départ d’une déchéance.

Votre expression « L’enfant comme arbre qui cache la forêt » m’évoque la « note sur l’enfant » de Lacan, où il énonce que l’enfant peut se trouver en place de représentant de la vérité du fantasme maternel. « Saturant » le fantasme maternel, Lacan précise qu’« il aliène en lui tout accès possible de la mère à sa propre vérité ».

Bravo pour ce texte qui articule des concepts-clés rendant compte de la clinique carcérale.

J’aime beaucoup celui d’Autre judiciaire qui mériterait vraiment qu’on s’y arrête. Le droit est un discours majeur qui a été à l’origine des institutions sociales telles qu’on les connaît dans les sociétés modernes occidentales. C’est un discours qui pose une série de signifiants maîtres. Ceux-ci peuvent soutenir certains discours mais en abolir d’autres. Parmi ces signifiants, peut-être le plus puissant est la liberté. Ton texte laisse poindre l’aspect équivoque de ce signifiant.

En effet, @benjamin-thiry , comme tout idéal, la liberté peut, si elle est poussée à son extrême, se renverser en son inverse.

En ce qui concerne le discours de la loi comme Autre judiciaire, je viens de tomber sur un texte de BHL (à propos des “migrants”) qui donne une indication sur le rapport qu’il peut y avoir entre l’acte délictueux et le droit:

Cher Psy en prison,

Il est en effet intéressant de se pencher sur cette question des traumatismes qui peuvent intervenir lors ou suite à un séjour en prison. La plupart des gens ne s’en soucient pas, satisfaits que ces êtres malfaisants se trouvent “là où ils méritent d’être” sans réfléchir à la sortie de prison des détenus où ces derniers se retrouveront à nouveau mêlés à la société. Et du fait de ces troumatismes, parfois dans un état plus nocif encore qu’avant…

@thelibrarian Merci pour ton commentaire! 🙂

J’essaye aussi d’y montrer que le troumatisme n’est pas toujours là où l’on croit!

Bonjour!

J’ai lu votre blog et je l’ai trouvé très intéressant et enrichissant! Je suis une étudiante en première année de psychologie, et j’ai pour projet de m’engager dans la psychologie clinique au sein d’une prison, alors je peux vous assurer que votre parcours m’apporte beaucoup!

Pour ma formation, nous devons monter un dossier sur notre métier envisagé, dans lequel nous devons “interviewer” un professionnel, qui est à rendre pour le 17 décembre 2015. Accepteriez-vous de répondre à quelques-unes de mes questions par mail? Bien évidemment, toute confidentialité est obligatoire, ce qui veut dire que votre identité et vos données personnelles ne seront pas divulguées.

L’entretien ne fait l’objet que d’une dizaine de questions, mais si cela vous intéresse,ce qui me ferait plaisir, n’hésitez pas à m’envoyer un mail. J’espère que vous serez favorable à ce projet que je vous détaillerais plus précisément si vous en fait partie, mais en attendant je me régale avec vos articles!

Merci beaucoup,

Cordialement.

@brochard-laurie Chère Laurie, merci de prendre la peine (heu… non, le plaisir!) de lire ce blog! 🙂

Malheureusement, je ne pourrai participer à votre travail car j’ai bcp trop de demandes de ce type (plusieurs par semaines) et bcp trop peu de temps.

Mais si vous cherchez un peu sur internet (par exemple sur le site de la Concertation des associations actives en prison -http://www.caap.be/), je suis sûr que vous trouverez un psy sympa et loquace!

Jonathan

Merci beaucoup pour votre réponse en tout cas! Je comprends que vous soyez occupé et pris, je continuerais de lire vos articles pour en savoir plus!

Bonne soirée à vous! 🙂

Je travaille également avec des ex-détenus, et certains d’eux évoquent en effet clairement le potentiel traumatique de la prison, tandis que d’autres, justement, évoquent ses effets positifs.

Je pense en particulier à un ex-détenu qui m’expliquait que pour lui, la prison fut un moment de pause, de repos psychologique où, pour une fois, il n’avait à penser à rien. Il pouvait se permettre de vivre dans la passivité, autant physique que psychique, et, visiblement, il avait besoin de ça pour se reconstruire. Il passait ses journées à attendre qu’on lui dise quoi faire, qu’on décide des moments où il pouvait sortir et où il pouvait manger; et cela lui plaisait.

J’ose espérer que, depuis lors, il a trouvé une alternative afin de calmer ses ardeurs et de s’octroyer des moments de break, mais j’avais trouvé très intéressante son analyse, sortant un peu des sentiers battus!

Merci pour cet article ! L’idée de liberté comme trauma est assez peu évoquée dans les articles en général, c’est pourtant très intéressant. D’ailleurs, c’est le thème que j’ai choisi cette année pour mon mémoire : la décompensation psychotique des détenus liés à la mise en liberté. Si vous avez des pistes ou des lectures à conseiller, n’hésitez pas !

Merci d’avance,

Bien à vous